活 動 2024年 令和6年

過去の活動

12月

11月

| 11月8日(金) | |

|---|---|

| ○春栄会演能会 申合せ 舞囃子「山姥」 「甍」で申し合わせがありました。 クセまではまずまずでしたが、カケリとキリがどうもうまくゆきません でした。カケリは太鼓がなかなか聞き取れず苦労しました。特に拍子を踏むところ、カケリの舞上りを合わせるところが難しかったです。これはまだまだやり込まなければなりません。型自体は難しいことはないのですが・・・。キリは謡が合わず苦しました。大ノリではありますが、囃子が入ると途端に難しくなります。そこが面白いところでもあるのですが。 本番までもう少し頑張ります。         能「小鍛冶」地謡 分量が多いのでまずそれが大変です。 節も注意が必要です。 当日は最後の演目になりますので、集中して頑張ります。 |

|

| 11月9日(土) | |

| ○富雄北小学校子ども能楽教室(放課後子ども教室) ☆講師 湯本哲明 仕舞「熊野クセ」 発表会に向け一通りの流れをおこないました。 舞台の大きさを決めて、舞う順番も決めて、出入りの所作も含め、本番の通りに行いました。今日は二人しかいませんでしたので、チョット残念でしたが大体の流れはつかんでくれたと思います。 あと最後の一回(本番前日になりますが)しっかり稽古して自信をもって臨んでほしいと思います。 |

|

| 11月14日(木) | |

| ○椿井小学校子ども能楽教室 ☆講師 湯本哲明 仕舞「葛城キリ」 謡は後半部分がまだ少し、不安定なところがあり課題です。 舞は個人差があり、さすが男子は去年一年間やっていたこともあり、覚えが速いです。女子の方は慣れないせいもあり、おぼつかないところが多々ありましたが、まだまだ時間はありますので、舞込んで覚えていけるだろうと思います。 次回は撮影と、時間があれば面を付ける体験をしたいと思います。 |

|

| 11月23日(土)祝 | |

| ○春栄会演能会 奈良春日国際フォーラム 甍 午前11時半開演 入場無料 ◇舞囃子「高砂」松浦良太 「山姥」湯本哲明 「船弁慶」白井芳子 ◇能「小鍛冶」山田賀世子 ◇他仕舞、独吟、連吟 ☆湯本哲明 舞囃子「山姥」を舞いました。他、仕舞の地謡、能「小鍛冶」地謡を勤めました。 「山姥」 全体的には間違いもなく舞い終えることが出来、まずまずでした。 難関のカケリもうまくいったと思いますが、舞い上がりのところが少々早めに太鼓の手が上がってきたので、焦りましたが、却って緩急がついてよかったかもしれません。 キリの地謡とのカケアイは、やはり難しく、謡に気を取られると型が合わず、型に気を取られると謡が合わなくなります。もうこれは経験を積む以外にはないですね。 また、キリはついつい乗ってしまって、いきおいこんでしまいましたので、乗って来た時こそしっかり落ち着いて自制しなければと反省しています。           能「小鍛冶」地謡 集中して、大きな間違いもなく上手くできたと思います。 |

|

| 11月30日(土) | |

| ○富雄北小学校子ども能楽教室(放課後子ども教室) ☆講師 湯本哲明 仕舞「熊野クセ」 発表会前日、そして最後のお稽古になりました。 本番と同様に、全て通して行い、そこで細かい点を直していき、体にしみ込ませるように、何回も繰り返し稽古しました。 とは言え、みんな、なんだかんだと言ってよく覚えてくれています。 ほとんど心配はしていません。明日が楽しみです。     |

10月

| 10月3日(木) | |

|---|---|

| ○椿井小学校子ども能楽教室 ☆講師 湯本哲明 仕舞「葛城キリ」 謡も舞も一通り最後までおけいこしました。 みなさんよく覚えてくれます。 今回は、裏表のわかりやすい扇を貸して、お稽古しました。これにより 扇扱いが、わかりやすくなるかと思います。 あとは、何回も謡いこみ、舞込んで仕上げていきたいと思います。      |

|

| 10月4日(金) | |

| ○市制70周年記念 川西おもろ能 申し合わせ 「翁 神楽式」の地謡、能「土蜘」の後見をいたします。 「土蜘」の後見がことのほか大変です。 ○土蜘の塚を作る(蜘蛛の巣を張ります) ○装束付け、神楽式翁、土蜘前シテ、胡蝶、頼光、太刀持ち、後シテ。 ○一畳台を出す。 ○頼光のための床几と小袖の出し入れ。 ○頼光片袖脱ぎ。 ○頼光腰に扇を挿す。 ○一畳台の移動。 ○塚を出す。 ○引き回しを下ろす。 ○塚を抑える。 ○脇の太刀を引く。 ○打杖を引く。 ○塚を引く。 ○一畳台を引く。 等々なかなかあります。 しかも、野外の特殊な舞台で行われるためなおさらです。 これも、しっかり練習して、体で覚える必要があります。 |

|

| 10月5日(土) | |

| ○市制70周年記念 川西おもろ能 兵庫県川西市けやき坂中央公園 おもろ座石舞台 ◇金春流「神楽式」金春飛翔 ◇大蔵流「鈴ノ段」善竹忠重 ◇金春流能「土蜘」金春穂高 ☆湯本哲明 「神楽式」の地謡、「土蜘」の後見を勤めました。 秋晴れの気持ちのいい天気でした。 久しぶりの、そして最後かもしれない公演です。 今までのお祭りのようなにぎやかさはなく、純粋に能だけのための催しのようでした。 「神楽式・鈴ノ段」 厳かに行われました。 能「土蜘」 改めて大曲だと感じました。 登場人物の役の多さや、作り物、変化にとんだっ構成、派手な演出、出入り も多く、各役が活躍します。(見た目だけでなく、内容も無駄がなくわかりやすく、意外と深い悲哀を秘めていかもしれません) よって、必然的に後見、働きがとても大変になります。(幕がなくてだいぶ助かりました。) 当日の舞台設定を見て、少し変更もありましたが、稽古をして流れも把握しておきましたので、それほど戸惑わずに行えました。(なんでも稽古は大切です。) とりあえず、粗相なく無事終えられたことが何よりでした。自分で自分に大丈夫と言い聞かせて自信を持っていくことを心がけました。大変でしたがその分、満足感もあります。    |

|

| 10月18日(金) | |

| ○奈良金春会 申し合わせ 仕舞「熊坂」を舞います。 長刀の扱いが、やはりこの舞いのカギになります。 何度も稽古したつもりですが、難しいものです。 くわえて、長刀に気を取られて、姿勢が崩れないようにすること。謡にあわせて舞の緩急をつけ、止まるところはしっかり止まり、バタバタしないように注意しなければなりません。 また、能「野守」の地謡をいたします。 昨日、能「井筒」の地謡もお願されまして、今必死に覚えています。一人体調不良で地謡が足りなくなりその代わりです。9月に「井筒」の地謡をしましたおかげで、うろ覚えではありますが、少々頭に入っていますので、当日までに何とか詞ぐらいは出てくるように頑張ります。せめて、キリとロンギはしっかり覚えたいと思います。       |

|

| 10月20日(日) | |

| ○奈良金春会 ◇能「井筒」髙橋忍 ◇能「野守」金春嘉織 ◇仕舞「熊坂」湯本哲明 他仕舞、狂言 ☆湯本哲明 仕舞「熊坂」を舞います。他、能「野守」の地謡を勤めました。  仕舞「熊坂」 とりあえず、目立ったミスもなく舞い終えホッとしています。 謡をしっかり聴きながら、見所に気を取られることなく、集中してできたと思います。 しかし、反省点は多々あります。 ついつい気負ってしまい、舞が速くなってしまっていました。バタバタした感じが否めません。また、しっかり目的を見据えて舞わなければとも思いました。ただ舞っているだけ、型をやっているだけの感じがありましたので、以後の注意点です。 能「井筒」 うろ覚えではありましたが、思った以上に、良く謡えたのではないかと思います。 さすがに名能だけありまして、時間的には長いのですが、気持ち的には長く感じられません。謡っていても、見ていても時を忘れさせます。 無駄も少ない良い能です。 能「野守」 さすがに能二番は覚えるのも、座っているのも大変です。少々気合が入りすぎた感はありますが、豪快な能ですのでよしとしましょう。 |

|

| 10月26日(土) | |

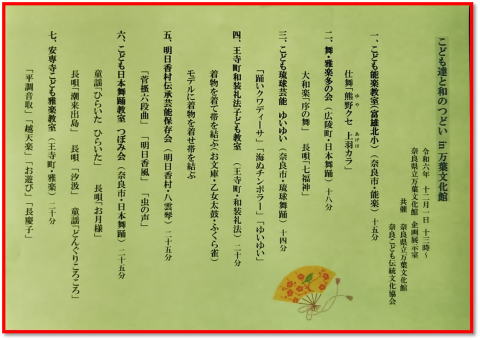

| ○富雄北小学校子ども能楽教室(放課後子ども教室) ☆講師 湯本哲明 仕舞「熊野クセ」 12月1日(日)に奈良県立万葉文化館で催されます、「こども達と和のつどい」に参加させていただくことになりました。目標が出来て何よりです。 奈良こども伝統文化協会様には感謝申し上げます。 本来は今回が最後でしたが、発表舞台に向けてあと二回稽古の日取りを設けていただきました。こちらも石木様には無理をお聞きいただき、ありがとうございます。 さて、謡の方は本当によく覚えてくれたものだと感心します。なかなか難しい謡ですよ。ほとんど完璧です。 舞の方ですが、こちらもよく覚えてくれて、一通り舞うことはできるのですが、あと少し舞込んで、自信をもって舞えるようになってほしいと思います。 あと二回気合を入れて頑張りましょう。    |

| 9月10日(火) | |

|---|---|

| ○大阪金春会 申し合わせ 西大寺の穂高先生宅の舞台で申し合わせがありました。 能「山姥 波濤ノ舞」の後見、舞囃子「淡路」の地謡をさせていただきます。 まず。「淡路」の申し合わせをしました。謡はそれほど多くなく、仕舞で謡い慣れているところですが、囃子が入ってくると、拍子を気にしますので、油断がなりません。 「山姥」後見は床几、杖、幕など後シテはいろいろやることがあります。何事もないように滞りなく運べたらいいと思います。これもイメージトレーニングと稽古が必要です。また、中入りでの装束付けはしっかり頭に入れてスムーズにいくように頑張ります。 |

|

| 9月11日(水) | |

| ○大阪金春会 大槻能楽堂 ◇能「山姥 波濤ノ舞」髙橋忍 ◇舞囃子「淡路」金春飛翔 「八島」金春穂高 ◇狂言「千鳥」 ☆湯本哲明 舞囃子「淡路」の地謡、能「山姥 波濤ノ舞」の後見を勤めました。 舞囃子「淡路」 地謡はまずまずだったと思います。声もよく出ました。 能「山姥 波濤ノ舞」 床几を引くところで、少し待つように言われまして、予想外のことに少々バタバタして音を立ててしまいました。あまり目立っていなければいいのですが。後ほど注意されましたが、シテが謡っている時に入ってしまったようで、そこは少しも気にしていませんでした。以後注意したいと思います。 その他は、中入りの装束付けも、滞りなく行えてよかったと思います。 後見も最初から最後まで気を使いますのでなかなか疲れます。終わった時はホッとします。 最後の走り込み。シテは幕に入った後も地謡が終るまで、微動だにせず、最後の半句で一足出揃え終わります。見所からは見えないところですがとても大切なことです。   |

|

| 9月14日(土) | |

| ○第10回 田原本の能 申し合わせ 西大寺の穂高先生宅の舞台で申し合わせがありました。 「井筒」の地謡を勤めさせていただきます。 実は「井筒」の地謡は初めてではないかと思います。 謡いがいがありますが、やはり位も拍子も難しいものです。特にキリは仕舞で謡慣れているはずですが、とても集中を要するところです。明日もしっかり集中していきたいと思います。 |

|

| 9月15日(日) | |

| ○第10回 田原本の能 青柿生涯学習センター弥生の里ホール(奈良県田原本町) ◇能と筝の共演「松風」佐藤俊之 菊ふじ明歌 ◇大蔵流狂言「蚊相撲」善竹忠重 ◇金春流能「井筒」金春穂高 ☆湯本哲明「井筒」の地謡を勤めました。    能「井筒」 サシ、クセ抜きで、舞も省略しての上演でしたが、それでも1時間20分程かかったでしょうか。さすがに本三番目だけのことはあります。時間の関係上省略がありましたが、やはりこのくらいの能は省略なしでじっくり見たいものです。 10月に金春会で「井筒」がでます。こちらはもちろん省略なしですので本格的にお楽しみいただけます。 田原本まちづくり観光振興機構のHPより当日の画像   |

|

| 9月26日(木) | |

| ○椿井小学校子ども能楽教室 ☆講師 湯本哲明 仕舞「葛城キリ」 謡は一応最後まで、お稽古。舞は小廻の後、指シまで行い、あと片左右仕止で終わりです。次回は最後まで行くでしょう。 ひと月あきましたが、みんな、なんだかんだ言ってよく覚えているのには感心します。    |

|

| 9月28日(土 | |

| ○富雄北小学校子ども能楽教室(放課後子ども教室) ☆講師 湯本哲明 仕舞「熊野クセ」 こちらも久しぶりです。 こちらは、最後まで行きましたが、最後の左右という型が難しいので少々手こずっていました。謡はもう、見ずに謡えるようになっています。 発表会の目途もついてきましたので、次回仕上げに入っていきたいと思います。  |

|

| 9月29日(日) | |

| ○西御門金春会例会 ☆湯本哲明 仕舞「桜川クセ」 仕舞は「桜川クセ」に変更しました。「花月キリ」もそうですが、変わった型が所々アリ勉強になりました。 謡は「小鍛冶」「野守」です。どちらも演能会での地謡がついていますので頑張って覚えます。 また、いろいろ復習していきたいと思いますが、次は奈良金春会の仕舞「熊坂」と春栄会の舞囃子「山姥」に集中しなければいけません。 なかなか忙しくなりそうです。 今日は会の後に装束附けの稽古もしました。これも実践的な事ですので 定期的に行えたらいいと思います。 |

8月

| 8月7日(水) | |

|---|---|

| ○富雄北小学校子ども能楽教室(放課後子ども教室) 講師:湯本哲明 「熊野クセ上羽カラ」第三回目。 謡も舞も三分の二くらいまで進みました。 四年生ばかりですが、みんな覚えはとても良いです。 さて、後は発表会をどこに設定するかですが、また、相談して決めたいと思います。お楽しみに。    |

|

| 8月11日(日) | |

| ○大阪薪能 生國魂神社境内 午後5時半開演 第一日 ◇観世流能「枕慈童」 ◇金春流 半能「巴」金春穂高 ◇観世流能「鞍馬天狗」 その他 狂言「口真似」仕舞等 ☆湯本哲明「巴」の後見を勤めました。 「巴」の後見、無事終了しました。何回か物着の稽古をしていただいたかいがありまして、まずまずだったと思います。また、やってみて初めて分かることもありまして、大変勉強になりました。また次に生かしていきたいと思います。     |

|

| 8月20日(火) | |

| ○富雄北小学校子ども能楽教室(放課後子ども教室) 講師:湯本哲明 「熊野クセ上羽カラ」第四回目。 今日は一通り最後まで行くことが出来ました。 最後に「左右仕止メ」という難しい方が出てきますが、みんなスラリと覚えていました。 あとは流れをしっかり覚えて、細かいとこを詰めていく段階になります。 ただ、夏休みが終わり、次回(9月28日)めで間が空くので、少々心配ですが、さて、どうなるか?   |

|

| 8月31日(木) | |

| ○椿井小学校子ども能楽教室(放課後子ども教室) 講師:湯本哲明 「葛城キリ」三回目です。 2ヵ月近く空きました。ほとんど忘れていましたが、少しおさらいしますと、思い出してくるようで、そこは子どものすごいところかもしれません。 前回までのところと、少し先に進みました。子の仕舞の見せどころで、難しいところでもあります。焦らず丁寧に進みたいと思います。    |

7月

| 7月4日(木) | |

|---|---|

| ○椿井小学校子ども能楽教室(放課後子ども教室) 講師:湯本哲明 「葛城キリ」第二回目。 6年生が一人増えまして、計5人になりました。 今日は二回目ですが、次回まで夏休みをはさみ、二か月ちかくあきますので、今日までのところの型と謡を覚えてくるようにとの宿題を出しました。さて、次回みなさんがどこまでやってきてくれるか楽しみです。 しかし、みんなとても意欲的に取り組み、時間を過ぎても自主練習をしたり、ダウ画の撮影(私がYouTubeに上げるための舞の撮影)を見ていたりと、とても嬉しく思いました。 小学生最後の夏休みです。受験勉強も大切ですが、そればかりではつまらない。 たくさん遊んで、今しかできない思い出を作ってほしいと思います。その中にチョット仕舞のお稽古も入れていただければ幸いです。では。     |

|

| 7月30日(火) | |

| ○富雄北小学校子ども能楽教室(放課後子ども教室) 「熊野クセ上羽カラ」第ニ回目。 本日は9:00~10:00まではすでに入会しているこの続きのお稽古。 10:00~12:00までは富雄北小学校サマースクールの一環としての単発の教室をいたしました。 前半は熊野クセの続き。おさらいしましたら前回までのところをしっかり覚えているので感心しました。 少し先に進みましたが、歩きながらの型に少々苦戦しているようでした。 後半は、前半の3人も含めて、計7人参加してくれました。 流れとしては、 1, 能の紹介 2, ビデオ鑑賞(能舞台や役どころなどの説明を駆け足で) 3, 謡のお稽古(高砂キリ) 4, 舞のお稽古(扇の扱い、立姿、歩み、サシ、ヒラキ、足拍子等) 5, 面を付ける体験(般若) といった感じでした。 去年参加してくれた子が今年も参加してくれたことは嬉しかったです。これを機に、能の魅力を少しでも感じていただき、単発の体験だけではなく、継続した稽古にも参加してくれることを期待します。         |

6月

| 6月17日(月) | |

|---|---|

| ○大阪能楽養成会研究発表会 申し合わせ ◇能「女郎花」 大槻能楽堂で行われました。 今回は後見を担当いたします。 上演中は特にすることはありません。装束附けが主な仕事になります。しっかり予習して臨みたいと思います。 |

|

| 6月18日(火) | |

| ○大阪能楽養成会研究発表会 大槻能楽堂 午後6時始め ◇能「女郎花」金春飛翔 他狂言、仕舞、独吟、舞囃子 ☆湯本哲明 能「女郎花」の後見を勤めました。  今回は、ツレの唐織着流しの装束附けをさせていただきました。 鬘はまずまずでしたが、やはり唐織着流しは難しく、襟の合わせ目、腰より上の処理が、なかなか綺麗にできません。先生に助けていただき何とか完成しました。しかし、良い機会を当てえていただきありがとうございました。 続いて中入りのシテの装束附けですが、思った以上に手間がかかりました。修羅物のような出で立ちですが、他流の方にも助けていただき、時間もギリギリで、出羽の段を多くとってもらわなければなりませんでした。特に、風折烏帽子と黒垂を付けるのに苦労しまして、なかなかうまく留められずに何とか形にして、不安定なままの出となりました。 ところが、不安は当たりまして、舞っている間に、黒垂(髪の毛)が面の方にかかってきて、面がほとんど見えなくなり、しまいには風折烏帽子が前に落ちてしまいました。こんな時は後見が行かなければなりませんが、地謡の方から佐藤先生が来て、直してくださりました。直しに出るのはいいですがどこで出るかは、舞がわかっていないとなかなか出にくいものです。しかし、今回の場合はそんなことは言っていられませんので、私も立ちかけましたが、いち早く佐藤先生が来てくださり助かりました。 この風折烏帽子と黒垂のつけ方は工夫が必要です。装束附けの難しさ、恐ろしさを学びました。舞台全体に迷惑をかけてしまうことになりますので、これから心して取り組んでいきたいと思います。 |

|

| 6月21日(金 | |

| ○奈良金春会 申し合わせ 奈良春日国際フォーラム 甍で行われました。 今回は能「鍾馗」の地謡と仕舞の地謡を担当いたします。 「鍾馗」の地謡は初めてです。クセがなかなか難しいですね。集中して臨みたいと思います。 |

|

| 6月22日(土) | |

| ○富雄北小学校能楽体験教室(放課後子ども教室) ☆講師:湯本哲明 仕舞「熊野クセ上羽カラ」 実質初回になります。 参加人数は4年生女子3名です。せっかくですので保護者の方も一緒にお稽古しました。 曲は「熊野クセ」の上羽からにしました。 最初に謡を稽古し、次に扇の扱い、立居、舞に入りました。 まだ、初歩の段階ですので何が何だかわからないと思いますが、少しずつ舞の楽しさを味わってほしいと思います。 |

|

| 6月23日(日) | |

| ○奈良金春会 奈良春日国際フォーラム 甍 午後12時半開演 ◇能「実盛」金春穂高 ◇能「鍾馗」金春憲和 他仕舞、狂言 ☆湯本哲明 能「鍾馗」と仕舞の地謡を勤めさせていただきました。 今年二回目の金春会になります。  「実盛」 非番でしたので(と言っても楽屋ではいろいろやることがあるのですが)、ところどころ観させてもらいました。 特に、後シテの舞はとても雰囲気があり、まさに実盛がそこにいる感じが出ていて、感じ入りました。穂高先生もいつになく気合が入っていて、老体ながらも力強さ感がよく出ていました。  「鍾馗」 所々謡が出てこない、間違ったところもありましたが、目立つほどではありませんでしたので、まずまずでした。拍子を気にすると謡が出てこなくなりますし、拍子をとっていないと謡いだせなくなりますしで、つくづく難しいものだと実感しました。 後シテは白の狩衣で、なかなかカッコいい出で立ちでした。 |

|

| 6月25日(火) | |

| ○大阪市北区学校公演 大槻能楽堂 午後2時開演 半能「高砂」金春穂高 能、囃子、狂言解説 狂言 ☆湯本哲明 地謡を勤めました。 今年度も、お手伝いさせていただきました 小学生対象の催しです。5,6年生が来ていました。 能楽堂で能を見るという経験を小学生のうちに出来るということは、日本の伝統文化を伝えるうえでとても重要であると思います。きっと心に残ることでしょう。  |

|

| 6月27日(木) | |

| ○椿井小学校子ども能楽教室 ☆講師:湯本哲明 仕舞「葛城キリ」 初回になります。 今年度は、6年生が4名参加してくれました。 曲は「葛城キリ」を選びました。 今年度は、出来れば二曲舞えたらいいなと思います。 しかし、無理はいけませんので、子どもたちの様子を見ながら進めていきたいと思います。    |

5月

| 5月10日(金) | |

|---|---|

| ○金春康之演能会 申合せ 能「角田川」 良い謡ですが、やはりとても難しいものです。 拍子を気にしすぎて、謡の本質をおろそかにしないようにしなければいけ ません。なるほどこれは長年の稽古が必要なわけです。 |

|

| 5月12日(日) | |

| ○金春康之演能会 能「角田川」 他仕舞、一調、狂言 奈良春日国際フォーラム 甍 午後2時開演    ☆湯本哲明 仕舞の地謡、「角田川」の地謡を勤めました。 非常にわかりやすい構成、物語で、短編の小説を見ているようです。最後に向かって徐々に感情が盛り上がっていき、悲しみの頂点で置き去りにしていくような感じで、余韻この上なしです。 地謡をしながらでも、シテの謡を聞いていますと心に迫ってくるものがあります。謡とともに、舞や型の間との融合、そして観ているものの想像力で、より 心に残るものとなるでしょう。   惜しいことに、康之先生の最後の演能になります。 何回か地謡をお手伝いさせていただきました。 また、金春会等他の演能会でもお世話になりました。 貴重な経験をありがとうございました。 そして、最後の演能会に参加させていただき、大変光栄の至りです。 ここにパンフレットから、先生の一文を載せておきます。  |

|

| 5月16日(木) | |

| ○薪御能 申合せ 今年は、咒師走ノ儀の「翁」の地謡、御社上ノ儀の「鵜飼」の後見、南大門ノ儀の「東北」の地謡をお手伝いすることになりました。 「角田川」に続いての催しで、覚えるのにいっぱいいっぱいでした。殊に「東北」は思った以上に難しいものでした。当日は地頭の謡をしっかり聞いて合わせていきたいと思います。  |

|

| 5月17日(金) | |

| ○薪御能咒師走ノ儀 金春流能「翁 十二月往来父ノ尉延命冠者」 春日大社舞殿 午前11時開演 ☆湯本哲明 地謡を担当しました。 良いお天気で何よりでした。この時期は毎年、緑が目に沁みます。 また、遠足、修学旅行、外国の観光客など毎年ながら混雑していました。 お昼の奈良公園は、そんな人たちで賑わっていました。 地謡は今年は二人と少ない構成でした。寂しくならないように張って謡いました。 厳かな所作が続き、薪御能の始まりにふさわしい儀式だと思いました。そこの参加できるのは喜びでもあります。     先月行われました復曲能「奈良八重桜」の舞台であります、水谷神社にお参りして帰りました。  |

|

| 5月18日(土) | |

| ○薪御能御社上ノ儀 金春流能「鵜飼」金春穂高 春日大社若宮拝舎 午前11時開演 ☆湯本哲明「鵜飼」の後見を勤めました。 今年は、前シテの装束付け及び尉髪の装束付けを初めてさせていただきました。尉髪は手こずるものですが、まずまずの出来だったと思います。しかし、おかげで課題もでき次はもっとうまくできる気がします。やはり実践でやらなくては物にならないのでしょう。勉強になりました。 舞台での役は、シテの捨てた扇と松明を引くくらいです。しかし、鵜ノ段の前に裾を直しに行くことと、キリの前に袖を直すこともやっておけばよかったと反省しています。    |

|

| ○薪御能南大門ノ儀 金春流能「東北」金春安明 興福寺般若ノ芝 午後5時半開演 ☆湯本哲明「東北」の地謡を勤めました。 やはり、難しい謡でした。よく聞き粗相はなかったものの、謡とお囃子方とのやり取りが奥深さを感じさせました。これが分かるようになればきっと面白いのでしょう。 シテの舞がとてもよかったです。決して滑らかな舞ではありませんでしたが、すごく雰囲気があり、引き込まれました。これが力量というものでしょうか。    |

|

| 5月19日(日) | |

| ○西御門金春会例会 仕舞は「八島」を舞いました。 久しぶりの修羅物でした。なかなか難しい舞でもあり、ついつい舞込んで稽古してしまいます。それだけ、上手くいかないところが多いわけです。 他の曲もそうだと思いますが、これからはいろいろ復習していきたいと思います。 |

|

| 5月25日(土) | |

| ○富雄北小学校能楽体験教室(放課後子ども教室) 午前10:00~11:30 昨年、初めて行わせていただきまして、まずまずの好評を得ましたので、今年度は、ご無理をお願いしまして、複数回教室を設けていただき、「仕舞」を一曲舞えるように開催していただきました。 ところが、いざ募集してみますと参加者はなんと一名だけでした。少々がっかりしましたが、まあ最初はそんなものだろうと考え直し、むしろ少ない方がこちらとしても丁寧に指導もできますし、良かったかもしれません。とは言え一人だけですと子どもの方も寂しいでしょうし、最後までやってくれるか不安ですが、こちらとしては、出来るだけのことをする以外にありません。ここから伸びていってくれることを願うばかりです。 今日は、オリエンテーションということで、特に指導はなく、能の説明、この教室でやること、目標、稽古の進め方など簡単に説明して終わりました。 次回から指導に入っていきますが、どうなることか・・・楽しみです。 |

4月

| 4月19日(金) | |

|---|---|

| ○奈良金春会演能会 申合せ 仕舞は「笹ノ段」、地謡は「小袖曽我」「西行桜」です。 まず、「小袖曾我」の地謡がありすぐに、仕舞「笹ノ段」を舞わなければいけません。そして、最後に「西行桜」の地謡。と足が持つか心配ですので、今回初めて袴の中に隠して椅子を入れてみました。それでも痛いのは痛いですが、しびれることなく立てるのは良いと思いました。年とともに足にもガタが来ますので無理は禁物です。     |

|

| 4月21日(日) | |

| ○奈良金春会演能会 奈良春日国際フォーラム 甍 午後12時半開演 ◇能「小袖曽我」金春飛翔、金春嘉織 ◇能「西行桜」金春康之 ◇仕舞「笹ノ段」湯本哲明 他仕舞、狂言 ☆湯本哲明 仕舞「笹ノ段」 能「小袖曾我」「西行桜」の地謡 仕舞「笹ノ段」 「小袖曽我」地謡の後すぐでしたので、足の心配は椅子で何とかなりましたが、足袋、袴の付け替えが忙しく大変でした。本当ならもう一度着直したいところなのですが、そうもいきませんので急いで整える感じです。 さて、舞ですが今回はいろいろ間違えました。型の間違い二か所、拍子の間違い一ヶ所と散々でした。慌てずに、対処できたのは良かったですが・・・。もっと舞に集中して入り込まなければいけないと反省しています。次回に生かします。  能「小袖曾我」地謡 地謡どころが多く、覚えるのに苦労しました。 内容はわかりやすく観ていてよくわかるものですが、その昔の人の心理 常識はわかりづらいかもしれません。名誉を重んじる武士の心とでも言い ましょうか。 見どころはやはり相舞で、目が離せません。 能「西行桜」地謡 やはり良い能です。謡いながらつい我を忘れて集中してしまいます。また、シテの出と謡、序ノ舞は特に見とれてしまいました。主題、内容、構成も素晴らしく、この植物的幽玄は日本ならではの表現ではないでしょうか。  |

|

| 4月25日(木) | |

| ○復曲能「奈良八重桜」 申合せ あっさりとした祝言の能です。 謡いはまだ曖昧なところが多々ありました。しっかり覚えて、当日は集中して挑みたいと思います。   |

|

| 4月27日(土) | |

| ○復曲能「奈良八重桜」 主催:奈良八重桜の会 シテ 金春穂高 奈良春日国際フォーラム 甍 午後1時半開演 ☆湯本哲明 地謡を勤めます。 あいにくの天候でしたが、大盛況で立ち見も出るほどでした。復曲初演、奈良八重桜の会様のご尽力によるものと思います。 当日は、見付柱を外して(この能楽堂ならではの機構です。)そこに作り物の八重桜を置き、どこからでも見やすいようにしてありました。 後シテの颯爽とした五段の神舞が一番の見どころではないでしょうか。     |

3月

| 3月5日(火) | |

|---|---|

| ○椿井小学校子ども能楽教室 ☆講師:湯本哲明 仕舞「三輪」 第11回目の教室をおこないました。 ラスト二回です。 今日も、出入りから通して稽古いたしました。 また、少しでも本番に慣れるため、角帯を締め、本番同様の大きさの扇を使って、稽古もしました。 もう何時、本番が来ても大丈夫ですが、本番は何が起きるかわかりません。最後まで、舞込んで仕上げていきたいと思います。 |

|

| 3月7日(木) | |

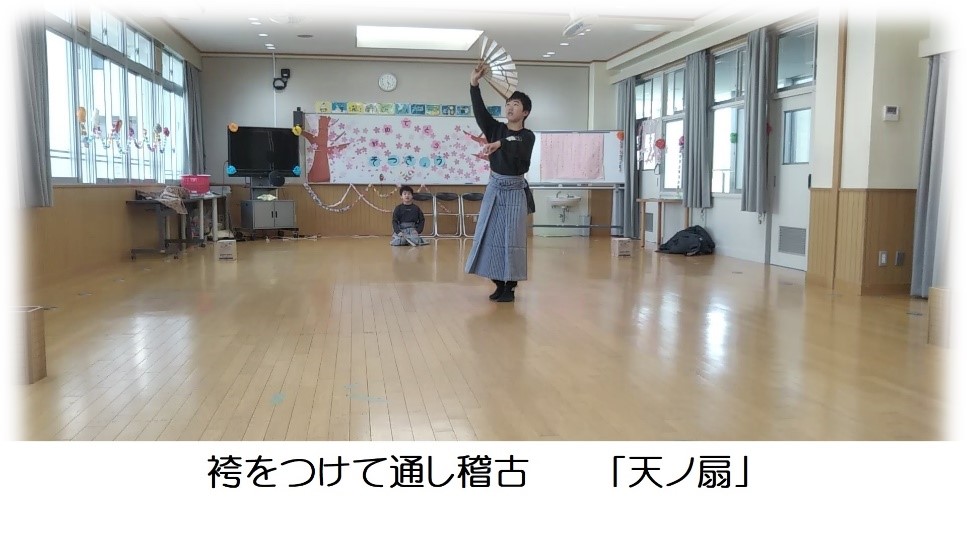

| ○椿井小学校子ども能楽教室 ☆講師:湯本哲明 仕舞「三輪」 第12回目最終回の教室をおこないました。 昨日納品していただいた袴をつけて稽古してみました。 立居に少しでも慣れてもらおうと思いました。やはり少し扱いにくいようで、袴を踏んづけたりしていました。一度つけてみて良かったと思います。   さあ、日曜日は本番。頑張ってください。 一年間よくやってくれたと思います。 どうもありがとう。 また、椿井小学校校長先生、教頭先生はじめ諸先生方には、ご協力いただき誠に感謝いたします。 |

|

| 3月10日(日) | |

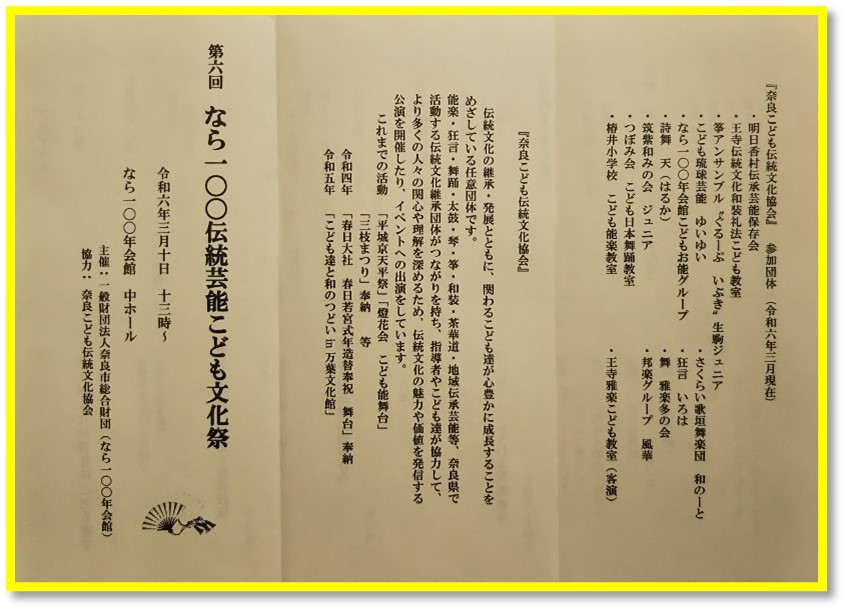

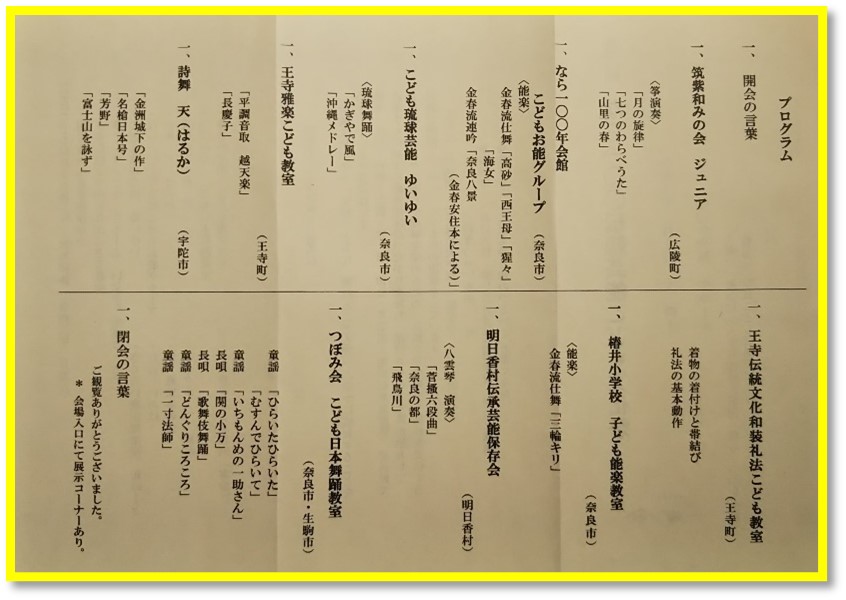

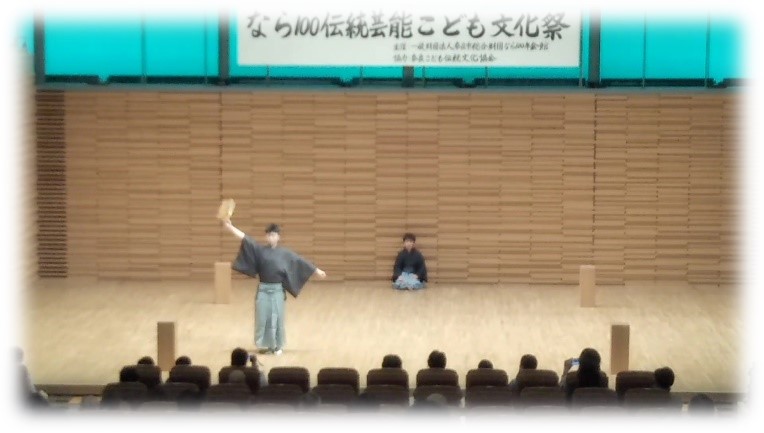

| ○なら100伝統芸能こども文化祭 奈良100年会館 中ホール 午後1時開演 今年初めて、椿井小学校、奈良子ども伝統文化協会のご賛同を得、「なら100伝統芸能こども文化祭」に参加させていただきました。 舞台で発表するということは、子どもたちにとって、体験だけではない、目標を持った活動になり、大きく成長する一歩になるかと思います。このような目標が出来たことは、とても喜ばしいことです。 【午前中リハーサル】 初めての舞台。出入り、座る位置、舞う位置の確認の後、私服と靴下で、2回通しで舞ってみました。いずれも問題なく舞えましたので、本番も大丈夫だと思います。   【本 番】 動画はHPのYouTubeからご覧ください。 初舞台、おめでとう。 無事舞うことが出来ました。袴姿も決まって、堂々と舞ってくれました。 本人たちも、無事に終えて、安心と満足感を感じているようでした。 ここでの経験が、大きな力になってくれることでしょう。 出番前は、大変緊張していました。気持ちはよくわかります。この緊張感もなかなか得難い経験だと思います。 椿井小学校の子どもたちも何人か見に来てくれたようです。これが来年度につながることを祈ります。      今回、このような大変すばらしい舞台に出演させていただき、会長の藤間先生はじめ、奈良こども伝統文化協会、なら100年会館の皆様に厚くお礼申し上げます。 |

|

| 3月31日(日) | |

| ○西御門金春会初回 仕舞「笠ノ段」を舞いました。 素謡は「八重桜」「小袖曽我」でした。 「笠ノ段」は昔に舞っていますが、型附けの不確かなところの復習を兼ねて舞いました。 少し長い舞で、しっかり謡と型を思い浮かべながら舞いませんと、迷子になってしまいます。後半拍子が合わずうまくいきませんでした。 しかし、良い勉強にもなりましたし、舞甲斐のある舞でした。 |

2月

| 2月8日(木) | |

|---|---|

| ○椿井小学校子ども能楽教室 ☆講師:湯本哲明 仕舞「三輪」 第9回目の教室をおこないました。 今日は、仕舞のおさらいと、舞台への出入りの稽古も行いました。 出入りも入れて、二人で約5分強というところでした。 次回は、舞台の大きさも設定して、本番さながらに近づけていきたいと思います。 時間があれば、面をつける体験もしたいと思います。 |

|

| 2月29日(木) | |

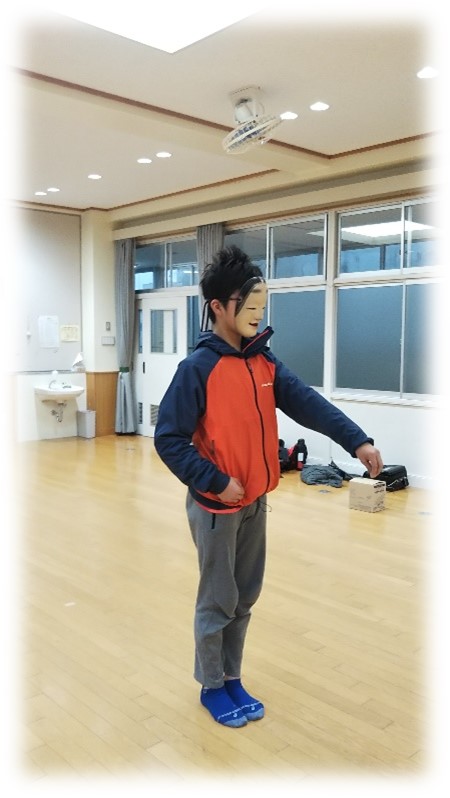

| ○椿井小学校子ども能楽教室 ☆講師:湯本哲明 仕舞「三輪」 第10回目の教室をおこないました。 今日は、本番用に舞台の大きさを設定して、出入りから通して行いました。 舞も謡も、ほとんど問題ありません。が、舞は所々不安なところも見られましたので、もう少し舞込みが必要かと思います。頑張りましょう。 残りの時間は、面を付ける体験をいたしました。 小面です。最初は「意外とよく見える。」と言っていましたが、歩いて、指定の場所に止まるとなると、だんだん見えなくなるので難しいといっていました。   |

1月

| 1月17日(水) | |

|---|---|

| ○西大寺研究会 穂高先生宅舞台 能「嵐山」他 名古屋公演に向け参加させていただきました。 とりあえず場数を踏まなければと思い、お願いいたしました。 修正箇所も何か所かありましたので、しっかり覚えなければいけません。 謡はまだまだ、不安定です、出てこないところがありますので頭と体でしっかり覚えるようにしたいです。練習あるのみです。 |

|

| 1月18日(木) | |

| ○椿井小学校子ども能楽教室 ☆講師:湯本哲明 仕舞「三輪」 第8回目の教室をおこないました。 謡、舞ともによく覚えていました。また、よく覚えたものです。感心します。 後は細かいところの修正でしょうか。 次回は発表会に向け出入りの所作なども含めて仕上げに入っていきたいと思います。 |

|

| 1月19日(金) | |

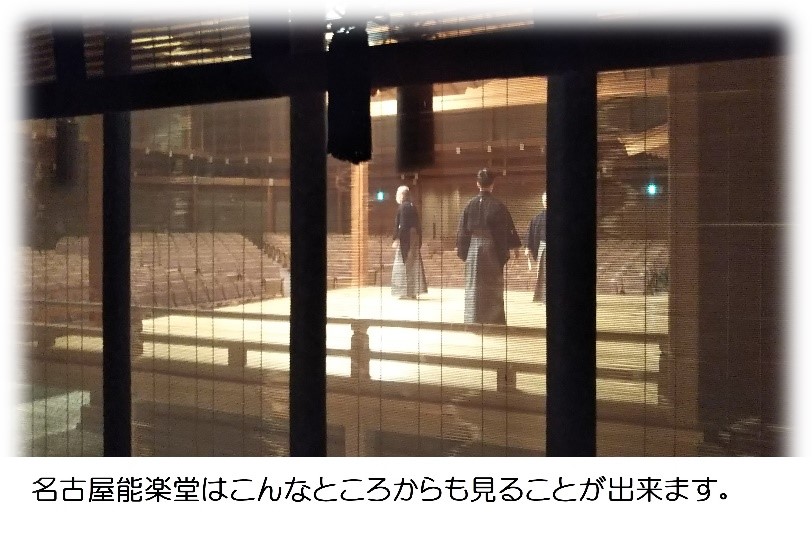

| ○日本全国能楽キャラバン 名古屋公演 申し合わせ 名古屋能楽堂で行われました。 久しぶりの名古屋能楽堂です。 当日使う面を付けさせてもらい、申合せをいたしました。 一の松の位置、一畳台やおワキの位置など想像とは少し違っていましたので、確認出来て良かったと思います。 視界が限られていますので、やはり現場での確認は直前でも必要です。 謡はところどころ出てこないところもまだありました。当日に向けてあと少しですがしっかり確認しておきたいと思います。   |

|

| 1月20日(土) | |

| ○・・・・・・・ 昨日は現地ホテルに泊まり今日は、休みですので、ぶらりと「敷島」まで行ってきました。なぜか海が見たくなりまして。 あいにくの天気でしたが、広い海を見るだけでもどこかスカッとして、行って良かったと思いました。      |

|

| 1月21日(日) | |

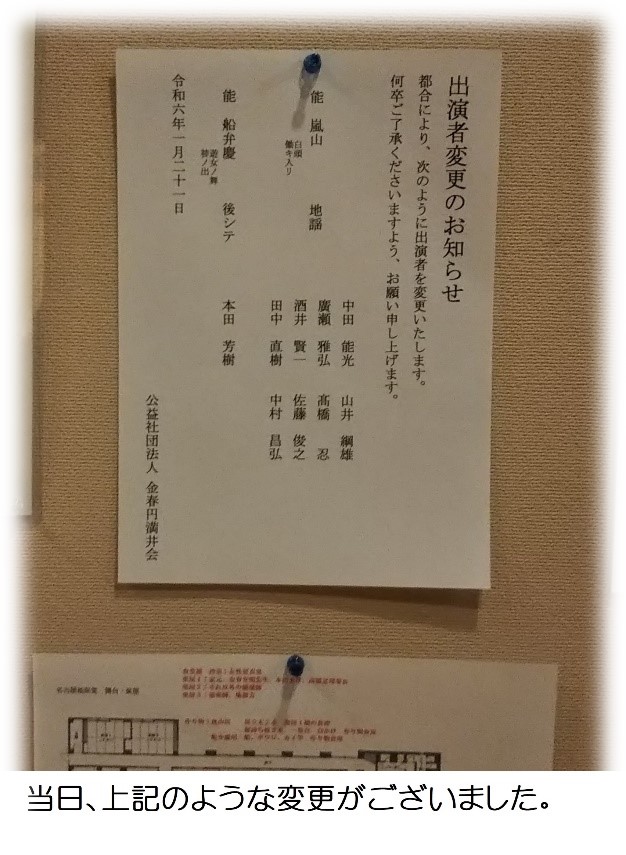

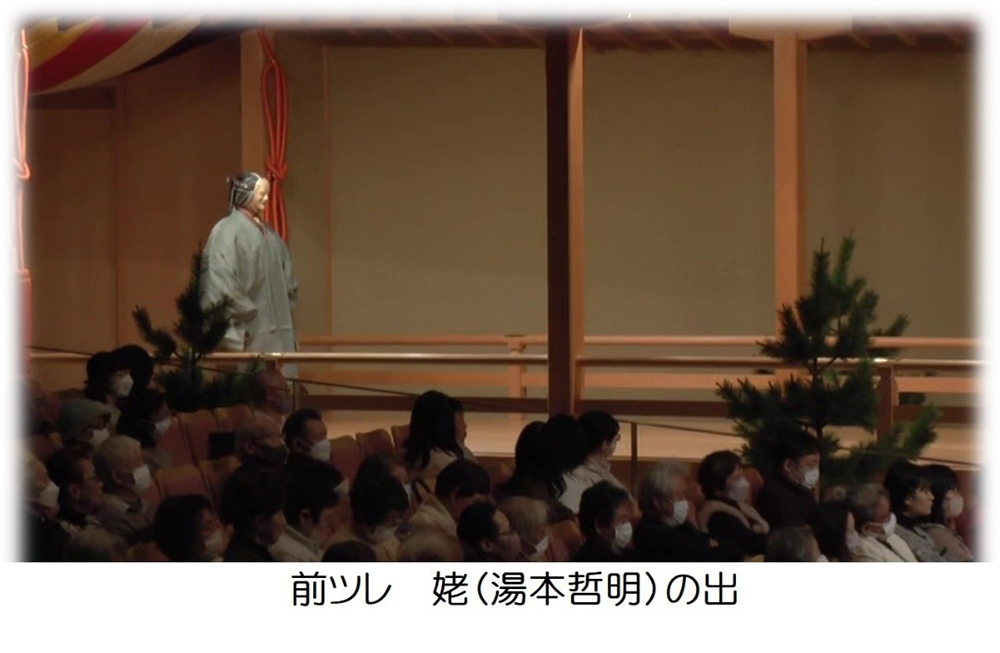

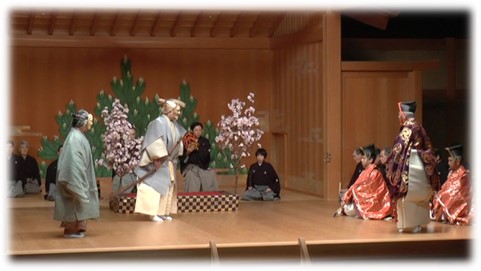

| ○日本全国能楽キャラバン 名古屋公演 名古屋能楽堂 午後1時開演 金春流 能「嵐山 白頭、働キ入リ」金春穂高 金春流 能「船弁慶 遊女ノ舞、替ノ型」本田布由樹、本田芳樹 ☆湯本哲明 「嵐山」の前ツレを勤めました。  名古屋能楽堂で行われました。 チケットも売り切れで満員御礼だったそうです。 少し早めに入り、舞台で謡と位置の確認をしました。  しっかり稽古したつもりでしたが、どこか徹底していなくて謡も歩みやアシライなども不安定な気がしていました。特に型などはなく、謡も通常の謡であり、座っている時間も少なく、どちらかというと楽なツレだと思うのですが、なぜか覚えにくい感じがありました。 とは言え、申合せまでは、大きな間違いもなくまずまずでしたが、嫌な予感は当たってしまい、本番で大きな失策をしてしまいました。 同吟の下歌を飛ばしてしまい、上歌を歌ってしまったのです。シテの穂高先生もお囃子の方も一瞬戸惑われていましたが、こちらに合わせてくださいました。 下歌は低く、上歌は張りますので上歌に合わせるしかないのです。 私の方は確信をもって上歌を謡ったので、間違いが途中までわかりませんでした。 穂高先生はじめお囃子の方には平身低頭お詫びいたしました。自分だけならともかく、みなさんに迷惑が掛かることですので、責任重大です。なかなか落ち込むものです。これですから舞台は怖いです。 結局、稽古の仕方が悪かったのだと思います。見直して二度とないようにしたいと思います。  「嵐山 白頭 働入リ」 後の男女二神の出、合舞、蔵王権現の出現、働キ、キリの三神の舞と見どころがたくさんで、目が離せませんでした。まさに祝福の曲。この一曲でもお腹いっぱいという感じになります。  「船弁慶 遊女ノ舞 替ノ型」 前シテ静の序の舞。殊に橋掛かりでの型が印象に残る「遊女ノ舞」。 後シテの出の恐ろしさはまたゾクゾクさせられます。 この小書二つの特殊演出はとても見応えがあり、これまた観ていて文句なく楽しめるものだと思います。 しかし、小書の能を観てしまうと、普通の能が物足りなくなるように感じてしまうのはありますね。  |

|

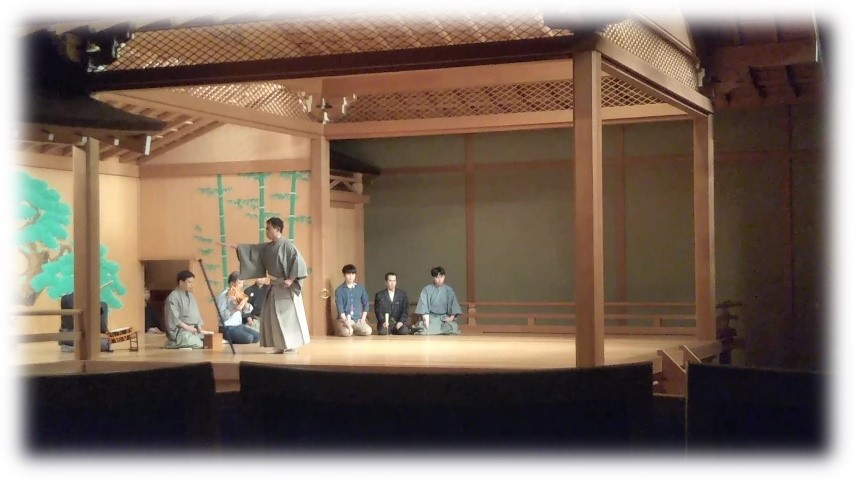

| ○日本全国能楽キャラバン 名古屋公演 画像 ☆1月21日(日)の映像をいただきましたので、いくつかの画像を掲載いたします。 「嵐山 白頭 働入リ」 ☆前ツレ姥 湯本哲明       |