活 動 2023年 令和5年

12月

| 12月5日(火) | |

|---|---|

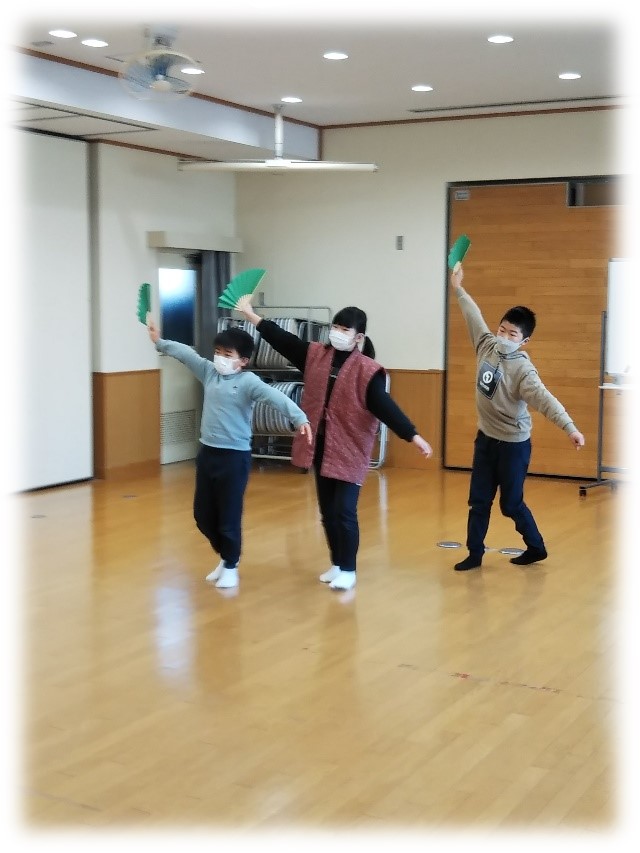

| ○椿井小学校子ども能楽教室 ☆講師:湯本哲明 仕舞「三輪」 第7回目の教室をおこないました。 今年最後になります。 前回一通り最後まで行きましたので、今日は、そのおさらいと、細かい修正を行いました。まだまだ、舞込んで磨き上げていくところは多々ありますが、よく覚えたと思います。 最後に、動画を撮影し自身の舞を見てもらいました。動画は自分を客観的に見られるので良い勉強になります。   |

|

| 12月6日(水) | |

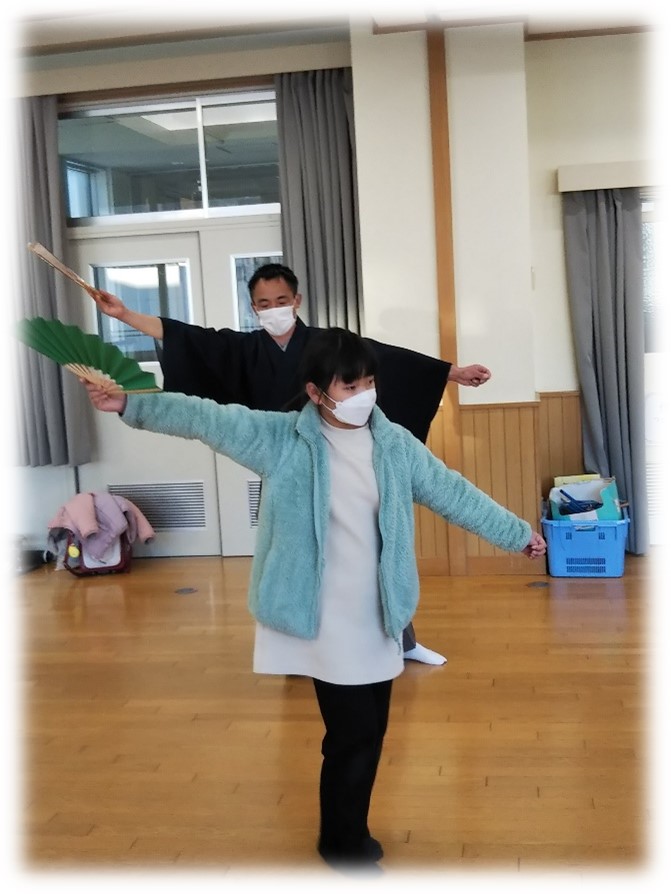

| ○つばい能楽教室 今日は、外国からのお客様がいらっしゃいました。 奥様は日本の方で、ご主人がアメリカの方です。奥さんの実家に帰国したついでに、能を体験したいとのことでした。バークリー音楽大学出身です。 こうして、外国の方でも能に興味を持っていただけることはとてもうれしく思います。 まず、大変礼儀正しくて、ビックリしました。その辺の日本人よりずっと礼儀正しいです。 日本語もほんの少し行けるようでしたが、ほとんどは奥さんに翻訳していただきました。 さて、内容ですが、 〇能の簡単な説明 〇謡の説明と体験「羽衣」キリ 〇立ち方の体験(扇の扱い、立ち方、歩き方、基本の型) 〇面を付ける体験 以上です。 少しでも、魅力が伝わってくれたら嬉しく思います。  |

|

| 12月16日(土) | |

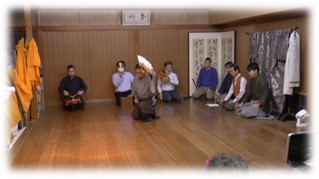

| ○春日若宮御祭礼 後宴ノ式能 申し合わせ 「胡蝶」は何回か謡っているせいか、すんなりと覚えられました。謡もそれほど多くありません。(並行して覚えていた「殺生石」の謡は手こずりました。) 当日は「経正」の後見もありますので、装束、流れを把握しておきたいと思います。 |

|

| 12月18日(月) | |

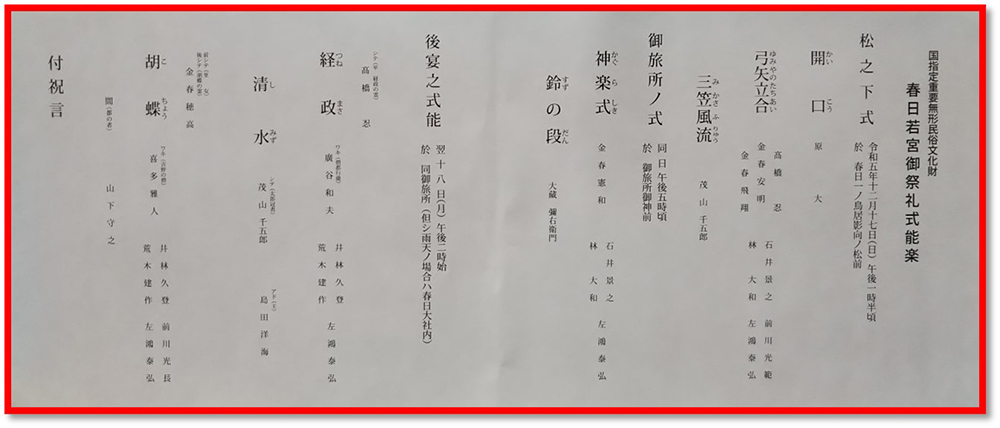

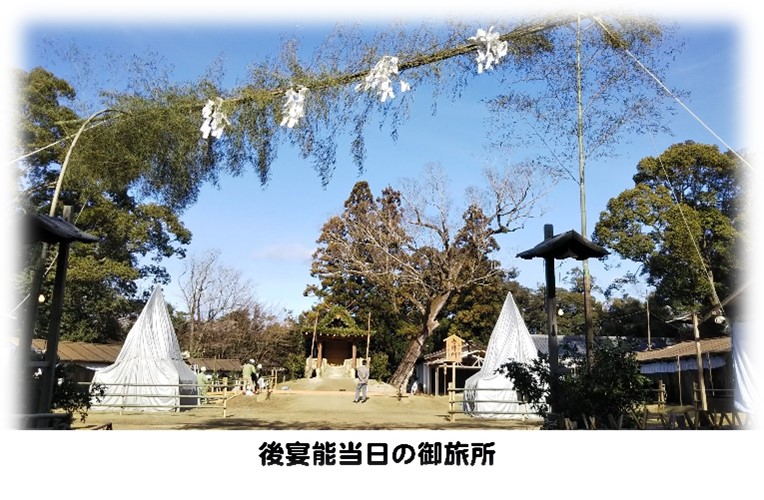

| ○春日若宮御祭礼 後宴ノ式能 午後2時始め 春日大社御旅所 金春流能「経正」 髙橋忍 ☆湯本哲明 後見を勤めました。 金春流能「胡蝶」 金春穂高 ☆湯本哲明 地謡を勤めました。  昨年は、極寒で難儀しましたが、今年は昨日から寒くなりましたが、今までが暖かすぎたこともあり、その落差で寒く感じましたが、全然耐えられる寒さでした。 「経正」はまだ日が当たり、良いのですが、二番目「胡蝶」は日が陰り寒さが来ますが、足の痺れの方が今回は気にしていました。最後うまく立てて良かったです。 謡も寒さを気にせずに集中出来ました。    |

|

| 12月19日(火) | |

| ○大阪能楽養成会研究発表会「殺生石」下申し合わせ 午後6時 大槻能楽堂で下申合せがありました。 留の能ですので、終ったのが9時過ぎになりました。 うたいの音程がうまく合わせられなくて、苦労しました。しっかり地頭の声を聴き、合わせるようにしなければいけませんね。 |

|

| 12月26日(火) | |

| ○大阪能楽養成会研究発表会「殺生石」申し合わせ 午後6時 大槻能楽堂で申し合わせがありました。 出すぎてはいけませんが、遠慮しているとかえって合わなくなってきますので、しっかり力を入れて、明日当日はいい謡ができるように頑張りたいと思います。 |

|

| 12月27日(水) | |

| ○大阪能楽養成会研究発表会 大槻能楽堂 午後2時始め 入場無料 ◇観世流能「菊慈童」田中誠士 ◇観世流舞囃子「三輪」西野翠舟 ◇金春流能「殺生石」金春嘉織 ☆湯本哲明「殺生石」の地謡を勤めました。 「殺生石」は一時間強でした。地謡は多く覚えるのが大変でしたが、上演時間は左程でもありませんでした。が、足の痺れが取れず、最後はびっこを引いての退場となり、お見苦しいところを見せてしまいました。 謡いは、後に録音した音声を聞きましたが、聞き苦しくずれているようには感じませんでしたので、まずまずではなかったかと思います。  |

11月

| 11月7日(火) | |

|---|---|

| ○春栄会申し合わせ 湯本哲明 舞囃子「遊行柳」 春栄会の申し合わせが。穂高先生宅の舞台で行われました。 30分越えの大曲です。さすがに腰に来ます。 難なく舞えましたが、ただ型を覚えて舞っているだけで、まだまだ、曲に合わせた緩急など工夫が必要ですし、舞込んで、集中を最後まで切らさないよう、体を慣れさせなければいけません。 頑張ります。     |

|

| 11月18日(土) | |

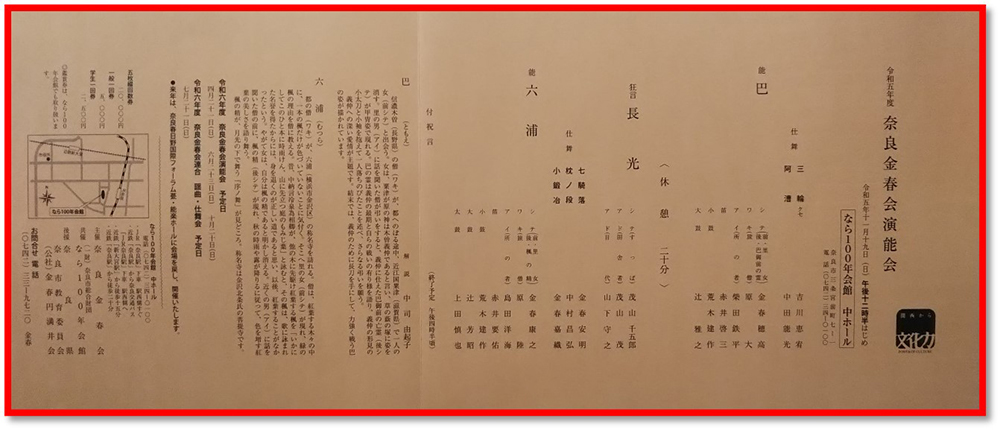

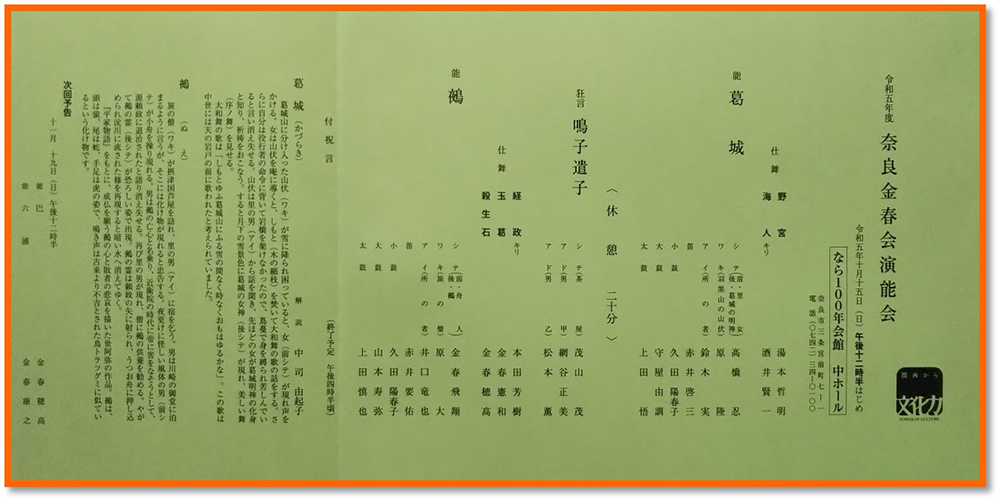

| ○奈良金春会 申し合わせ 今回は、能「巴」の地謡、仕舞の地謡を担当いたします。 「巴」の地謡、特に後の地謡は、大変長く、謡いっぱなしで、しかもツヅケで謡うので、覚えるのも謡うのも大変です。集中を切らせられないので精神的疲労も相当です。集中して頑張ります。 |

|

| 11月19日(日 | |

| ○奈良金春会 奈良100年会館 中ホール 午後12時半開演 ◇能「巴」 金春穂高 ◇能「六浦」金春康之 他仕舞、狂言 ☆湯本哲明 能「巴」、仕舞の地謡を勤めました。  今年最後の金春会。そして、なら100年会館での開催も最後になります。来年からは甍に戻ります。 「巴」の地謡は集中してできたと思います。集中しすぎて、足のしびれるのも忘れ、最後に立って帰る時は足が返らず、少々格好の悪い帰り方になってしまいました。 「六浦」は非番でしたので、序ノ舞をしっかり見て、勉強させていただきました。得も言われぬ流れの滑らかさがあり、自分ももう少し全体の流れを考えて舞わなければと思いました。 |

|

| 11月26日(日) | |

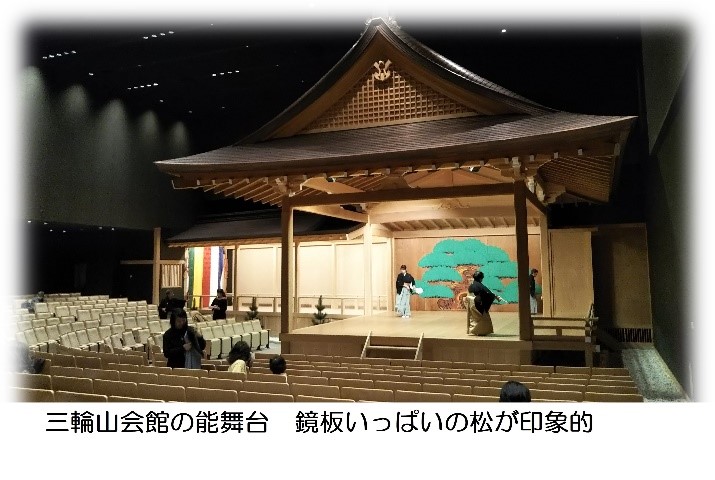

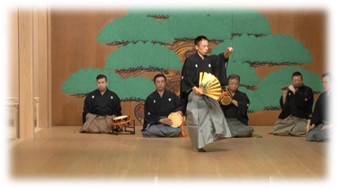

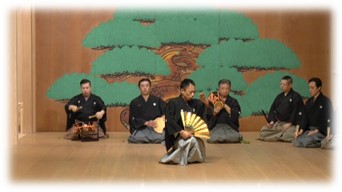

| ○春栄会演能会 三輪山会館 能楽堂 午後11時半開演 入場無料 舞囃子「三輪」 金春飛翔 「善知鳥」白井芳子 「胡蝶」 松浦良太 「遊行柳」湯本哲明 「船橋」 伊藤みつ子 他仕舞、独吟、連吟 ☆湯本哲明 舞囃子「遊行柳」を舞いました。 久しぶりの三輪山会館の能楽堂です。といっても二回目ですが。 京終から三輪までのまほろば線(単線)ののんびりした風景が心をなごませます。 二回目ですが、舞台に立つのは、今回が初めて。少々寝坊したこともあり、事前に舞台で稽古できなかったことはもったいなく思います。 舞台はさすがに新しく、きれいです。少々小さめな気がしました。また、拍子を踏むと思いのほかたわむ感じがして驚きました。 苦言を呈せば楽屋に時計が欲しいですね。鏡の間にも。       さて、まずは、「三輪」の地謡で、声を出せたのは良かったと思います。 自分の番が最後の方であったこともよかったと思います。それまでに声を出せたり、体も程よく疲れたて、余計な力みがなくなるからです。それでも、結局約37分!汗だくで、鼻水も・・・。体力のいる舞です。激しい舞、早い舞ももちろん体力がいりますが、じっくり舞うのはより集中度が高く精神的にも疲れます。しかも、小さい傷も目立ちますので、見ている印象とは逆に高い技術を要します。 細かい間違いもありましたが、大方はまずまずではなかったかとホッとしています。       |

|

| 11月30日(木) | |

| ○椿井小学校子ども能楽教室 ☆講師:湯本哲明 仕舞「三輪」 第6回目の教室をおこないました。 今日は、最後まで一通り稽古しました。 久しぶりでしたが、みんなよく覚えていたので感心します。 次回は来週ですので、細かいところを詰めて少しずつ仕上げていきたいと思います。 |

10月

| 10月12日(木) | |

|---|---|

| ○椿井小学校子ども能楽教室(放課後子ども教室) 第5回目の教室がありました。 仕舞「三輪キリ」 今回は、今までのおさらいに終始しました。 先に進みたかったのですが、今までのところがまだあいまいでしたので、進むに進めませんでした。 今までのところを動画で撮影して、自分の舞を見てもらいました。 次回は、最後までいけたらいいと思います。    |

|

| 10月14日(土) | |

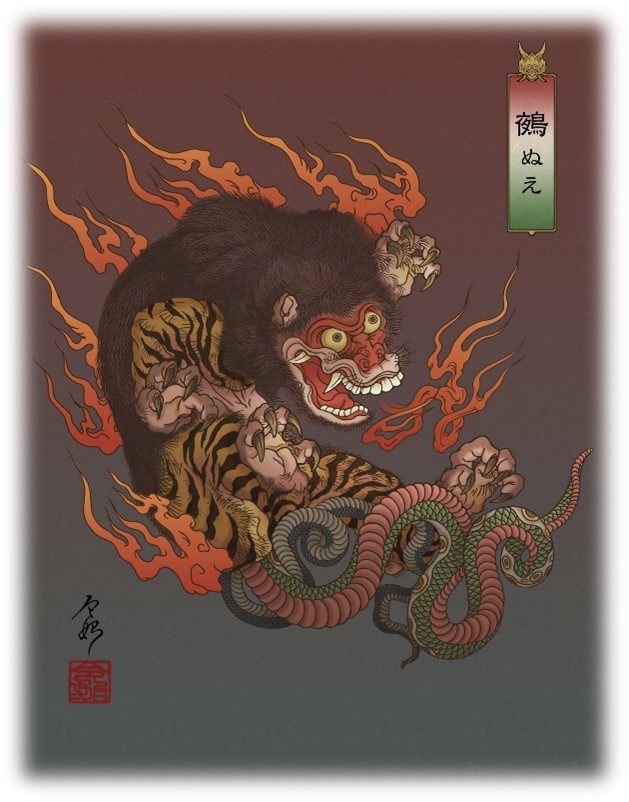

| ○奈良金春会 申し合わせ なら100年会館 中ホールにて行いました。 「鵺」の地謡は案外量が多く、覚えるのに苦労しました。 謡いこんだつもりでも、フッと、飛んでしまうところがあり、一曲を間違いなく謡うのは、至難であります。でも、地謡いは1人ではありませんので、誰かが、助けてくれるものです。それに引き換え、シテは1人ですのでそのプレッシャーは恐ろしいものです。 仕舞「野宮」は、もう少し舞台を広く使わなければいけません。また、静かなゆっくりとした舞ですので、チョットした動きも目立ちます。ことに、露を払う型、抜き足でつま先を立てる型のところは、見せどころでもありますが、ふらつき易いところでもあり、気を使います。 明日、早めに楽屋入りし、舞と舞台の確認をしなければいけません。 位の高い曲ですので、心して臨みたいと思います。 大変ですが、さすが「野宮」、舞がいのある良い曲です |

|

| 10月15日(日) | |

| ○奈良金春会 ◇能「葛城」高橋忍 ◇能「鵺」 金春飛翔 ◇仕舞「野宮」湯本哲明 他仕舞、狂言 ☆湯本哲明 仕舞「野宮」・能「鵺」仕舞の地謡 なら100年会館 中ホールにて行いました。    仕舞「野宮」 申し合わせから、修正して、舞台はうまく使えたと思いますが、抜き足のところで、少々ふらついた気がします。やはり、難しい舞です。 今回、舞っていて、面を使う表現が多い舞だと思いました。 位は出せたのか、これは見ている方のみぞ知るところです。 やはり、「野宮」! 型、謡ともに集中度のある、舞っていても、見ていても引き込まれるすごい曲だと思います。  能「葛城」 春栄会で「遊行柳」の舞囃子を舞いますので、序ノ舞を見ながら勉強させてもらいました。型と笛の合わせ方が勉強になりました。  能「鵺」 地謡いは、穂高先生が地頭でしたので、謡いやすくありました。 「葛城」もそうですが、この「鵺」も、前シテの方が物語があって、雰囲気もあって見るべきものが多い気がします。もちろん後シテが能のメインではあると思いますが・・・。昔とは見方が変わってきたのかもしれません。  |

9月

| 9月8日(金) | |

|---|---|

| ○第9回 田原本の能 申し合わせ 「玉鬘」の地謡ですが、覚えるのに苦労いたしました。キリは仕舞にもありますので、耳慣れていますが、拍子に合わせるとやはり難しいものです。 他の地謡どころも多く、謡が出てこないところがありましたり、言葉を勘違いして覚えていたりとありました。修正して本番に臨みたいと思います。 |

|

| 9月10日(日) | |

| ○第9回 田原本の能 ◇能と筝の共演「海人」佐藤俊之 菊ふじ明歌 ◇狂言「寝音曲」茂山宗彦 ◇能「玉鬘」金春穂高 ☆湯本哲明「玉鬘」の地謡を勤めました。 青柿生涯学習センター弥生の里ホール(奈良県田原本町)で行われました。 たくさんの方が、ご来場していました。 能「玉鬘」は、3時過ぎに始まりました。 地謡は、まずまずだったと思います。ただ、何を勘違いしたか、座った時の扇の所作、帰る時の立つ順番を間違えてしまいまい、ちょっと傷をつけてしまいました。申し訳ありませんでした。今一度そういった所作も確認して、おろそかにしないようにしたいと思います。 前シテの装束付け、壺折が難しく、勉強になりました。また、鬘も特殊なつけ方になりますので、記録しておきます。 帰りはいつの間にか大雨で、上がるのを舞って帰りました。     |

|

| 9月14日(木) | |

| ○椿井小学校子ども能楽教室 ☆講師 湯本哲明 仕舞「三輪」 謡の方は最後まで謡いました。強吟のほうが、子どもたちにとっても謡いやすいのかもしれません。難しい節もありません。 舞は、前回までのおさらいの後、「天ノ扇」まで進みました。型のおさらいをしながら丁寧に進んでいきます。 また、動画も活用し、自宅でもお稽古できるように幅を広げていきます。 |

|

| 9月24日(日) | |

| ○西御門金春会例会 ◇仕舞「鉄輪」 ☆湯本哲明 仕舞「鉄輪」を舞いました。 7月に大阪金春会で「鉄輪」がありましたので、その時復習を兼ねて稽古していましたので、ここで舞わせていただきました。催しで出る曲をその都度、復習することはとても勉強になりますので、続けていきたいと思います。 「忠度」もどこかで舞いたかったのですが、これはお預けです。 |

|

| 9月30日(土) | |

| ○氷室神社ご例祭宵宮祭(見学) 100年会館 こどもお能グループの奉納があるということでしたので、 見学に行ってまいりました。 金春康之先生がご指導されています。 舞殿の横の芝の上に敷舞台を設けて、行われました。 「高砂」「西王母」の仕舞。「猩々」の謡を子どもたちが奉納しました。 紋付きも凛々しく、きれいに舞っていたと思います。 こうした、寺社仏閣とうで、舞うのは大変映える気がいたします。     |

8月

| 8月12日(土) | |

|---|---|

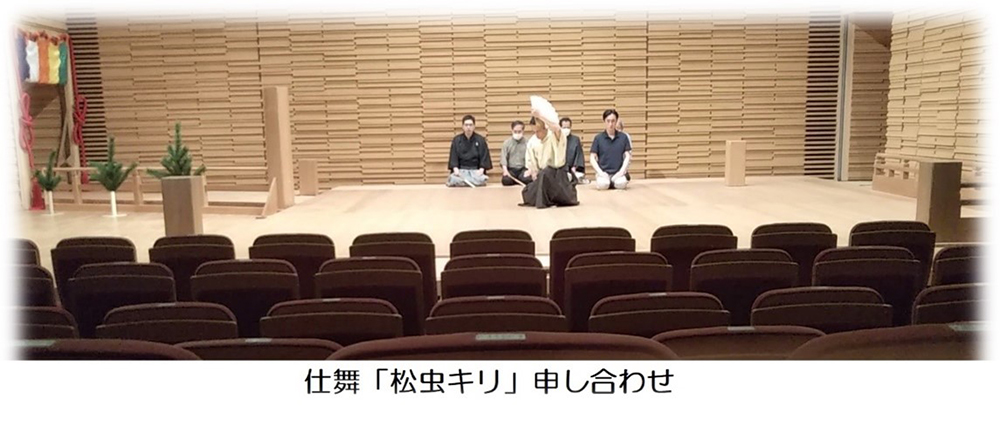

| ○大阪薪能 第二日 昼の部 ◇金春流 仕舞「松虫キリ」金春穂高 その他 能「花月」「羽衣」「皇帝」狂言「柑子」等 ☆湯本哲明「松虫キリ」の地謡 生國魂神社境内で行われました。  雨が心配され、能が省略されたりしていました。しかし、雨もなく無事終了しました。 声の調子が今一で、しっくりいきませんでした。声を抑えて、合わせることに集中しました。 仕舞一曲だけというのは、少々物足りない感がありましたが、お弁当をいただいて、帰りました。 |

|

| 8月31日(木) | |

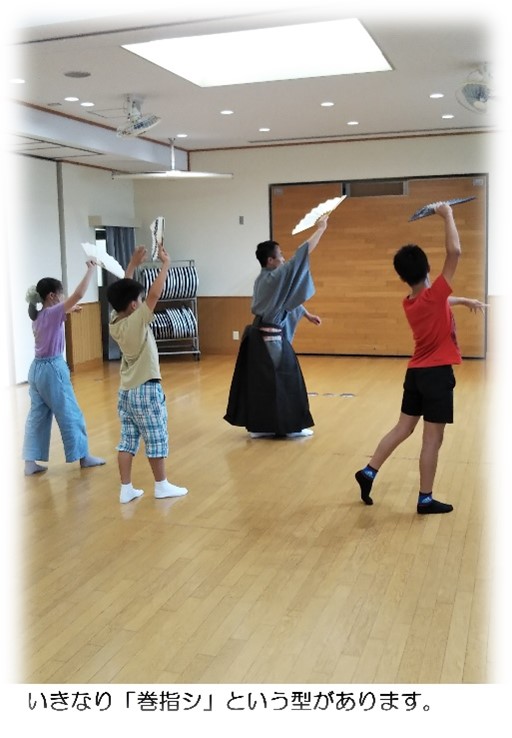

| ○椿井小学校子ども能楽教室(放課後子ども教室) 「三輪キリ」三回目です。 少し間が空きまして、どうかと思いましたが、意外と覚えていたので感心しました。 おさらいもかねて、最初から丁寧に指導しました。 立って、拍子が六つ。 巻指シから、正先に出て、指シヒラキまで行いました。 拍子、巻指シがチョット難しいようでしたが、要は慣れです。 しっかり覚えてくれるので、細かいところも指導していこうと思います。 |

7月

| 7月6日(木) | |

|---|---|

| ○椿井小学校子ども能楽教室(放課後子ども教室) 「三輪キリ」 椿井小学校で第二回目を行いました。 まず、立って拍子があり、そのあと巻指シがあり、正面先に出て指シヒラキがあります。謡、型ともにここまで進みました。 やはり、巻指シが難しく、特に扇を伸ばし返すところが慣れないとうまくいかないようで、しかもそれを、腕を回しながら行うので、なかなか苦戦していました。しかし、何回か行ううちに少しずつ形になって来ました。 |

|

| 7月16日(日) | |

| ○奈良金春連合 謡曲・仕舞会 仕舞「花月クセ」湯本哲明 なら100年会館中ホールにて開催されました。   申し合わせがないので、各自早めに入り、舞台を確かめます。私も、舞う位置などを確認しました。どこの舞台でも一度確認しておくことは大切だと思います。 「花月」は楽しい舞ですので、力を入れず、楽しく舞っているようサラリ目に舞ったつもりですが、果たして見所にはどう映ったのでしょうか。 曲種に合わせて、心持を変えて舞う余裕も欲しいものです。心持が変われば舞い方も変わってくることでしょう。 |

|

| 7月25日(火) | |

| ○大阪金春会申し合わせ 当日は、舞囃子「忠度」の地謡、能「鉄輪」の台後見えをいたします。 「忠度」は仕舞どころが、ほとんどなので、謡慣れているのですが、囃子が入ってくるとまた、難しくなります。囃子や地頭の謡をよく聞きながら集中したいと思います。 一応、復習もかねて、忠度、鉄輪の仕舞を稽古しましたが、特に忠度は長くもあり、なかなか体力がいるものです。 |

|

| 7月26日(水) | |

| ○大阪金春会 能「鉄輪」金春穂高 舞囃子「忠度」金春康之 「熊野」髙橋忍 狂言「魚説教」 ☆湯本哲明 舞囃子「忠度」の地謡、能「鉄輪」の台後見 大槻能楽堂にて行われました。  舞囃子「忠度」 集中して、まずまずの出来ではなかったかと思います。 能「鉄輪」 能では正先に一畳台と祭壇を置きますので、その昇り降りが、仕舞にはない難しいところだと思いました。 「葵上」と似ていますが、こちらは、一般人で、出で立ちや作り物など人目を惹く特異さが目立ちます。また、面も特殊なもので「橋姫」、「生成」というこの能以外では使わないような面です。舞い方も「汚く舞う」ということらしいです。 しかし、前半も後半も見どころが多く、内容も分かりやすいので、引き込まれて見ることが出来ます。 せっかく復習したので、「忠度」「鉄輪」の仕舞をどこかで舞いたいと思いました。  |

6月

| 6月17日(土) | |

|---|---|

| ○富雄北小学校 能楽体験教室(放課後子ども教室) 講師:湯本哲明 富雄北小学校体育館で行いました。 子ども11名、大人9名の方が参加してくださいました。 初めての開催ということで、少しでも能の魅力を伝えようと頑張りました。果たしてどうだったのでしょうか。 流れとしては 9:30 自己紹介 能について 9:40 謡の体験 謡の説明、「羽衣キリ」を謡う 10:00 休憩 10:05 舞の体験 扇、立居、歩み、型、謡「羽衣キリ」を付けて舞う 10:35 休憩&自主練習 10:50 プチ発表会 11:10 演能会の説明 能面体験 11:30 終了 以上のような感じで行いました。 6月25日(日)にあります、奈良金春会で「羽衣」が出ますので、その謡と、基本の型を体験していただきました。 謡はなかなか手こずっていましたが、舞の方は皆さんよく覚え、舞っていました。難しいことはないのですが、最初は、やはり慣れないせいか、みんな難しいと言っていました。 今年度、ご無理を言って開催していただいた、富雄北小学校放課後子ども教室の方々には深くお礼申し上げます。 また、継続して開催出来たら嬉しく思います。よろしくお願いします。      |

|

| 6月20日(火) | |

| ○大阪能楽養成会研究発表会 ◇能「鵜飼」金春飛翔 他仕舞、小舞、独調、舞囃子 ☆湯本哲明「鵜飼」の後見 大槻能楽堂で行われました。 前半、後半ともにっこれと言ってやることはありません。 前半は正座で足がしびれ、立って帰る時に少々引きずっていて、お見苦しいところをお見せしました。慌てて転ばなくてよかったです。あれ以上長かったら危ないところでした。 やはり、中入りの装束を付けることが大変でした。 後シテは「浮かみがたき悪人の」のところを一拍子で安座するのが本来だそうで、そこは初めて知りました。  |

|

| 6月22日(木) | |

| ○椿井小学校 子ども能楽教室(放課後子ども教室) 講師:湯本哲明 椿井小学校にて第一回目の放課後子ども能楽教室がありました。 コロナも落ち着き、今年度は年間を通して行えそうです。 また、以前から検討しておりました、発表の場も確保できました。 令和6年3月10日(日)「なら100伝統芸能こども文化祭」に参加させていただくことになりました。 奈良こども伝統文化協会様には、快くご了承いただき誠に感謝いたします。どうぞよろしくお願いいたします。 また、穂高先生からも、春栄会へお誘い受けましたので、そちらも検討していこうと思います。 さて、目標が出来ましたところで、頑張っていきましょう。 今年の参加者は3名です。5年生ばかりです。 仕舞は「三輪キリ」を選びました。 今日は、簡単な説明と、まず、三輪の仕舞を舞って見せ、さっそく「三輪」の舞と謡を稽古しました。 いろいろ準備もありますが、楽しみでもあります。    |

|

| 6月24日(土) | |

| ○奈良金春会申し合わせ なら100年会館中ホールで行われました。 当日は、仕舞「松虫キリ」、能「羽衣」の地謡を勤めます。 この舞台を踏むのは今回が初めてです。 前回は、舞台には立てませんでしたので、どんな感じか楽しみにしていました。 立ってみると、意外と広く、違和感なく舞えました。 ただ、足拍子の音が気になりました。ホールに板を敷いた舞台なので仕方ないのですが、ガンガンという感じで音がどうしても汚く聞こえます。なので、当日はあまり強く踏まないようにしようと思もいます。 「羽衣」の地謡は、前回、ホールの残響がありすぎて、聞き取りにくく、謡っている方も大変だろうと思いましたが、実際謡っている分には違和感は感じませんでした。     |

|

| 6月25日(日) | |

| ○奈良金春会 能「頼政」金春穂高・「羽衣」金春憲和 仕舞「松虫キリ」湯本哲明 他仕舞、狂言 ☆湯本哲明 能「羽衣」、仕舞の地謡を勤めました。 なら100年会館中ホールで行われました。 今日は、富雄北小学校の子が二組、親子で見に来てくれました。 ちょうど「羽衣」という、馴染みやすい、美しい能が演じられますのでいい機会だったと思います。 子どもたちに、能を普及するのはいいのですが、選曲も重要だと思います。間違えると、却って能嫌いにさせかねません。難しいものです。 関心を持ってくれただけでもうれしく思います。こちらも、しっかり舞わなければと気合が入ります。 仕舞「松虫キリ」 申し合わせでは、遅れ気味だったので、しっかり謡を聞きつつ、緩急をつけ、早めに舞うようにしました。しかし、鬼とは言え、あまりきつくならないように 気を付けました。子どもたちが来ていると思うと少々緊張しました。 「頼政」  老武者という設定ですが、その装束、面からはとてもそうは見えない。初見の方ならなおさらだと思います。とにかく、後シテの姿がこの能特有の姿で、型も独特(特に床几にかけての型)で見応えがあり、特別な能という感じがいたします。 「羽衣」 もう、何回か地謡もさせていただき、よく出る能ですが、メルヒェンティックでありながら、地謡を暗記していると、なかなか難しく、奥深いと感じさせられました。軽くとらえられがちですが、とてもいい能だと思います。  |

|

| 6月27日(火) | |

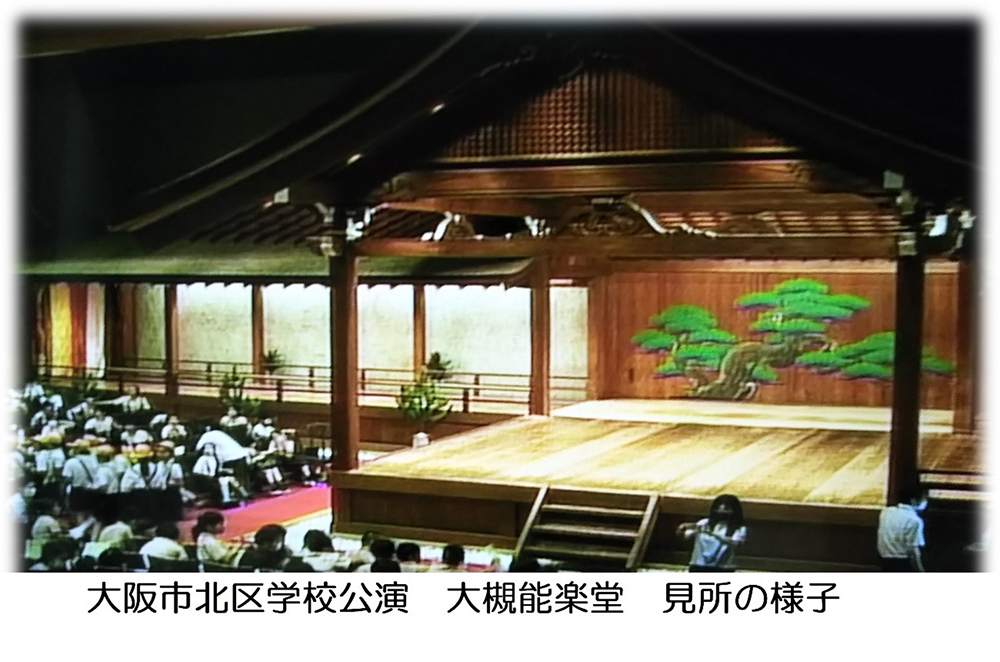

| ○大阪市北区学校公演 半能「高砂」金春穂高 狂言「盆山」 ☆湯本哲明 「高砂」の地謡を勤めました。 大槻能楽堂で行われました。 主に小学生5年生を対象に、午前午後一回ずつ、二日間に渡り、計四回公演になります。 1. オープニング 「早笛」 囃子方 2. 挨拶・能狂言の解説 3. 謡体験 4. 狂言「盆山」 5. 半能「高砂」  能楽堂に招いての公演とは、何とも贅沢かつ、本物を見せてあげたいという主催者側の情熱も感じ素晴らしい催しだと思いました。奈良でもこのような会が催せたらいいなと思いました。 |

5月

| 5月19日(金) | |

|---|---|

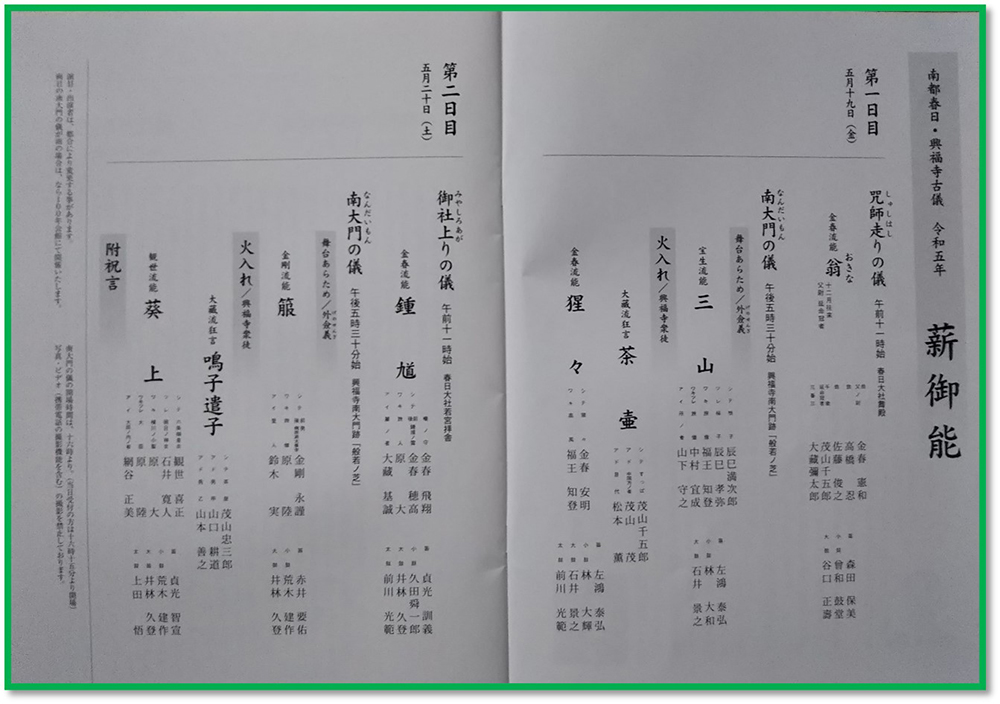

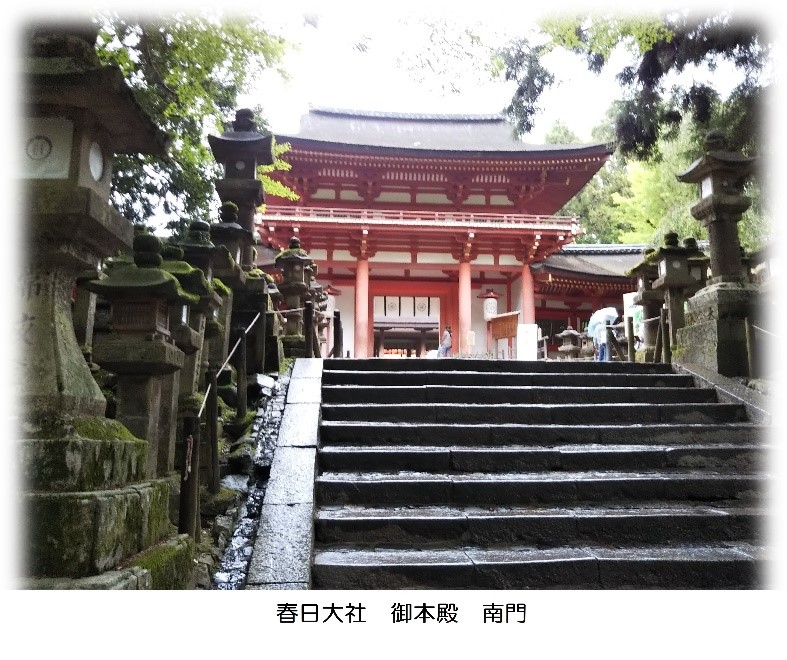

| ○薪御能咒師走ノ儀 金春流能「翁 十二月往来父ノ尉延命冠者」 ☆湯本哲明 地謡を勤めました。 春日大社舞殿にて行われました。 あいにくの雨でしたが、たくさんの方が観覧に来られていました。今年は、特に、外国の方が多いように感じました。 また、毎年この時期は、遠足か課外学習なのか小中学生が多く見られます。   ○薪御能南大門ノ儀 宝生流能「三山」・大藏流狂言「茶壷」・金春流能「猩々」 今年は午後からの参勤はありませんでした。 雨天のため100年会館大ホールで行われたようです。 |

|

| 5月20日(土) | |

| ○薪御能御社上ノ儀 金春流能「鍾馗」 ☆湯本哲明「鍾馗」の後見を勤めました。 春日大若宮拝舎にて行われました。 今日は、雨が上がり、まずまずのお天気でした。 「鍾馗」後シテは、剣を持って登場し、なかなかカッコイイ舞です。 後見は、これと言ってやることはありませんが、中入りはやはり忙しく大変でした。省略はありませんでしたが、意外と短い能でした。 通常と左右逆というのも、舞うとなるととても大変だと思います。また、舞台も狭いので、気を遣うところでしょう。   ○薪御能南大門ノ儀 金剛流能「箙」・大藏流狂言「鳴子遣子」・観世流能「葵上」 雨も上がり、興福寺南大門で行われたようです。 |

4月

| 4月22日(土) | |

|---|---|

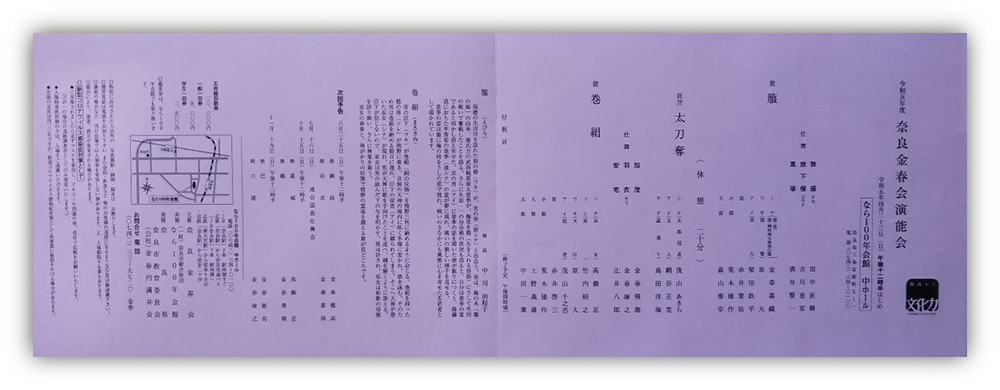

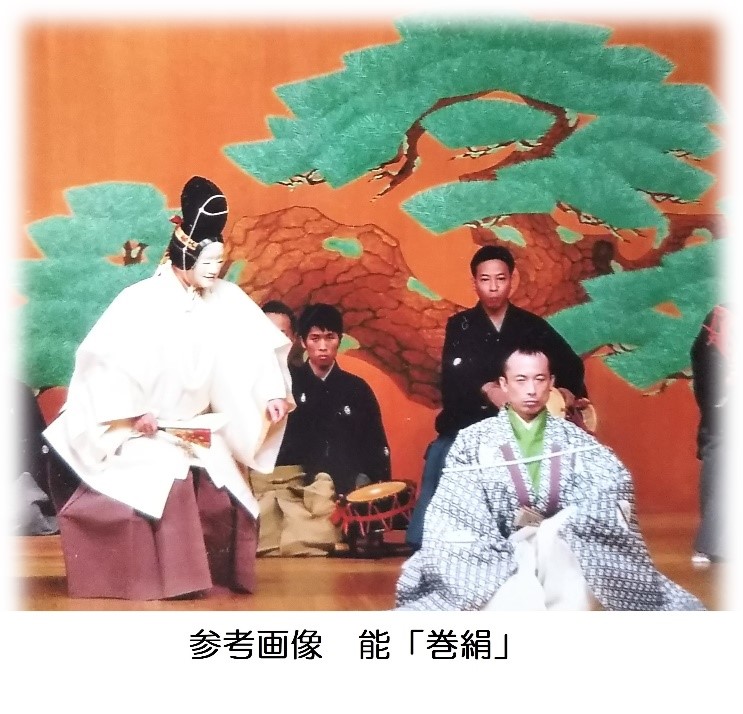

| ○奈良金春会 申し合わせ なら100年会館 中ホールにて行われました。 今年一年はこちらで行うことになります。 なかなか立派な組舞台でした。周りもガラス張りに囲まれて、ステキなホールです。こんなところも新鮮でいいと思います。 ただ、残響が少々残り、聴きづらいかもしれません。 今回は珍しく、地謡は当たっておりませんでした。「巻絹」の後見だけです。その他楽屋働きが主になりますので、しっかり装束付けの予習をしておきたいと思います。    |

|

| 4月23日(日) | |

| ○奈良金春会 能「箙」金春嘉織・「巻絹」髙橋忍 他仕舞、狂言 なら100年会館 中ホールにて行われました。 本日は、「箙」の装束付け(楽屋働き)、「巻絹」の装束付け、後見などを勤めさせていただきました。地謡や舞がない分、暗記する苦労はありませんでしたが、楽屋働きもなかなか気を遣うもので大変です。後見も意外と長く座っていなければならず、これも地謡に劣らず苦労するところでもあります。 しかし、後見にいても、地謡にいても最近は、どうも瞼が重く、つい居眠りになりがちです。せっかくですから、しっかり見ていないといけないのですが、どうしたものでしょうか。 とりあえず、新しい環境での演能会、お客さんの入りもよく、無事に成功裏に終わりましてよかったと思います。 次回は、仕舞を舞う予定です。少し楽しみです。    |

3月

| 3月4日(土 | |

|---|---|

| ○奈良県立美術館開館50周年記念特別展プレイベント「仮面芸能のふるさと奈良」申し合わせ 申し合わせが、穂高先生宅の舞台でありました。 当日は「翁」の地謡を担当いたします。 薪御能、おん祭り、長谷寺等「翁」の替の地謡は何度か勤めましたが、本舞台で正式な「翁」を通しで勤めさせていただくのは初めてではないかと思います。謡いは、もう謡慣れていますが、作法がいろいろとあり、勉強になります。 |

|

| 〇3月5日(日 | |

| ○奈良県立美術館開館50周年記念特別展プレイベント「仮面芸能のふるさと奈良」 ◇舞楽 蘭陵王 南都楽所 ◇鬼剣舞 一人加護・カッカタ・八人加護 京都鬼剣舞 ◇金春流 能 「翁」 金春穂高 ☆湯本哲明「翁」の地謡を勤めました。 甍で行われました。 今回は例になく、幕を上げ、鏡の間での翁飾りをまえに執り行われる、開始前の御盃事をみせるというものでした。これは、「翁」の時にのみ行われるもので、普通は見せる者でもなく、見せないものです。演者が全員、お神酒をいただき、洗米をふくみ、あら塩で身を清め、切り火を受けて出ていきます。 また、出演者は素袍に侍烏帽子の第一礼装で臨みます。(本舞台なので長袴になります。) 初めて、正式な「翁」に出演させていただき、勉強になりました。しっかり記録しておきたいと思います。 しかし、去年から今年にかけ、「翁」がよく出ます。      |

2月

| 2月7日(火) | |

|---|---|

| ○椿井小学校子ども能楽教室 ☆講師 湯本哲明 仕舞「東北キリ」抜粋 第6回目、最後の教室がありました。 体育館の舞台をお借りしての、撮影となります。 舞台の奥行きが、思ったほど無いので、床で行おうか迷いましたが、舞台の方が緊張感も出るだろうと思い、舞台で行いました。 まず、床で、稽古をして、三人ずつの組を決めたり、立ち位置を決めたりしました。 そのあと、足袋をはき、本番用の扇を選び、いよいよ舞台に臨みました。 時間がなく一回ずつしか舞えませんでしたが、この短期間で、舞も謡もよく覚えてくれたと感心しました。 みんな、とても意欲的に取り組んでくれて、思った以上の出来栄えでした。 みんな、どうもありがとう。 撮影映像は学校で放映してもらい宣伝していただこうと思います。 最後に、本年度も、校長先生、教頭先生はじめ諸先生方、コロナ禍のお忙しいなか、 能楽普及に快くご協力いただいたこと誠に感謝いたします。 ※画像にはぼかしをかけています。     |

|

| 2月24日(金) | |

| ○金春康之演能会 能「芭蕉」 申し合わせ 甍で申し合わせがありました。 当日は「芭蕉」の地謡を担当いたします。 謡の間違いが多く、反省です。今一度謡、節、拍子を確認して、本番に臨みたいと思います。申合せは大切ですね。 申し合わせで、1時間半かかりました。当日は二時間を覚悟しないといけません。気合を入れていきます。 |

|

| 2月26日(日) | |

| ○金春康之演能会 能「芭蕉」 他仕舞、一調、狂言 ☆湯本哲明 「芭蕉」の地謡を勤めました。 甍で行われました。 二時間かかりました。しかし、それほど長くは感じませんでした。 足は、痛かったですが、対策をしていて、何とか持ちました。足が痛いと、謡にも集中できません。また、足を組み替えたりして、体が曲がっていると、見た目もよくないので、今後その対策も考えねばなりません。もう、謡より、足のことが気になってしまう有様です。 さて、この能は実に抑えた演出で、派手なところ、華やかなところのない、とても質の高い、深い作品です。よほど能の美を理解していなと、見ていられないものと思います。それほど、見る者にも高い集中力、共感する力が必要かと思います。私は、どちらかというとこういった静かな、深い能は好みです。まあ、好みにもよるかもしれませんね。   |

1月

| 1月24日(火) ○椿井小学校子ども能楽教室 ☆講師 湯本哲明 第5回目の教室がありました。 いよいよ残すところあと二回となりました。次回はもう本番ですので、実質今日が最終稽古日と言えるかもしれません。 久しぶりですので、例によりまず、型のおさらいと、不安な型を細かく指導しました。 そのあと、謡を含めた舞に入りました。全員で舞い。2,3人の組になり舞、最後は一人ずつ舞いながら、型を確認しました。 謡も型も、この短期間ということを考えると、上出来ではないでしょうか。 また、子どもたちはやる気があって、とても良いと思います。 「一人で舞ってみたい」という声が上がるのはうれしいことです。      |

|---|