活 動 2022年 令和4年

12月

| 12月1日(木) | |

|---|---|

| ○西大寺研究会 穂高先生宅の舞台で行われました。 「国栖」の稽古のために参加させていただきました。 11月29日(火)に一度時間を設けていただき、一通り稽古をいたしましたが、今日は、お囃子の方もいる中での稽古になります。一層本格的になり緊張感が高まります。あと、二日ですから。 謡を一ヶ所間違えました。29日の時も間違えや、ぬけたところがあり、本番に向け、もっと集中力を高めなければと思いました。 |

|

| 12月2日(金) | |

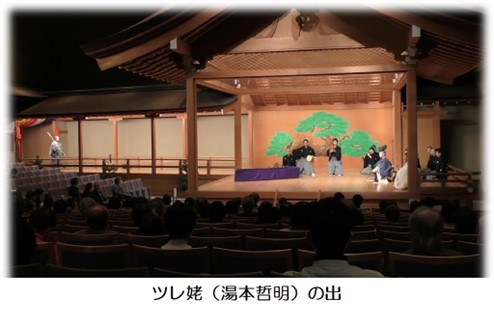

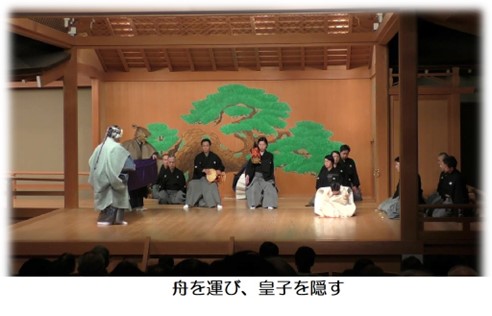

| ○奈良で能を楽しむ会 特別公演 金春流を楽しむ会 申し合わせ 甍で行われました。 いよいよ明日ですので気合を入れて臨んだのですが、ここでも一つ間違えてしまいました。明日に向け少々不安になります。 面を付け、船も出し、本番さながらに行うのはこれが初めてです。特に船の乗り降り、船の中の歩み、船を運ぶところは気を遣うところで、始まる前に何回か稽古をしました。 面を付けるとこんなにも難しいものなるのかとあらためて思いました。出来る限り数をこなして感覚を掴むしかありませんね。 ただ、助かるのは座っている時間が短いことで、そこは気が楽です。 子方もなかなか大変で、船の中で小さくなってじっとしていなければいけません。今日はもう、すっかり伸びて寝ていました。明日頑張れ!子どもにじっとしていろというのは大変苦痛です。しかし、子方が出ると舞台が華やかにもなり、見る方も引き付けられます。すごいものです。    |

|

| 12月3日(土) | |

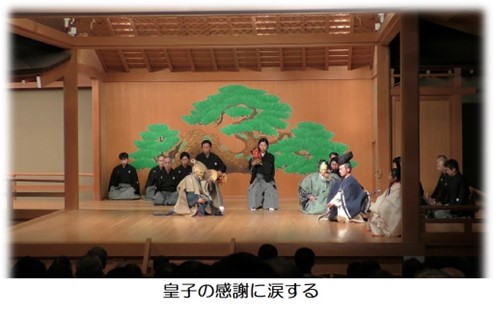

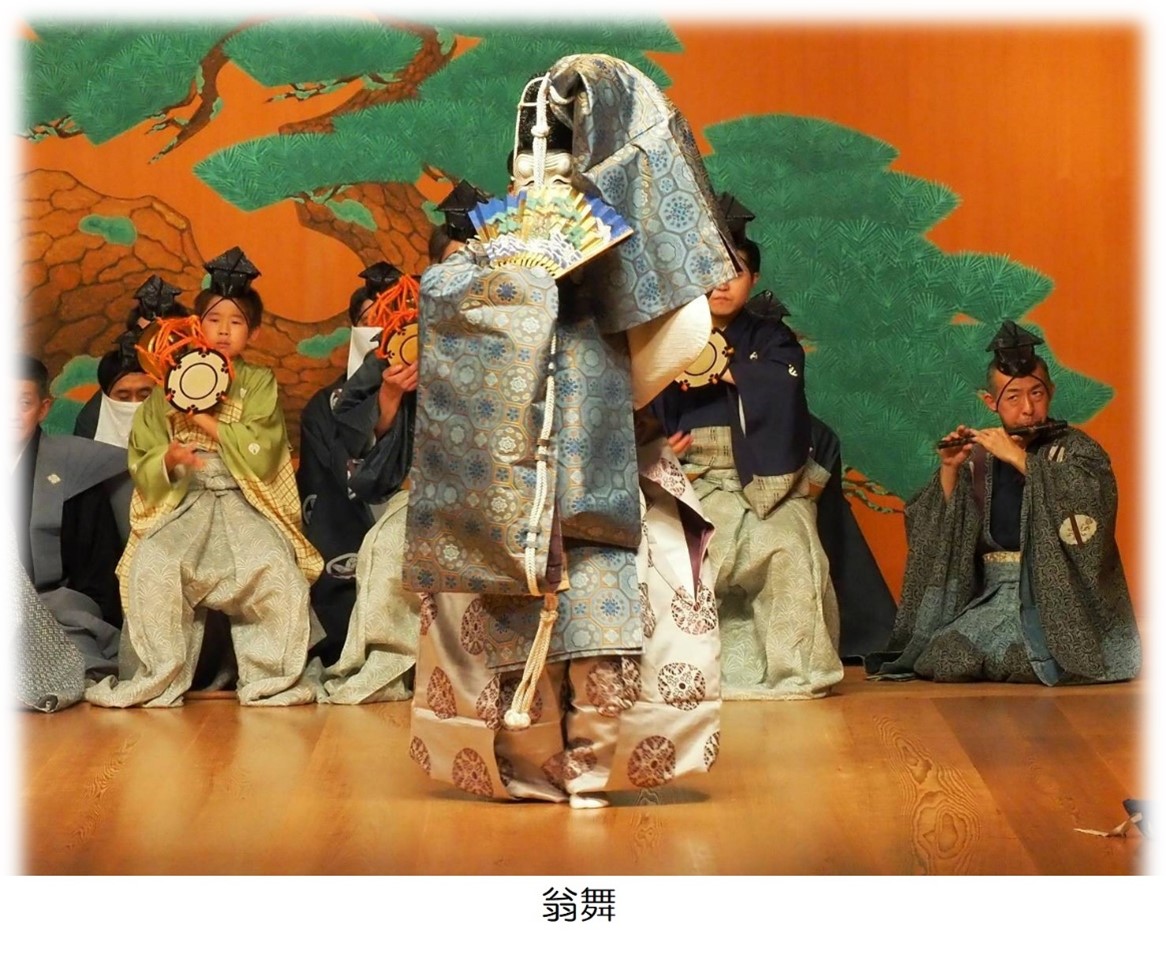

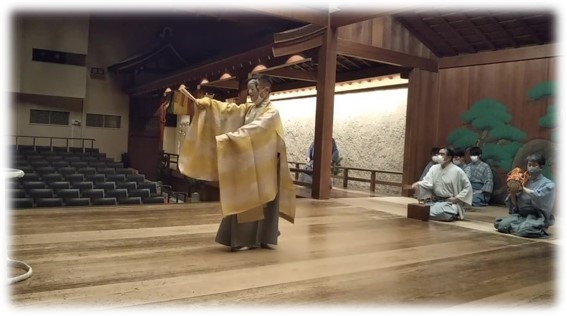

| ○奈良で能を楽しむ会 特別公演 金春流を楽しむ会 能「国栖 白頭、連管」 ◇舞囃子「東方朔」高橋忍 井上貴覚 「松風」金春穂高 「初雪」金春飛翔 「熊坂」山井綱雄 ◇一調 「夜討曽我」辻井八郎 ◇能「国栖 白頭 連管」 シテ佐藤俊之 ツレ田中直樹、湯本哲明 ☆湯本哲明「国栖」のツレを勤めました。 翁付き「高砂」に続き、奈良で能を楽しむ会の第二弾です。 甍で行われました。  謡の間違いが続いていたので、とにかく間違えないように、それだけを考えて集中を切らさないように臨みました。(正直不安はありましたが・・・謡は怖いですね) 幸いツレ以外は役がありませんでしたので、それに集中できて助かりました。 出番までは、いろいろ作り物の準備や装束の準備に忙しかったです。 また、早めに楽屋入りをし、仕舞台で稽古をしようと思いましたが、また、電気がついていないので暗い中で船を出し、稽古をしたり、装束を付けた後、鏡の間で船の乗り降りなどの感触を確かめました。 謡と型を間違えないこと、船の乗り降りでよろめかないことを特に注意し舞台に傷をつけないようにと心掛けました。 おかげで、意外と落ち着いた中にもしっかり集中でき、間違いや粗相もなく無事ツレを終えることが出来ました。謡や型も多く大変でしたがホッとしています。             いまさらながらこの「国栖」はなかなかの大曲だと思いました。 前段の劇的な運び、アイ狂言とのかけ合い、天女の舞の美しさ、そして蔵王権現の豪快な舞。観る者を少しも飽きさせる隙がない構成です。 後シテの蔵王権現は、時間的にあっと言う間の舞ですが、白頭の演出もあり、鮮烈な印象を残します。佐藤先生の舞も素晴らしいものでした。 今日は子方もしっかり起き上がったので感心しました。この短い期間のよく覚え、よくやりきりました。 各役がそれぞれ苦労をして、一つの舞台を作り上げる素晴らしさ。そんな感慨を起こさせる今回の演能でした。 森山さんはじめ、NPO奈良能の船内さん、諸先生方どうもありがとうございました。 |

|

| 12月17日(月)午後12時頃 春日大社一の鳥居 影向の松の前 | |

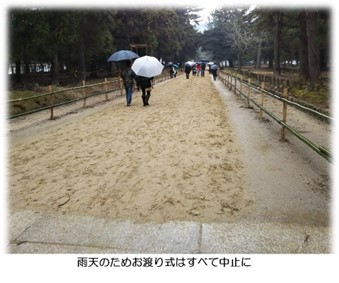

| ○春日若宮御祭礼 お渡り式 松ノ下式「弓矢立合」 金春安明・高橋忍・金春康之・金春飛翔・金春嘉織 地謡を勤める予定でありましたが、雨天のため中止と相成りました。 3年ぶりの開催予定でしたが残念です。   |

|

| 12月17日(月)午後5時頃 春日大社御旅所 | |

| ○春日若宮御祭礼 お旅所祭 「神楽式」金春憲和 ☆湯本哲明 地謡を担当いたしました。 ただ、御旅所祭は雨天の中ではありますが、大きなテントを設営して、行われました。 寒いこともさることながら、テントとは言え雨が吹き込み、背中は濡れ、下駄や足袋はぐしょぐしょで惨憺たるものでした。神聖な奉納の際にそちらの方が気になってしまう始末でした。 とは言え、お祭りであることを考えますと、悪天での逆境も一つの良い経験、思い出として、これもありだなと、むしろ喜ばしく感じるところもありました。不思議なものです。 |

|

| 12月18日(火)午後2時始め 春日大社御旅所 | |

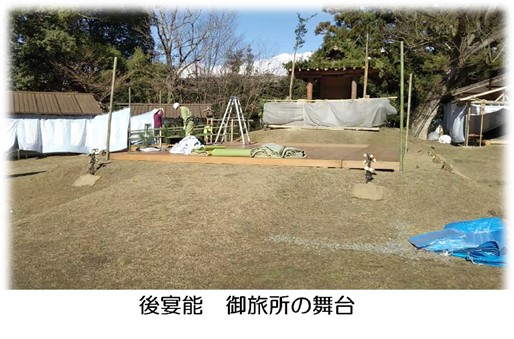

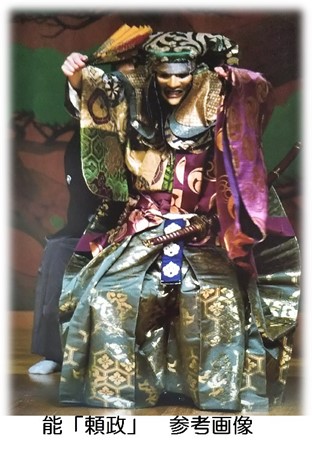

| ○春日若宮御祭礼 後宴ノ式能 前日とは打って変わって、晴天です。ただ、寒さは寒し。最高の防寒で臨みます。 そのまえに、まずは腹ごしらえ。炊き出しの混ぜご飯、みそ汁、漬物が食べ放題です。これがまたうまい。これを楽しみに来ているといっても過言ではないくらい。(写真撮ればよかった)いやあ、いつも食べ過ぎてしまいます。今日は3回お代わりをしました。   能「頼政」 櫻間右陣 ☆湯本哲明 後見を勤めました。 まず、この頼政頭巾の準備、付けるのがなかなか難しいのです。 前シテは特にすることはありません。 後シテは、床几を出し、支えている役を賜りました。なかなか動きますのでしっかり押さえること、一度立ち上がり、ドスンお腰を下ろすのでシテが不安にならないように、腰を下ろす寸前に踵に床几を充てること、太刀の鞘に当たらないようにすることなど本来、謡と型を大体知っていないと出来ないものでしょう。 キリの途中で立って舞いますので、その時の床几を引きます。それで私の後見の役目は終わりです。  能「黒塚」 金春穂高 ☆湯本哲明 地謡を勤めました 。 これほど寒さが応えたときはありませんでした。寒さには自信がありましたが、年ですかね。 頼政の時はまだ日差しがありよかったのですが、黒塚の途中から寒さが身に染みてきました。地謡は動きが無いのでただただ、寒さに耐えるしかありありません。それでも、謡っている時は集中するのでまだましなのですが、なにもない時やアイ狂言の時などはもう震えが来て、帰りたくなりました。 舞台にいる私たちでもこれほどですから、見ているお客さんたちはいかばかりでしたろう。もっと大変だったのではないでしょうか。舞台上からそんなことを考えながら耐えていました。 終ったあとは速攻で、トイレに駆け込みました。 黒塚は前段が殊にいいです。ただ後シテは、わが金春流の出で立ちは少々派手で、前段の雰囲気と合わない気がします。もう少し地味な出で立ちの方が悲しみの怒りを表すのでは、という気がします。   |

|

| 12月25日(日) | |

| ○みおつくしチャリティー能 大槻能楽堂 金春流能「項羽」金春飛翔 ☆湯本哲明 能「項羽」の後見を勤めました。 今年最後の催しになります。 あらためて見ますと、前段も後段も飽きさせないものがあります 前シテの舟のやり取り、花の話が色を添え、後シテの激しい舞も変化があって面白いものでした。 後見としては、粗相もなく無事終えられて何よりでした。中入りの装束替えではまだまだのところがあり、勉強です。 帰りは少し雨がぱらついていましたが、今年最後の催しを終え、家路につきました。  今年は、秋以降に催しが立て込みいつになく忙しいものでした。ツレを5回も勤めさせていただいたのも例のないことです。大変勉強になりましたし、充実した日々を送ることが出来ました。 コロナにも恐れず、以前の日常を取り戻しつつあるのは良いことです。また、来年も頑張っていきたいと思います。 みなさまどうぞ良いお年をお迎えください。 |

11月

| 11月4日(金) | |

|---|---|

| ○春栄会申し合わせ 甍で申し合わせがありました。 まずは、舞囃子「六浦」の地謡。これは散々でした。キリはともかく、上羽から序ノ舞にかけての謡が全然出てこなくて、ボロボロの謡でした。それほど長くないのですが、なぜか覚えづらいです。本番に向けてよい反省になりました。 続いて、舞囃子「竜田」。 これは、難なく舞えたと思いますが、まだ細かいところに修正が必要です。もっと舞込みたいと思います。 そして、能「室君」のトモツレ。 これは、昨日急遽代役が決まりましって、稽古になりました。 謡いは二句のみ。型は船の乗り降り(これが面を付けると見えないので意外とむずかしい。)あとは最後まで座っている。というものですが、何しろ時間がないので、とりあえずこれに専念して、出来るだけ仕上げたいと思います。      |

|

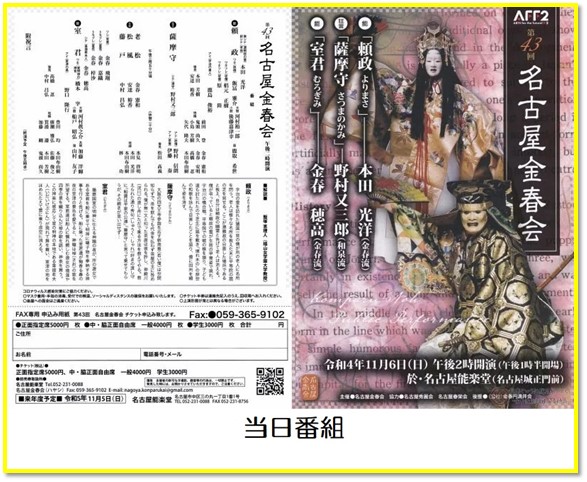

| 11月6日(日) | |

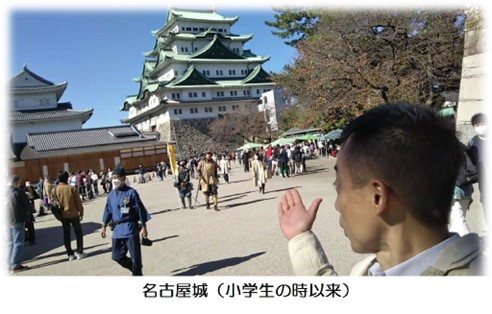

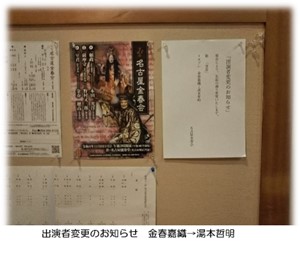

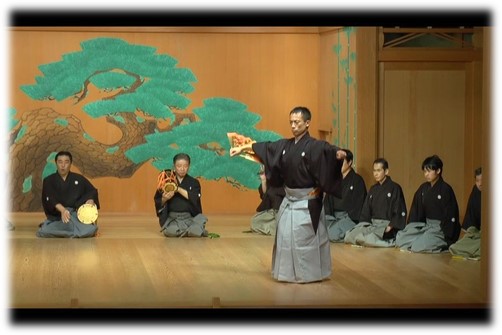

| ○名古屋金春会 ◇能「頼政」本田光洋 ◇能「室君」金春穂高 ツレ金春飛翔、金春梓、湯本哲明 他仕舞、狂言 ☆湯本哲明 能「室君」のトモヅレを勤めました。 久しぶりの名古屋能楽堂です。 楽屋入り前に、名古屋城を訪れました。城内に入れなかったのは残念です。 午前中は、名古屋金春流友会があり、少し見所から観覧いたしました。それが1時半開場のギリギリまで行われ、舞台でのけいこはほんの数分、説明だけになってしまいました。始まる前に少し舞台で稽古をしようと思っていましたが当てが外れました。 楽屋の廊下や鏡の間で何度も稽古しました。また、装束を付けていただき、待つ間にも特に船の乗り降りを実際の作り物で何回も稽古しました。装束を付けると動きが制限されますし、面を付けると足元は見えません。ふらつかないように、感覚をつかみます。 突然の代役、付け焼刃ではありましたが、粗相なく終えたことは何よりでした。       |

|

| 11月22日(火) | |

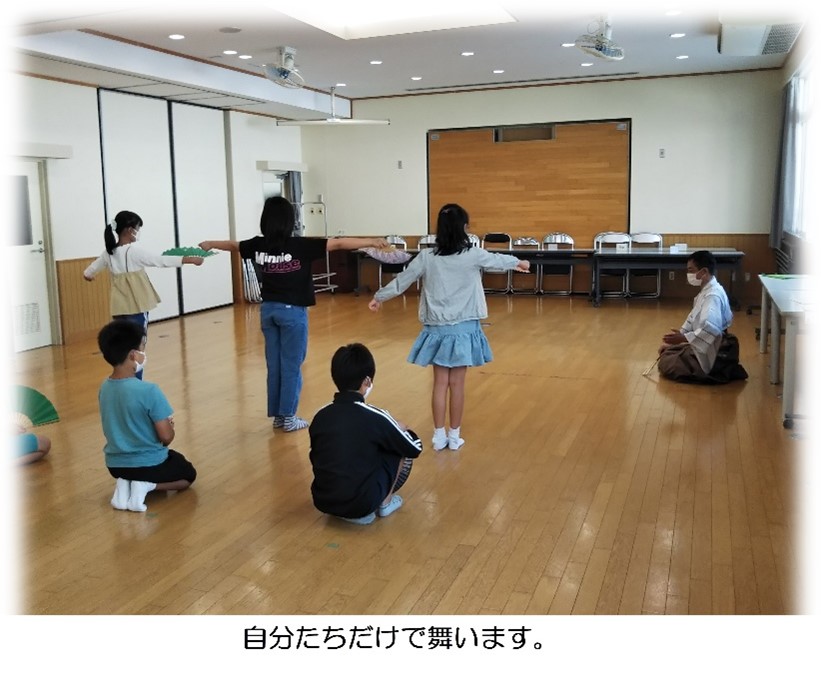

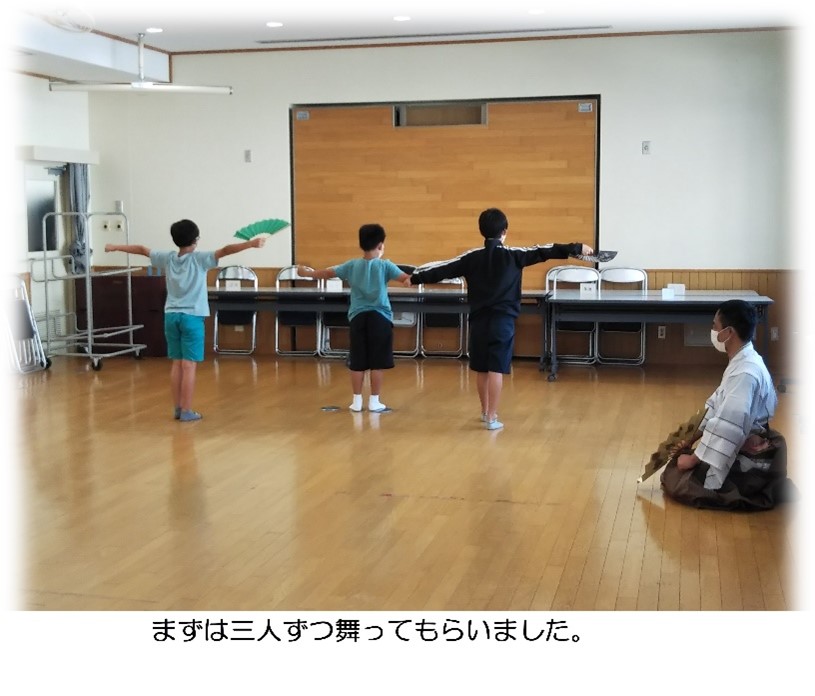

| ○椿井小学校子ども能楽教室 ☆講師 湯本哲明 第四回目の教室がありました。 今日で一通り最後まで進みました。 最初は基本の型の確認。 そして最後の型の指導に入り。 最初から最後まで通して舞ってみました。 みんな上出来です。よく覚えたものです。後は細かいところの指導になりますが、一応形になっています。 これなら、と一人ひとり舞ってもらい、動画撮影し、自分の舞姿を見てもらいました。自分の客観的に見ることで、やる気も出るし、気づくこともあると思います。 後二回。頑張っていきましょう。    |

|

| 11月23日(水)祝 | |

| ○春栄会演能会 能「胡蝶」 金春嘉織 舞囃子「竜田」湯本哲明 「自然居士」白井芳子 「六浦」伊藤みつ子 「弱法師」山田賀世子 他仕舞、独吟、連吟 ☆湯本哲明 舞囃子「竜田」を舞いました。 その他能「胡蝶」地謡、舞囃子、仕舞の地謡を担当いたしました。 甍で行われました。 舞囃子「竜田」 良く舞えたと思いました。特に「神楽」は徐々に自分の中で乗ってきて、気持ちが入って我を忘れて舞いました。しかし、あまり調子に乗りすぎると嫌味になったり、きつくなったりしますので、そのあたりどう見えたのか心配です。 また、キリの大ノリの謡をすべて外していたと指摘があり、後で録音を聞き返してみますと、確かに調子に乗って、先走ってしまっていました。舞っている時は全然外した感じはなかったのですが、恐ろしいものです。乗っている時ほど気を付けないといけません。反省です。        能「胡蝶」地謡 特に問題なく謡えたと思います。足は痛かったですが、何とか立ててよかったです。 その他、地謡もしっかり謡えたのではないかと思います。 |

|

| 11月25日(金) | |

| ○奈良金春会申し合わせ 能「紅葉狩」のツレ、能「金札」の後見を勤めます。 仕事の関係で、時間ぎりぎりに入り、着替える暇ものなく、洋服のまま参加しました。(本来なら袴姿に着替えなければいけません。) 「紅葉狩」のツレは、謡いは多いですが、すべて同吟ですし、型はほとんどなく、長く座っていることが一番の仕事です。 しかし、同吟は謡を間違えないことはもちろん、音程を合わせることにも句を使います。本当に謡はいつも怖いです。 また、ツレが3人出ますので、きれいに型を合わせることも大切で、面で相手が見えないので、立ち位置、座る位置、動き出し等なかなか苦労も多いです。 そして、「金札」の後見、これまたいろいろ大変そうです。明日に向けて流れを把握し、よどみなく進められるように稽古しておきます。 |

|

| 11月27日(日) | |

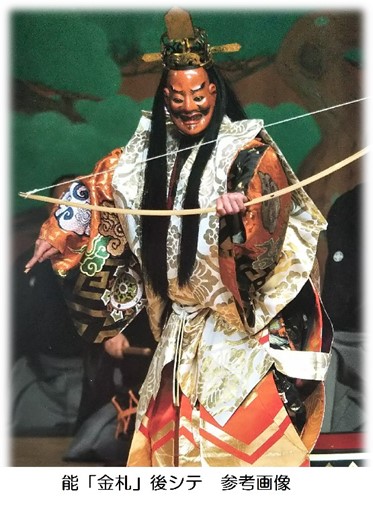

| ○奈良金春会 ◇能「金札」高橋忍 ◇能「紅葉狩」金春飛翔 ツレ金春嘉織、中田能光、湯本哲明 他仕舞、狂言 ☆湯本哲明 能「紅葉狩」のツレ、能「金札」の後見。       今年最後の奈良金春会が甍で行われました。 能「金札」後見 こちらの方がむしろ気を使い大変でした。 中でも一番大変なのは、大小前に出した作り物の中で装束を付け替えることで、しかもこの曲のアイ狂言はとても短いもので、素早くする必要があることです。そんな中大口の紐を左右間違えて入れてしまい、ちょっと慌てました。 これも、装束を付ける人が二人、装束を渡す人が一人で計三人いるわけですが、それぞれ、流れをしっかり把握していないといけません。 終わって、後見座へ戻った時は汗だくでした。 その他、杖を引いたり、弓矢を渡したり、扇と交換したり。引き回しを下ろす、床几の出し入れ、放った矢の始末、作り物の出し入れ等いろいろあり、なかなか大変な後見でした。 能「紅葉狩」のツレ 早めに楽屋入りし、「紅葉狩」のツレと「国栖」のツレの稽古を面を付けてしました。 まず、「紅葉狩」の方は、舞台への入り方、正面へ出て止まる位置、脇座方 へ行き座る位置の確認を何度もしました。面を付けるなかなか思いうような位置に行けません。それでも何回か行い何とか感覚をつかもうとしました。 そのおかげか、本番での立ち位置、座る位置等はまずまずではなかったかと思います。謡も間違わずに謡えました。 しかし、座っている時の足がしびれてしまい感覚がなくなりました。(もう座った時点で装束との兼ね合いで、これは大変だなと思ったのでした)しかし、早めに、腰を上げるように申し合わせていたので、その間に感覚が戻り、何事もないように立てることが出来ました。 |

10月

| 10月14日(金) | |

|---|---|

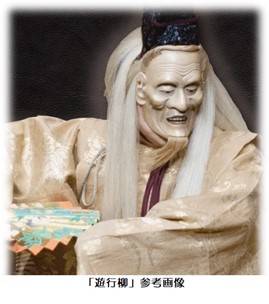

| ○奈良金春会 申し合わせ 甍で行われました。 仕舞「胡蝶」と能「敦盛」の地謡、能「遊行柳」の後見を勤める予定です。 仕舞「胡蝶」は意外と忙しく速い舞です。しかし、さらさらと舞いますが、慌てたところや、きついところは見せたくありません。あくまで蝶のように優雅に軽やかに舞いたいところです。そこが難しいところで、間に合わなくなることがしばしばです。本舞台は大きいので、舞う範囲も大きくなり、なおさら間に合いません。当日は慌てず優雅に舞うことを心がけたいと思います。 「敦盛」の地謡は、ところどころすっかり抜けてしまうところがありました。当日は集中して、抜けないように心がけます。 「遊行柳」の後見。これが一番大変かもしれません。なかなかやることの多い後見ですので、しっかりやることを頭に入れて、滞りなく進めるようにイメージトレーニングしておきます。 |

|

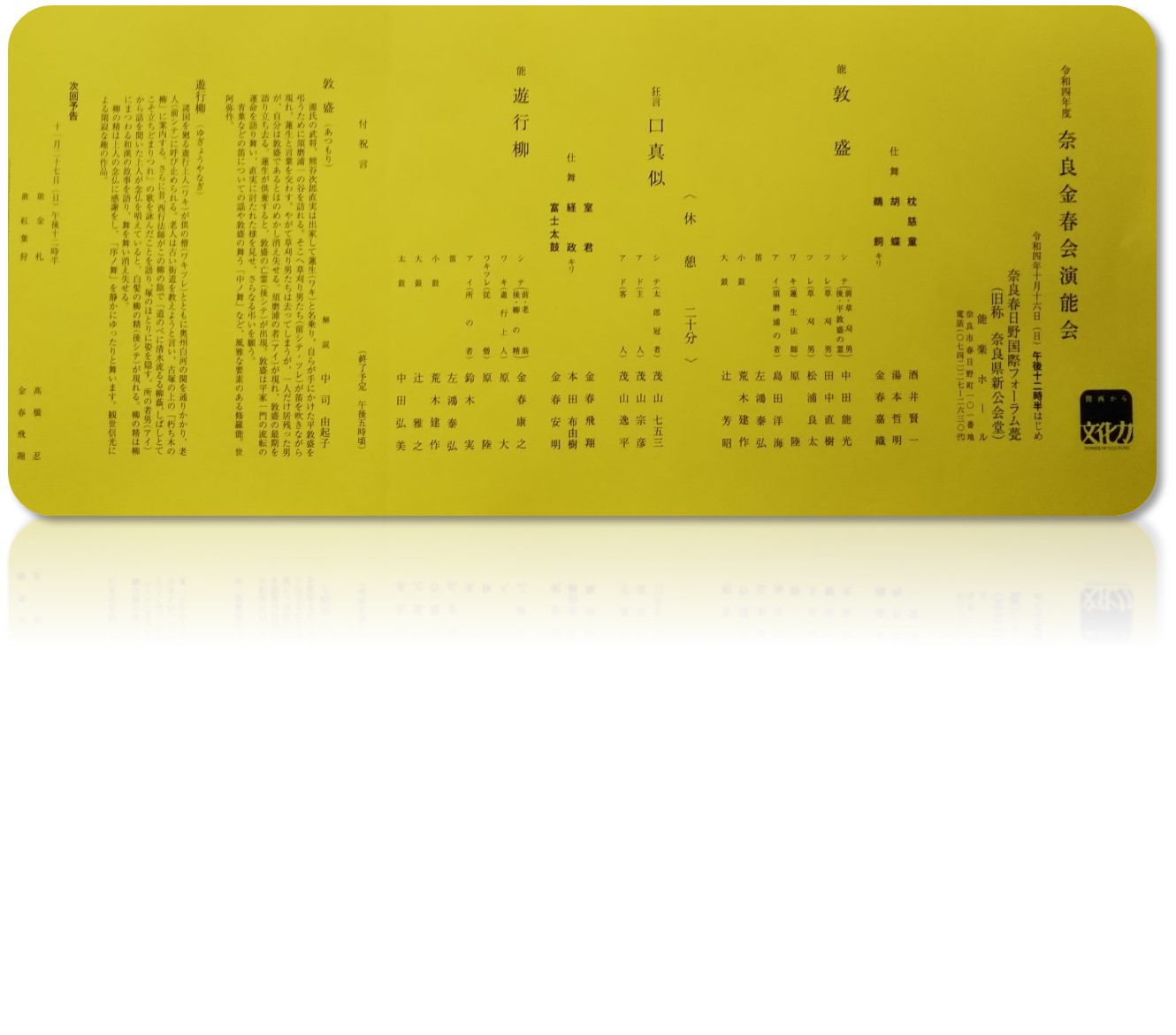

| 10月16日(日) | |

| ○奈良金春会 ◇能「敦盛」中田能光 ◇能「遊行柳」金春康之 ◇仕舞「胡蝶」湯本哲明 他仕舞、狂言  今年三回目の奈良金春会がありました。 仕舞「胡蝶」と能「敦盛」の地謡、能「遊行柳」の後見を勤めました。 ☆仕舞「胡蝶」湯本哲明 緩急をつけ、さらさらと舞いながらも、忙しさは出さないように舞ったつもりですが、少々歩みが小さくなり、優雅さには欠けた感がありました。 本番はやはり緊張して、硬くなりますし、今回は見所に目が行ってしまい曲に集中できなかったのが反省です。  ☆能「敦盛」地謡 申し合わせの反省も踏まえ抜けないよう集中して臨みましたが、やはり勘違いや、抜けてしまうところがありました。謡が途切れがちなところは、特に稽古しなければいけません。まだまだ集中も足らないようです。反省です。 正座の足の方は、今回それほど負担はありませんでした。うまく組み換えなどして最後はしびれずに立てて良かったです。  ☆能「遊行柳」後見 さて、問題の後見です。 もう少し前から、稽古しておけばよかったのですが、なんとか滞りなく粗相もなく勤め終りホッとしています。しかし、後見はとても気を使い疲れました。  ○まず、装束附け。 これは普段通り楽屋うちで行います。 ○次に作り物を出す。(この柳の塚を作るのも一苦労です。) 引き回しを踏まないように、気をつけます。 ○中入りで、塚の中に入り装束を付け替える。 これは三人必要で、装束を渡す人、装束の前を担当する人、後ろを担当する人です。私は後ろを担当しました。どの役もしっかり装束の流れを把握していないと速やかに行きません。 ○引き回しを下ろし、引く。 二人で合わせて、正面から見て水平におろしてゆきます。 ○後は後見座に座って、曲が終ったら、作り物を引く。 この間が意外と長く、正座がつらいところです。最後もスッと立てるようにひそかに足を調節しています。 他にも後見の役は、いろいろありますが、まず、私の役割はこんなものでした。 ほとんど休みなく、忙しい一日でした。 |

|

| 10月18日(火) | |

| ○椿井小学校子ども能楽教室 第三回目の子ども能楽教室を行いました。 今日は8名全員揃いました。しっかり覚えていて出席してくれることはうれしいことです。 今回も一つ一つおさらいをしてから、新しい型に入りました。歩みの稽古をして、舞に入りました。今日は、「夢は覚めにけり」まで進めました。皆覚えるのが早いです。まだ一人では無理かもしれませんが、集団で舞いますとなかなかよく舞ってくれます。いい感じです。 そして、謡も、謡の紙を見ながらですが、子どもたちだけで何とか歌えるようになっているのには驚きでした。まだ、三回目なのにここまでできるとは。 |

|

| 10月21日(金) | |

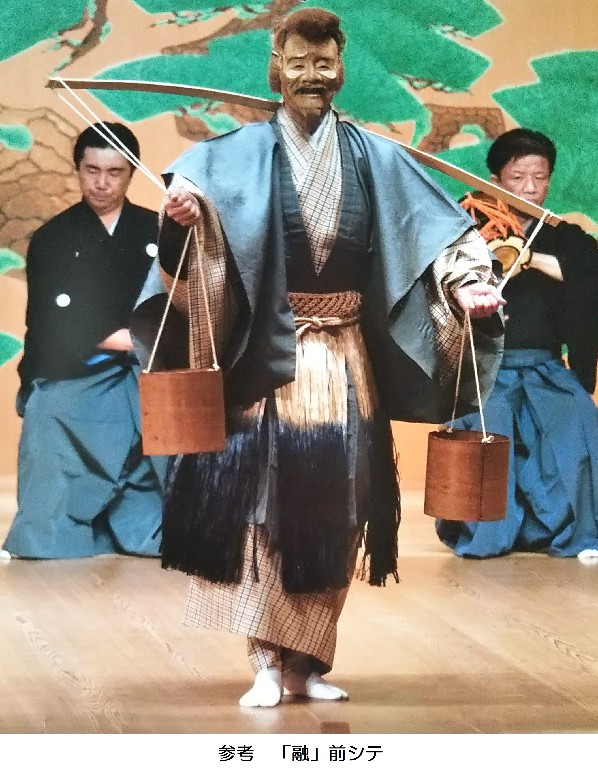

| ○山の寺念仏寺 開創400年慶賛法要 ◇半能「石橋」 金春穂高 金春飛翔 ☆湯本哲明 地謡。  創400年を記念して、関係者のみの一般には非公開で行われました。 5月に行われました、東大寺晋山式同様、祝賀能として行われました。  第二本堂二階で行われました。橋掛かりはなく、舞台横の階段や廊下を使わねばならず、舞台へ出るまでが苦労するところでした。また、舞台はとても滑るようで、激しい舞なので、足を滑らせて苦労していました。一畳台さえ乗り降りの時に滑っていて、ヒヤヒヤしました。 仏様の前で勤めるという希少な体験であり、ありがたい体験でもありました。 感謝いたします。 【追記】 動画もご覧ください。 |

|

| 10月23日(日) | |

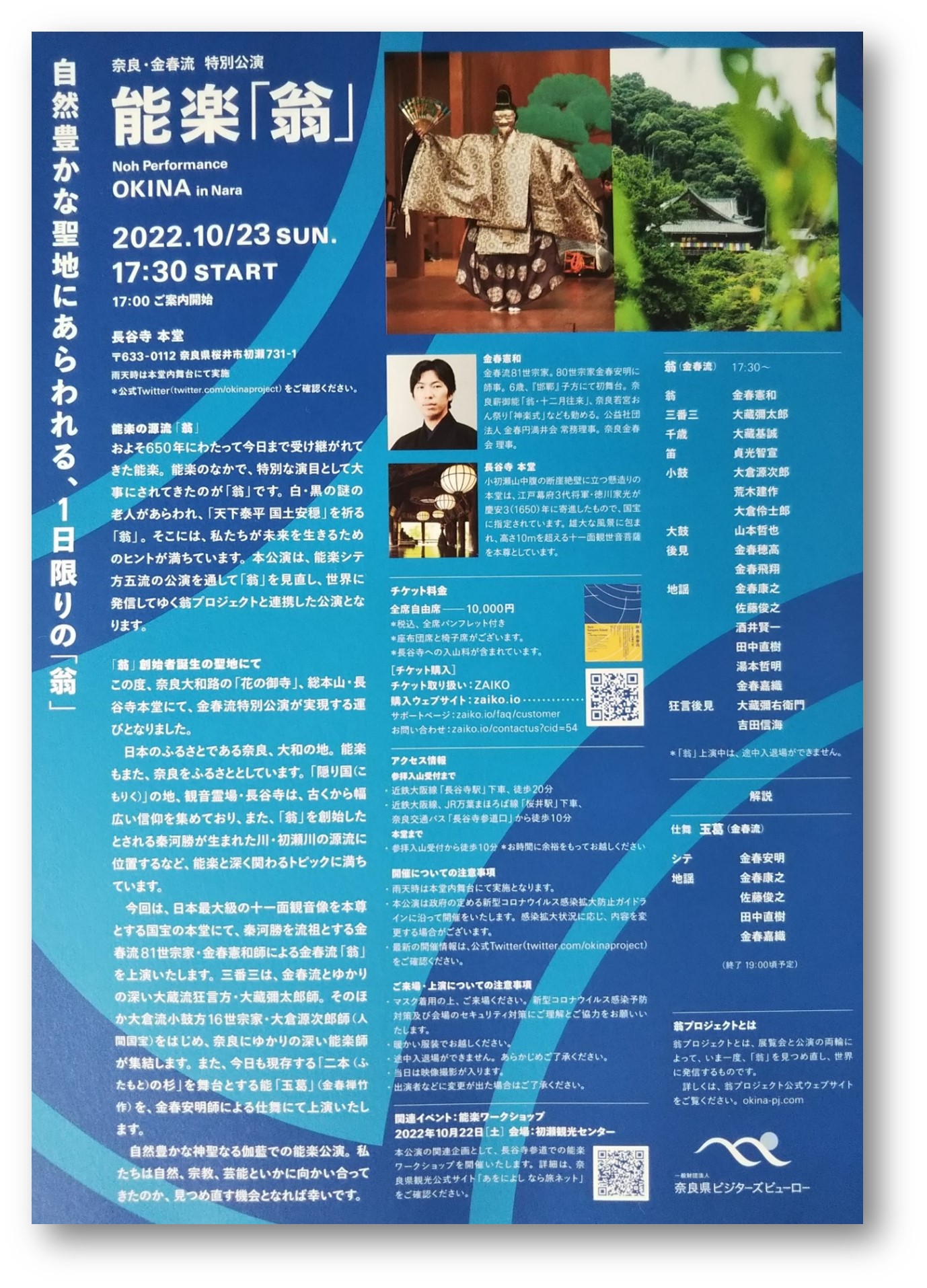

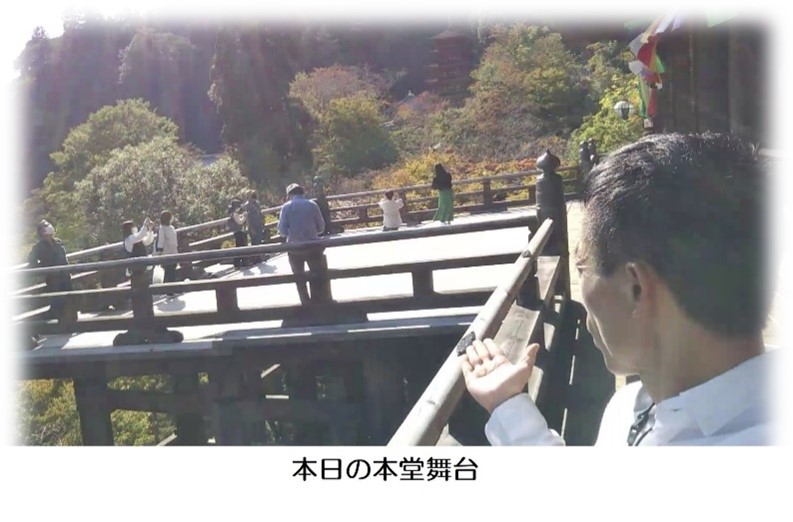

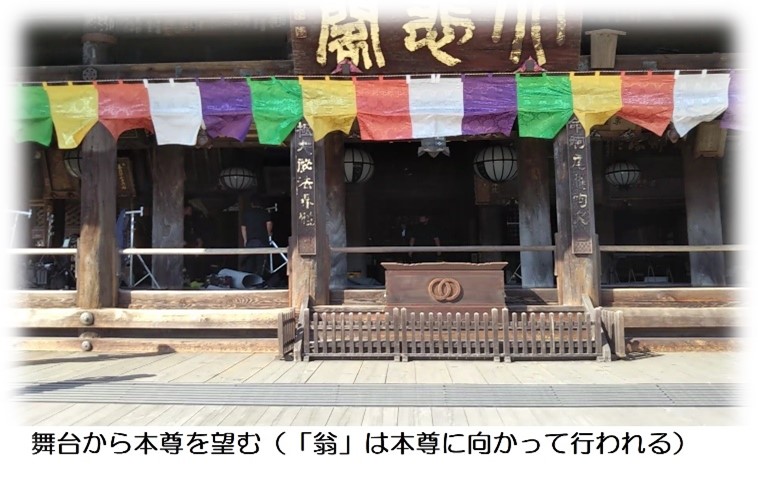

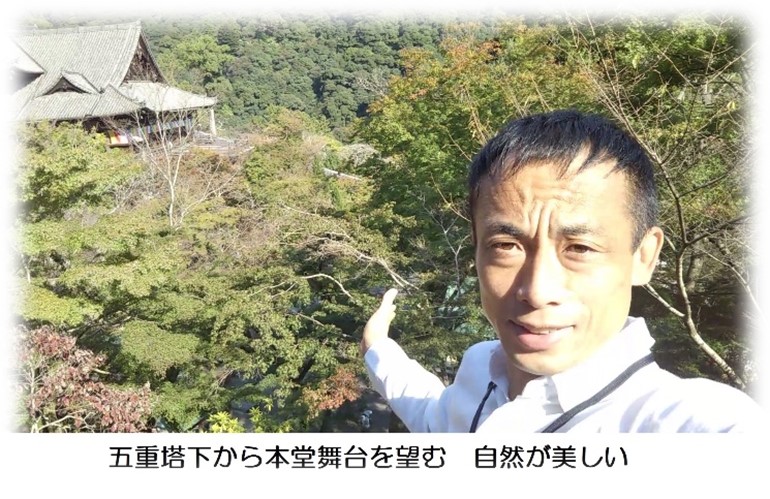

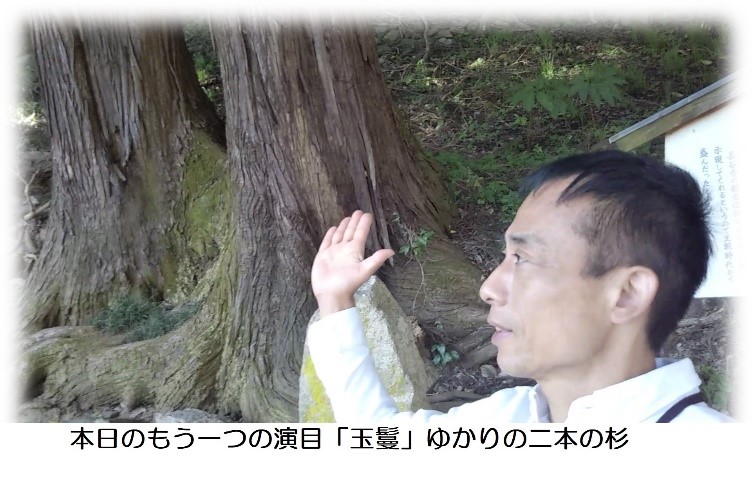

| ○翁プロジェクト 金春流特別公演 長谷寺 ◇能「翁」 金春憲和 ◇仕舞「葛城」金春安明 ☆湯本哲明 能「翁」の地謡。  永い事奈良に住みながら、実は初訪問です。 駅に降り立った時、とても静かで、懐かしさを感じました。 そこから少々歩いて、長谷寺につきますが、晴天にめぐまれ、とても気持ちのいいものでした。 山の中、中腹に建てられており、本当に隔絶されたような山の寺という感じでした。有名な登廊、写真でよく見る本堂の床、そして舞台。その他五重塔など境内も広く、それぞれ山の中にあり、眺めも素晴らしく、とても気持ちのいい散策になります。時間までの間お参りがてら少々廻ってみました。 (動画もご覧ください。)          さて、「翁」ですが、5時半始めということで、しばらくすると周りの山は闇となります。舞台は、本尊十一面観世音菩薩立像に向かって行われ、とても峻厳な雰囲気となります。ましてや「翁」という神聖な儀式の能ですので、なおのこと気持ちが引き締まります。 山の中腹ということで、囃子や謡が遠く木霊し、ここで謡える喜び、ありがたさのようなものを感じました。とても得難い体験でした。どうもありがとうございました。 |

|

| 10月26日(水) | |

| ○能楽キャラバン 奈良三輪山公演 「船弁慶」申し合わせ 甍で行われました。 仕事の都合で、少々遅れました。 働きなので、舞台には出ませんが、しっかり、流れを覚えて、速やかに行えるようにお手伝い出来たら良いと思います。明日のために予習しておきます。 |

|

| 10月27日(木) | |

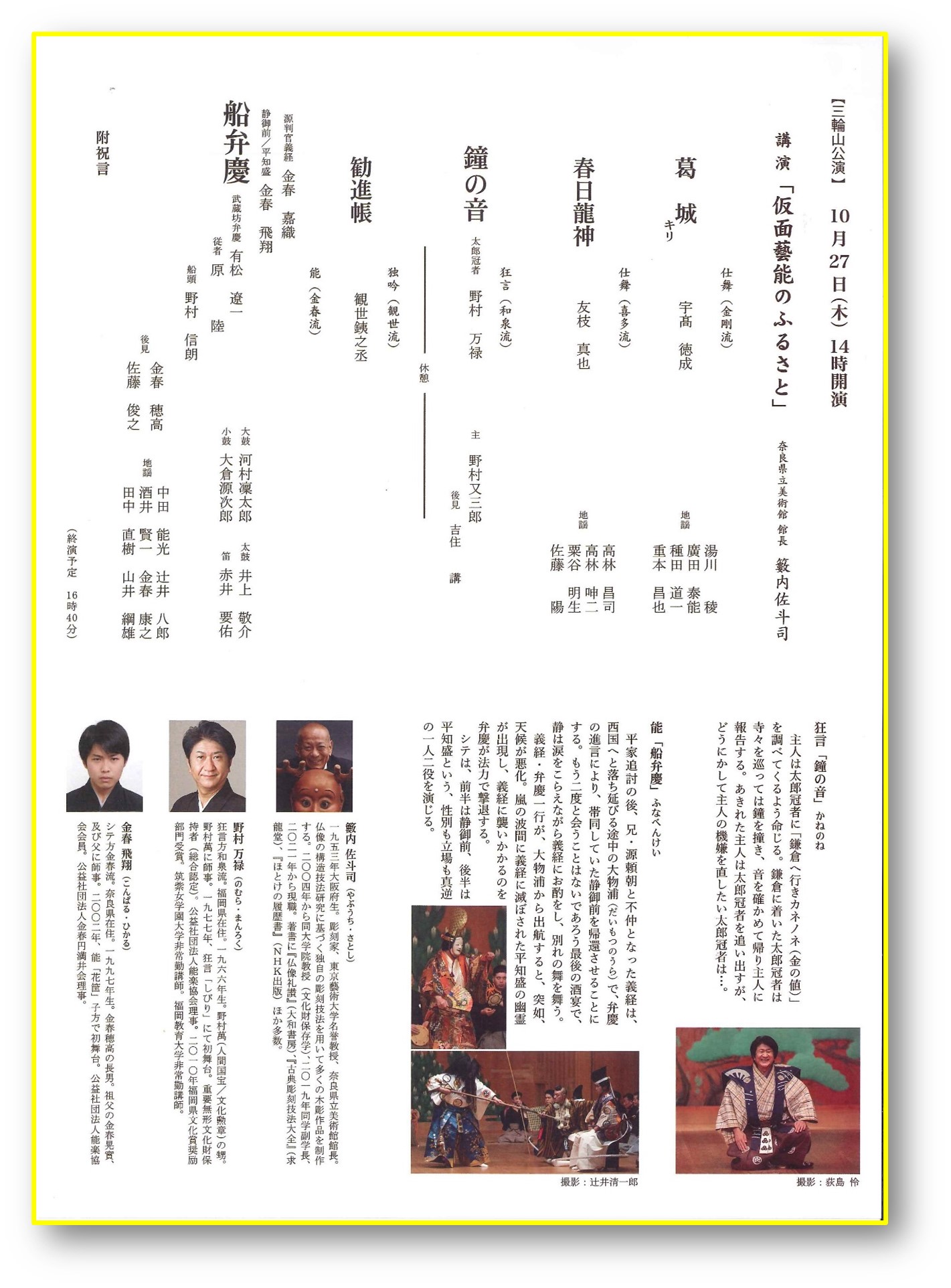

| ○能楽キャラバン 奈良三輪山公演 ◇講演 薮内佐斗司 ◇金剛流仕舞「葛城キリ」宇高徳成 ◇喜多流仕舞「春日龍神」友枝真也 ◇和泉流狂言「鐘の音」野村万禄 ◇独吟 観世流「勧進帳」観世銕之丞 ◇金春流能「船弁慶」金春飛翔 ☆湯本哲明 能「船弁慶」の働キ。  三輪山会館 能楽堂で行われました 。 こちらも、初めて訪れました。 三輪駅のすぐ横(というか後ろ)に建てられています。昔は確か、倉庫のようなものがあった気がします。すぐ横なのですが、駅の出口がそちら側にはなく、反対側におりて、ぐるりと少し離れた、踏切をまわっていかなければならず、10分くらいかかります。 今回は働きなので、舞台に上がれなかったのは残念ですが、それほど大きい舞台ではなく、こじんまりとしたさすがにきれいな舞台でした。 能「船弁慶」ですが、やはりとても見ごたえのあるものですね。前段と後段のコントラストもよく、一曲で二度楽しめるような作品です。特に後段の盛り上がりはゾクゾクさせるものがあります。 「働キ」とは主に楽屋内のお世話全般でありまして、作り物や装束のお手伝い、幕上げ等々すべてのお手伝いをすることになります。気を利かせて、先を読み行動しなくてはいけません。    |

9月

| 9月2日(金) | |

|---|---|

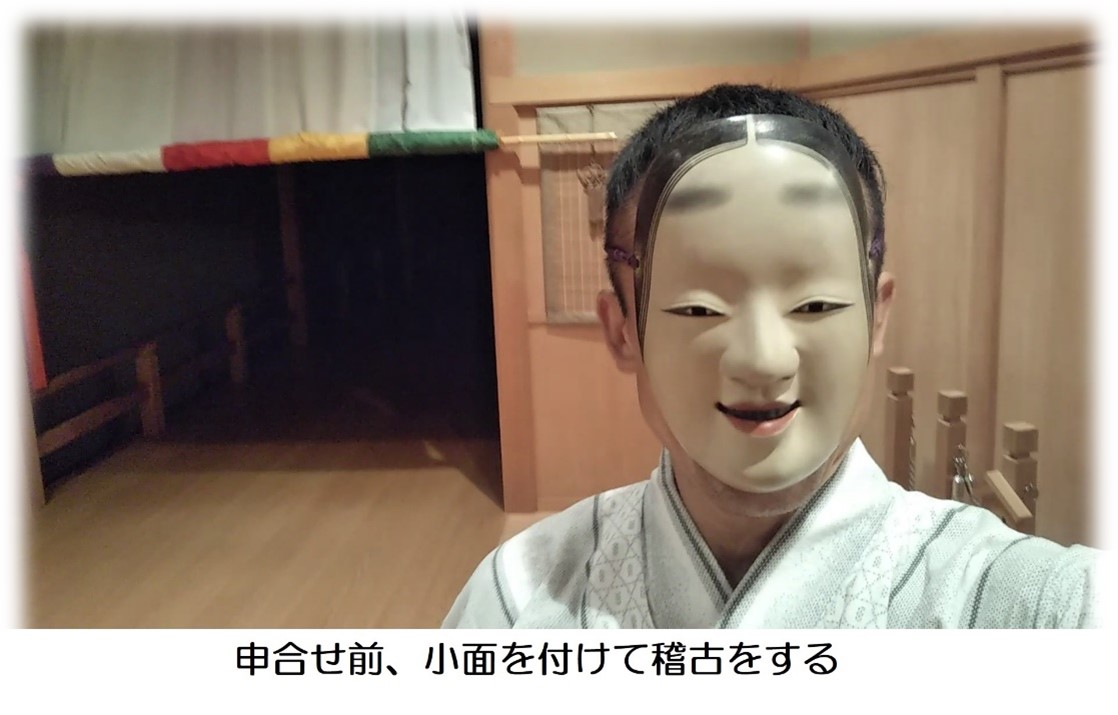

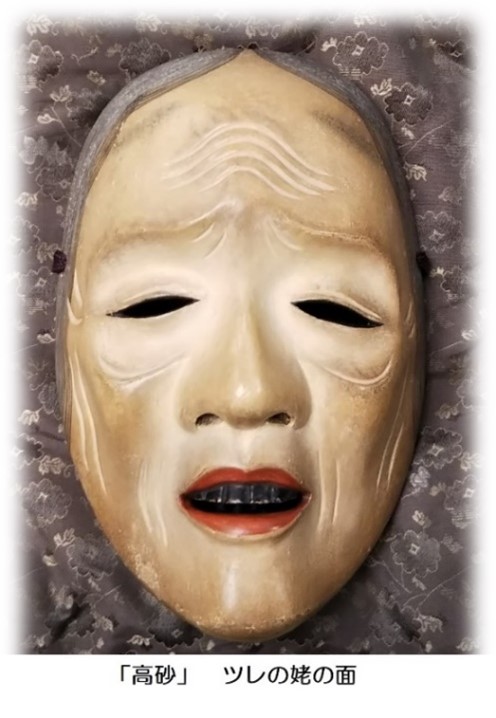

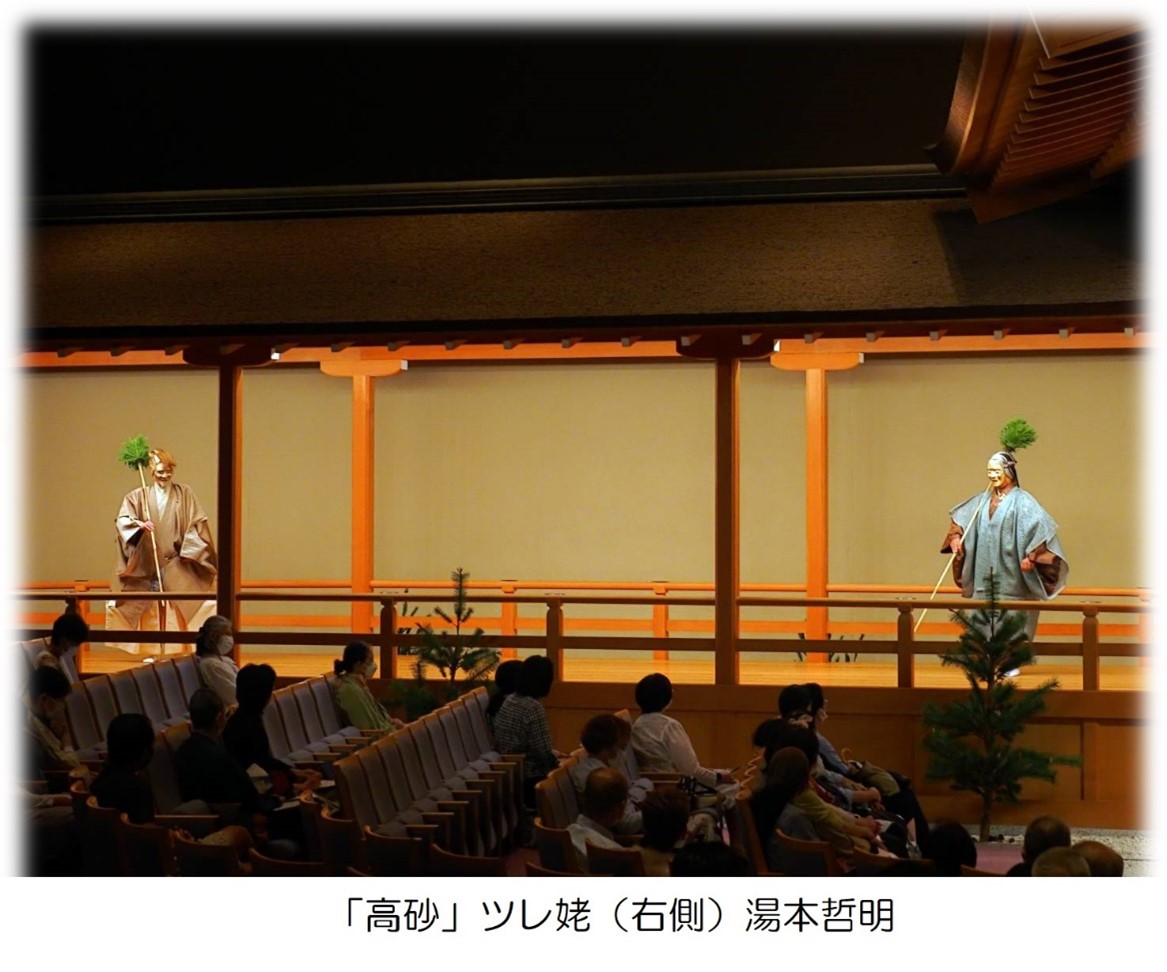

| ○奈良で能を楽しむ会 特別公演 金春流「翁付キ高砂」 申し合わせ 奈良春日国際フォーラム甍でありました。 また、少し早めに入り稽古をしました。やはり、慣れない者にとって、舞台確認は大切です。 小面を付けて、視界の確認や感覚をつかみ、位置取りの確認をしました。 申合せ前で、電気がついていなく、暗いところでしたが、慣れてくると見えるようになりました。 その後、電気がついたところで、申合せ前に、姥の面を付けさせていただき、稽古もできました。 面を付けると、やはり感覚が変わってくるので、思うところに行くことが難しく、何回も稽古をして感覚をつかむ必要があります。 今回は大した型はないのですが、それでも油断はいけません。 明日頑張ります。   |

|

| 9月3日(土) | |

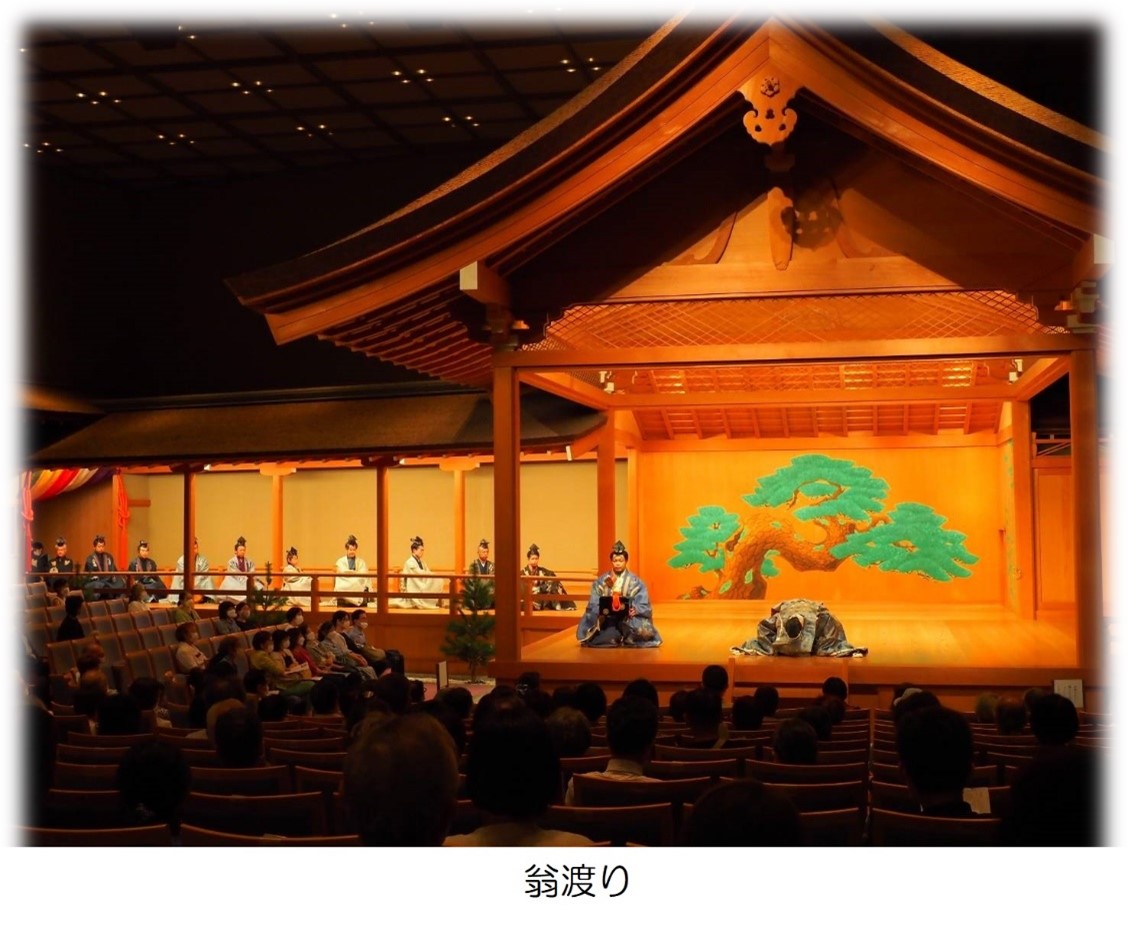

| ○奈良で能を楽しむ会 特別公演 金春流「翁付キ高砂」 ◇金春流「高砂 舞序破急ノ伝」シテ佐藤俊之 ツレ湯本哲明   奈良春日国際フォーラム甍で行われ、盛況のうちに無事終了しました。 佐藤先生、森山さんには大変お世話になりました。貴重な経験をいただき誠に感謝いたします。ありがとうございました。 ◇「翁」 「翁」の峻厳な雰囲気は得も言われぬものがあります。特に、楽屋うち、鏡の間で執り行われる所作、儀式には、特別なものに臨む気持ちを高ぶらせ、神聖な気持ちにさせられます。演者は侍烏帽子に素袍上下の第一礼装。 鏡の間の祭壇に備えた、御神酒をいただき、洗米を含み、粗塩で身を清め、切火を受けて舞台に出ます。 また、舞台も独特の構成を見せ、目を離せません。まず翁渡りに圧倒され、小鼓が三調並び、地謡も正面の鏡板の前に座る姿に特別感が漂います。翁の特殊な謡。千歳の颯爽とした舞。翁の神聖な舞。(舞台上で面をつけ、面をはずすのも他に例のないこと)三番叟の揉ノ段、鈴ノ段ですべてが清められ、「翁」は終わります。 まさに祝福の神聖な舞。むしろ儀式に近い舞と言えるでしょう。     ◇「高砂」ツレ湯本哲明 「翁」が終ると、脇鼓二人が退場し、地謡が常の位置に戻り、そのまま「高砂」に入ります。今回は小書き“舞序破急ノ伝”が付き、神舞が特に緩急が付き、舞も二段目、四段目を抜いた特別な三段構成で見るものを別次元へ誘います。装束も天神の面に、狩衣をエモンにして、特別感を出します。 また、謡も一声切になりまして省略をして、小書きを際立たせます。 ツレは前半のみ出演で、少しの謡と型はほとんどありません。 「翁」が始まる前にもう装束を付けていましたので、長いことじっと待つのはかえって緊張感が増します。ましてや、神聖な「翁」を見ながら待つのはなおのことです。何とか間違わずに、よろめかずに、舞台に傷をつけないようにと祈るばかりでした。 おかげさまで、間違いもなく、終ることができました。ただ、シテとのカケアイ、同吟のところで、謡がよく聞き取れず(鬘を付けると聞こえにくくなるものです)、上手く合わせることが出来なかったところがあり、苦心しました。 翁付き高砂。約2時間40分の長丁場でした。ずっと舞台を勤めた、お囃子の方、地謡の方はとても大変だったと思います。 みなさまのおかげで、とても貴重な体験ができたこと、感謝いたします。どうもありがとうございました。       |

|

| 9月9日(金) | |

| ○田原本の能 申し合わせ 田原本の能「葛城」の申し合わせが穂高先生宅の舞台でありました。 今年の薪御能で地謡をさせていただきましたので、覚えなおすのは少し助かりました。 しかし、覚えたつもりでも出てこないところがあり、当日はしっかり集中しないといけないと思いました。特に、秋は催しが多く、たくさんの曲を 覚えなければいけませんので、苦労いたします。 |

|

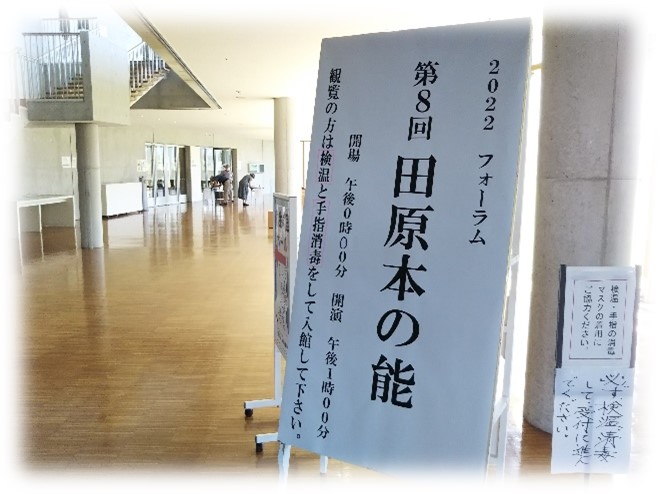

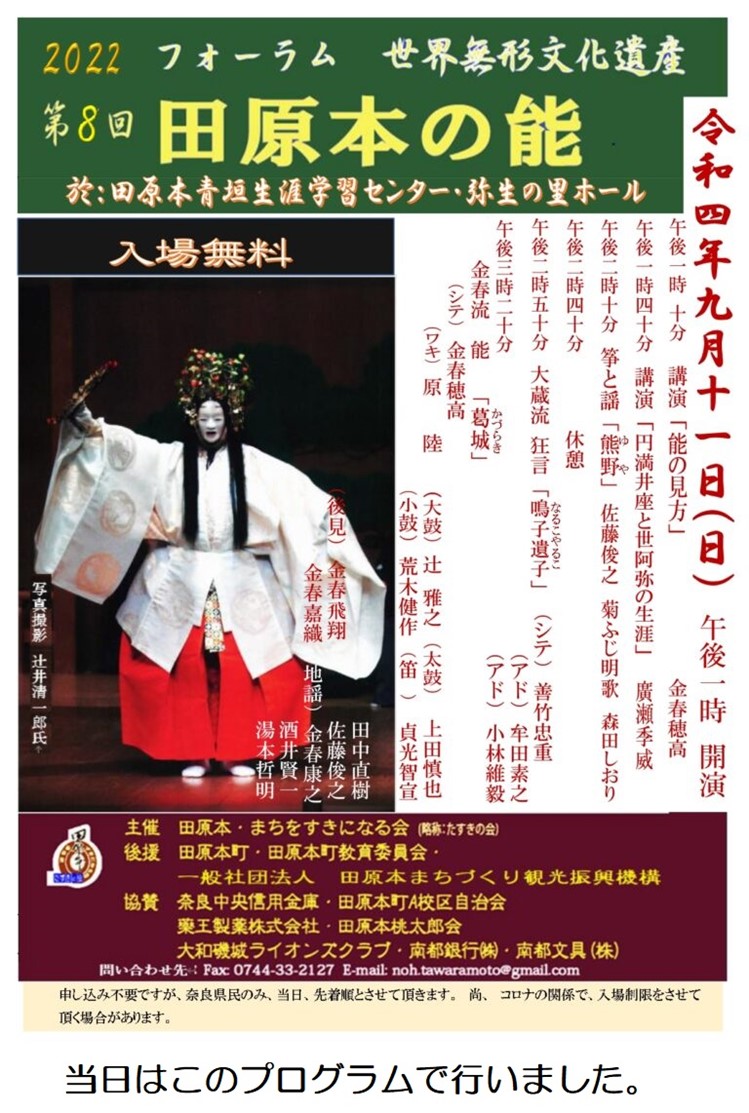

| 9月11日(日) | |

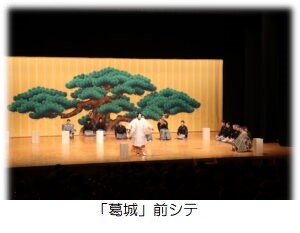

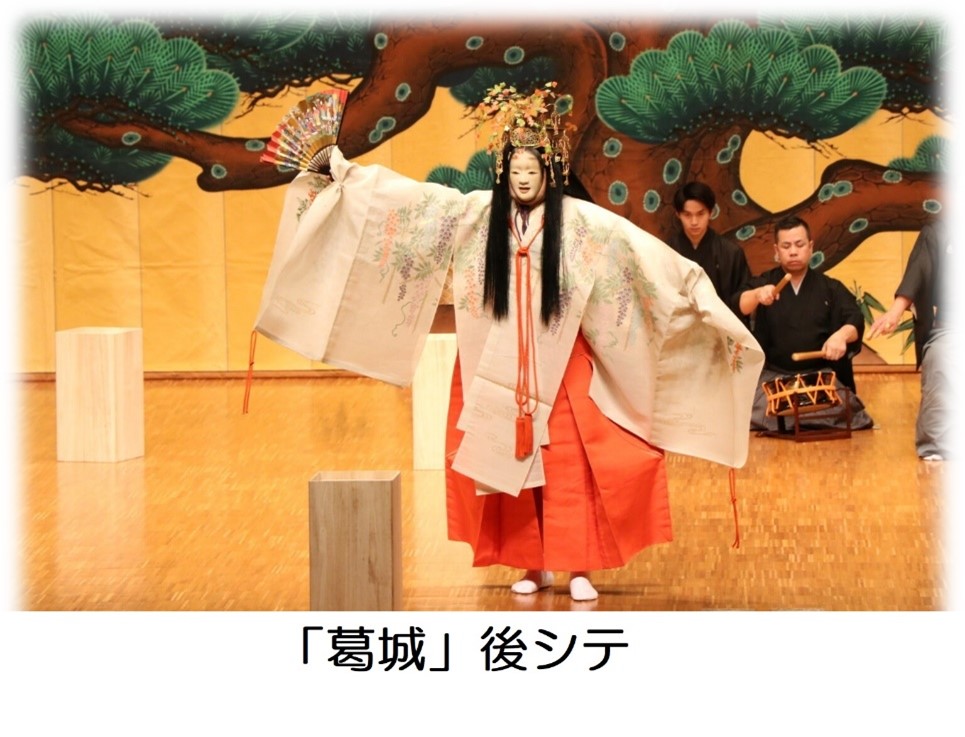

| ○田原本の能 講演「能の見方」金春穂高 「円満井座と世阿弥の生涯」廣瀬季威 筝と謡「熊野」佐藤俊之、菊ふじ明歌、森田しおり 狂言「鳴子遣子」善竹忠重他 能「葛城」 金春穂高 他 ◇湯本哲明 「葛城」地謡 当日は声がうまく出ずに、合わせるのに苦労いたしました。やはり毎日の稽古を怠ってはいけませんね。地謡は、いつも音を合わせるのに苦労します。地頭の声をしっかり聴いて、合わせなければいけません。 しかし、「葛城」は美しい能だと思います。特に前シテの姿がよい。 雪を冠った笠、芝(負い芝にも)、杖、白の水衣(または練)で橋掛かりを出てくる姿は風情があり、一気に引き込まれます。雪に包まれた庵にて、旅人とのやり取りも情景が浮かぶようで趣があります。となるとこれは、雪の能。雪あっての能。雪の効果が大いにこの能を引き立てていると思います。そして後シテの美しい舞も雪の背景が効果を高めています。       |

|

| 9月15日(木) | |

| ○大阪能楽養成会研究発表会 下申し合わせ 大槻能楽堂で申し合わせがありました。 能「野守」の地謡を担当いたします。 この曲も昨年12月に能楽キャラバンで地謡を勤めましたので、スラスラと覚えることが出来ました。 |

|

| 9月20日(火) | |

| ○椿井小学校子ども能楽教室 三ヵ月ぶりに椿井小学校で子ども能楽教室を行いました。 子どもたちが忘れずに来てくれたことには感心いたしました。しかも、ちゃんと、扇や足袋も持参してくれる子もいます。こちらもやる気が出るというものです。 今日は、「東北キリ」の舞を少しと、謡を半分くらい行いました。 「東北キリ」は、簡略した最後の部分を舞ってもらおうと思います。 扇の持ち方、開き方のおさらいから、立居、正先へ出て指シヒラキ、指廻シまでを稽古しました。一つ一つ止めて丁寧に教えるとしっかり覚えてくれます。しかし、チョット辛そうではありました。ゆっくり動き、止まっていることは、なかなか体力がいるものです。 謡も半分くらいまではうたいました。が、これで覚えられるわけもないので、これも繰り返し稽古のほかありません。短い時間でどう仕上げるか難しいものです。 みんな、とてもしっかり取り組んでくれるのでうれしいです。頑張っていきましょう。       |

|

| 9月25日(日) | |

| ○西御門金春会例会 仕舞「春栄」湯本哲明 西御門金春会例会が穂高先生宅の舞台でありました。 今回はいろいろ催し物が立て込んでいますので、まだ舞ったことのない曲で、短いものを選びました(ちょっと遠い曲ですが)。また、速く力強いものも久しぶりで、勉強になりました。 強い、速い曲。静かなゆっくりした曲。(他にもいろいろな曲がありますが特に) どちらも日々稽古が必要だと思います。 |

|

| 9月27日(火) | |

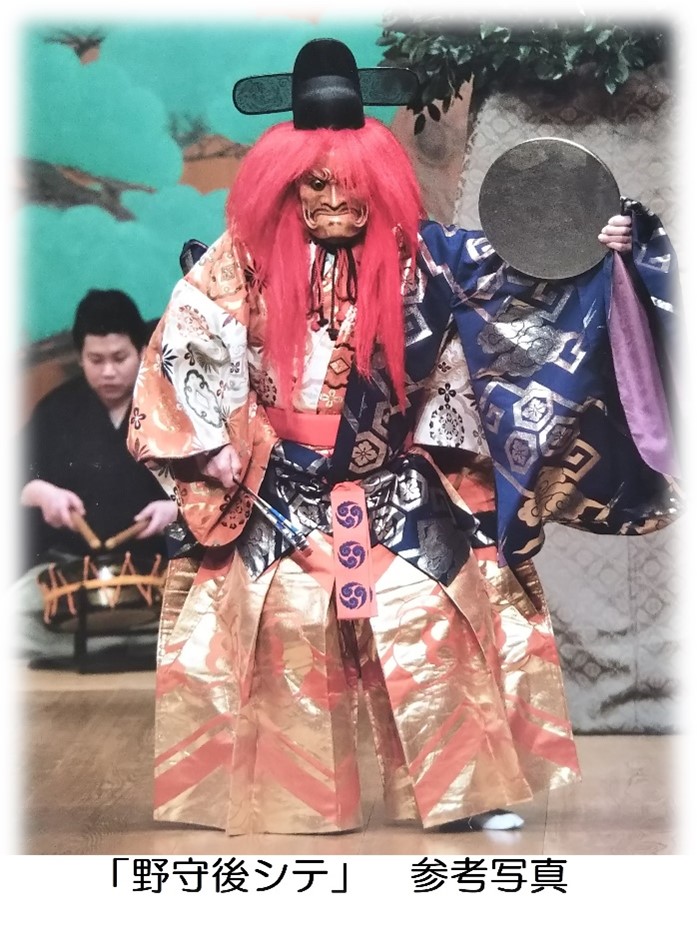

| ○大阪能楽養成会研究発表会 ◇能「野守」金春飛翔 他仕舞、小舞、独調、舞囃子 ◇湯本哲明 「野守」地謡 大槻能楽堂で行われました。 「野守」は今回も塚の作り物は出さずに、鏡の間を塚と見立てての演出でした。 後シテは鏡を左手に持って舞うのですが、次第に重荷になりなかなか大変だそうです。 地謡は何ヶ所か、節を勘違いしていまして、冷や汗ものでした。一人ではなくてよかったです。謡の怖いところですね。拍子も大切ですが、節も今一度確認が必要です。   |

8月

| 8月10日(水) ○大阪薪能 申し合わせ 大槻能楽堂で申し合わせがありました。 半能「難波」のツレ木花咲耶姫を勤めます。 本番を明日に控え、本舞台で、まずは、申合せ前に、面を付けずに一度舞ってみて、舞台を確認しました。これはとても参考になりました。 申し合わせは、面と長絹を付けていただき、稽古いたしました。 先生からもこれと言って直しもなく、難なくできたと思います。 とにかく、ふらつかないことを何より心がけたいところです。日ごろから面を付けて稽古をかさねましたので、だいぶ慣れましたが油断は禁物です。            8月11日(木) ○大阪薪能 第一日 昼の部 ◇金春流 半能「難波」シテ金春穂高 ツレ湯本哲明 今年はコロナの関係により大槻能楽堂で行われました。 少し早い時間に入り、今一度面を付けて、一通り稽古いたしました。 野外の舞台ではなくて助かりました。 何度も稽古したおかげか、本番は思ったよりも落ち着いて、しっかり位置も把握しつつ舞うことができました。ただ、少し速く舞いすぎたところも何か所かありました。また、舞台に入る際太鼓の方に当たってしまったこと、舞の途中でおワキの方に当ててしまったことが反省として挙げられます。申し訳ありませんでした。 他に、曲が終り立って帰る時に足がうまく運べず、ぎこちない歩みなってしまったことが悔やまれるところでもあります。想定はしていたのですがうまくいきませんでした。 あと、細かいところでいろいろ苦労がありましたが、(舞衣の袖の持ち方、扇の持ち方、袖を巻くところ、返すところ、等々)しかし、大きな傷もなく舞い終えたことは何よりだったと思います。 ありがとうございました。  |

|---|

7月

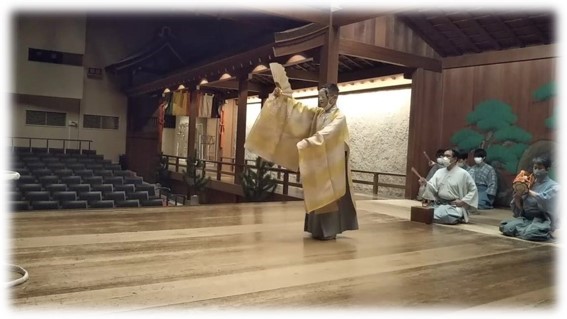

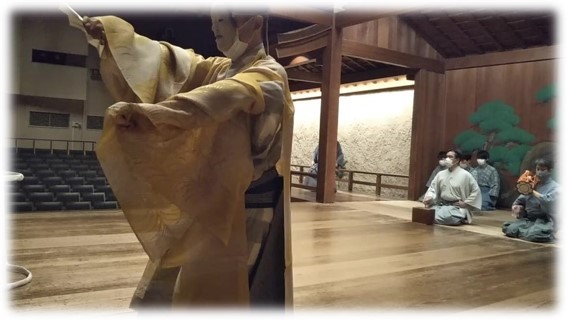

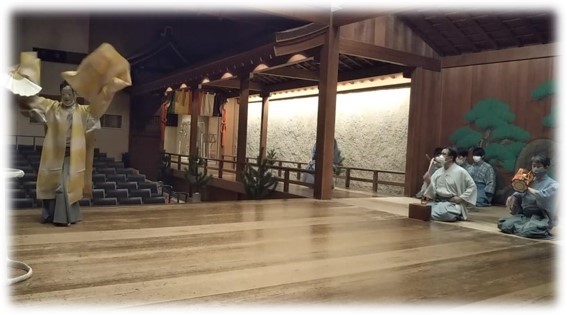

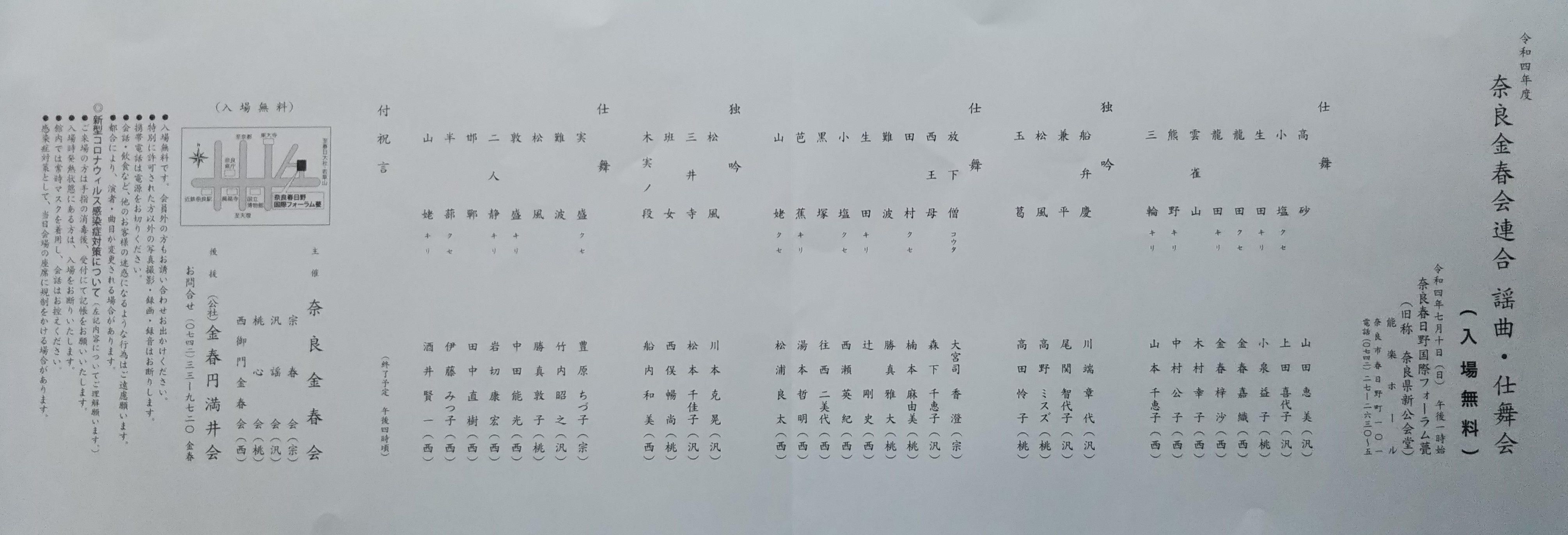

| 7月5日(火) ○大阪市北区学校公演 半能「高砂」金春穂高 狂言「柿山伏」 ◇湯本哲明 地謡 大槻能楽堂にて開催いたしました。 実に2回延期、予定より一年以上を経ての開催となりました。 午前と午後の2回公演で、私たちは午後の部に出勤いたしました。 小学生4.5.6年生を対象に、1時間という短い枠で、 1. 早笛実演 2. 能の解説 3. お囃子解説 4. 狂言解説 5. 狂言「柿山伏」 6. 「高砂」解説 7. 半能「高砂」 を行いました。 日常では体験できないことで、良い体験ができたのではないかと思います。子どもたちの心にも何かが残ってくれることでしょう。 学校としてこのような企画をしていただけることはとてもうれしく思います。ありがとうございました。 7月10日(日) ○奈良金春連合 謡曲・仕舞会 仕舞「芭蕉キリ」湯本哲明 奈良春日国際フォーラム甍にて行われました。 少し早めに入り、大阪薪能で舞う「難波」のツレを、面を付けて稽古してみました。 やはり面を付けると視野が極端に狭くなり、大変です。まずよろめいてしまう。 どの位置にいるのか、どちらを向いているのかわからなくなる等々様々な課題が出てきます。これを機に時々面を付けて舞う稽古も必要だ と思いました。 さて、芭蕉キリですが、まずまずといったところでしょうか。後半が少々サラリめすぎたかもしれません。 中年の女性らしい、もう少し落ち着いたしっとり感のようなものを出せたらいいと思いますが、さすが三番目物は難しいです。 意外と忙しいところもある舞ですがそれを見せないように舞うのが技量のいるところです。 「難波」ツレ(木花咲耶姫)稽古          |

|---|

6月

| 6月17日(金) ○奈良金春会申し合わせ 奈良春日国際フォーラム甍で申し合わせがありました。 今回は、能「二人静」の後見。能「熊坂」の地謡。他仕舞の地謡を担当いたします。 なかでも、「二人静」の後見はなかなか大変です。ツレが舞台上(後見座)で装束を変えます。見えないように唐織を持って隠す手もいり、計4名の後見が必用になります。慌てず円滑に進むようにこれにも稽古が必要です。 6月19日(日) ○奈良金春会 能「二人静」金春穂高、金春飛翔 「熊坂」金春憲和 他仕舞、狂言 奈良春日国際フォーラム甍で今年二回目の奈良金春会がありました。 ◇湯本哲明 仕舞「兼平」「千手」「山姥キリ」の地謡 「兼平」で一ヶ所謡が出てこないところがあり、自分でもなぜという感じでした。しっかり覚え、舞も復習しておいたのですが・・・。でも時々そんなときがあります。 ◇湯本哲明 能「二人静」後見 装束は全てできるように予習しておきました。 物着も滞りなくきれいに行えてホッとしています。ただ一つ、大口の後、腰帯を付けるのを忘れ、長絹を付けようとし、忍先生に注意され事なきを得ました。腰帯のことは最初頭になかったので当日言われて気を付けようと思っていたのですが、いざとなると消えてしまいました。 開演前に、一度物着の稽古をしていただいたのですが、それがとてもよかったと思います。実地にやらないとわからないものがあります。後見は意外と正座時間が長く、しかも正面を向いていますのでつらいところでもあります。 しかし、「二人静」の相舞は見とれてしまうものがあります。全く同じ装束で、舞の途中立ち位置が入れ替わったりするので、もうどちらが霊なのか菜摘女なのかわからなくなるくらいです。キリの舞で、二人が左右に分かれて膝をつくところは、霊が女から離れる感じがして、良い演出だなと思いました。 ◇湯本哲明 能「熊坂」地謡 宗家が新型コロナの濃厚接触者となり、急遽安明先生がシテを勤めることになりました。 地謡はこれといった間違いもなく、良かったと思います。 なんとなく長い一日でした。 6月26日(日) ○西御門金春会例会 仕舞「兼平」湯本哲明 他仕舞 金春穂高宅舞台で今年三回目の例会がありました。 今回は私用で参加することができませんでした。 6月28日(火) ○椿井小学校 放課後子ども能楽教室 椿井小学校にて第一回目の放課後子ども能楽教室がありました。 コロナも落ち着いてきましたので、開催の運びとなりました。感謝いたします。 今年の参加者は8名です 。 まず、能とは何かという簡単な説明。 そのあと、扇の扱い、立居、歩みなど基本的な所作を行い。指シヒラキの型まで進みました。 今年の仕舞は「東北キリ」を選びました 。 謡は「東北キリ」の一句のみ、「これまでなりや、花は根に」を稽古しました。 次回は9月20日(火)と三ヵ月ほど空きますので、また、YouTubeに動画をあげておきますので、見ながら各自お稽古してほしいと思います。 |

|---|

5月

| 5月17日(火) ○横浜市立美しが丘中学校能楽鑑賞会 申し合わせ 半能「高砂」金春飛翔 旅行会社の手違いで、なんと今日が本番でした。 今朝連絡がありましたが、今日は、仕事があり、とても間に合いそうにありませんでしたので、私はお手伝いをお断りするより仕方ありませんでした。 会の方は間に合った先生方で何とか行えたようでした。 |

|

|---|---|

| 5月18日(水) ○横浜市立美しが丘中学校能楽鑑賞会 半能「高砂」金春飛翔 おかげで暇な一日となりました。 |

|

| 5月19日(木) ○薪御能申し合わせ 薪御能の申し合わせが穂高先生宅の舞台でありました。 「翁 十二月往来 父ノ尉 延命冠者」の地謡、「葛城」の地謡を勤めさせていただきます。 |

|

| 5月20日(金) ○薪御能咒師走ノ儀 金春憲和 高橋忍 佐藤俊之 金春流能「翁 十二月往来父ノ尉延命冠者」 ◇湯本哲明 地謡 春日大社舞殿で行われました。 浄衣という白の装束に身を包んだ翁が三人出で、天下泰平、国土安穏を祈願する謡、舞を舞う儀式で、薪能が始まります。 シテ以外も素襖に侍烏帽子という第一礼装の出で立ち。厳かな緊張感をもって勤めさせていただきました。 実に3年ぶり。開催できたことに感謝いたします。 当日は修学旅行、遠足など奈良公園はたくさんの人出でした。 ○薪御能南大門ノ儀 金春流能「葛城」 金春安明 ◇湯本哲明 地謡 興福寺南大門般若ノ芝で行われました。 初番、火入れ前に行われます。 ちょうど夕刻。5月の緑、さわやかな風、暮れ行く景色の中での演能は誠に風情があり、野外ならではの醍醐味ではないでしょうか。 |

|

| 5月21日(土) ○薪御能御社上ノ儀 金春流能「野守」 金春穂高 ◇湯本哲明 後見 春日大社直会殿で行われました。 本年は若宮神社が修繕工事のため、場所をあらためて行いました。 とはいえ、左右逆に舞う演出は変わらず、戸惑うことが多くあります。 それにしても、後見に座りながら、穂高先生が逆に舞われる姿を見ていましたが、見事に工夫されている姿には舌を巻きました。 その他役の配置も逆になります。 今回も、塚は出さず、鏡の間を塚と見立ての演出となりました。 |

|

| 5月22日(日) ○西御門金春会例会 本年例会2回目が穂高先生宅の舞台でありました。 ◇仕舞「芭蕉クセ」湯本哲明 連日で少々練習不足と疲労がありましたが、無事舞い終えました。 中年女性の寂びた舞。これと言って難しい型や見せ所もない静かな舞で、まさに、演者の力量によって見せるような舞です。見る者にとっても心なければ退屈なだけでしょう。高度な曲です。 |

|

| 5月24日(火) ○大阪金春会申し合わせ 申し合わせが穂高先生宅の舞台でありました。 当日は、舞囃子「唐船」、能「西行桜」の地謡を勤める予定です。 「唐船」の地謡がなかなかすらすら出てこず、少々不安です。 |

|

| 5月25日(水) ○大阪金春会 能「西行桜」髙橋忍 舞囃子「唐船」金春穂高 「玉鬘」金春康之 他狂言 ◇舞囃子「唐船」地謡 湯本哲明 やはり一ヶ所間違えて謡ってしまいました。地頭に助けられましたが、冷や汗ものでした。後で謝りましたら、気が付かなかったとのことで 大きな傷にならず何よりでした。小さな間違いが皆さんに迷惑をかけることになります。本番の舞台は怖いものです。 ◇能「西行桜」地謡 湯本哲明 中入りがないのですが、結局一時間半近くかかったようです。足が痛かったです。 初同が全然集中できず、散々でした。これではいかんと、ニノ同以降は集中して、まずまずの出来ではなかったかと思います。 シテは、能の半分を、塚の内で床几のかかったままで物語が進み、立ち出でてからは最後まで舞いっぱなしです。クセ、序の舞、キリと老体ものなりの舞は体力のいるところです。 ずっと床几のかかっているのも、実はなかなか大変なのです。床几はけして座り心地の良いものではありません。 しかし、この「西行桜」見ていてなかなかいいものだと思いました。構成も常とは違い。すっきりしているし、桜の花やかさと、老体の寂びた感じが難とも味があっていいと思いました。 |

|

| 5月29日(日) ○第二百二十四世別当 橋村公英大僧正晋山式 申し合わせ 半能「石橋」金春穂高 金春飛翔 申し合わせが穂高先生宅の舞台でありました。 当日は地謡を担当いたします。 短いので覚えるのは楽でした。 |

|

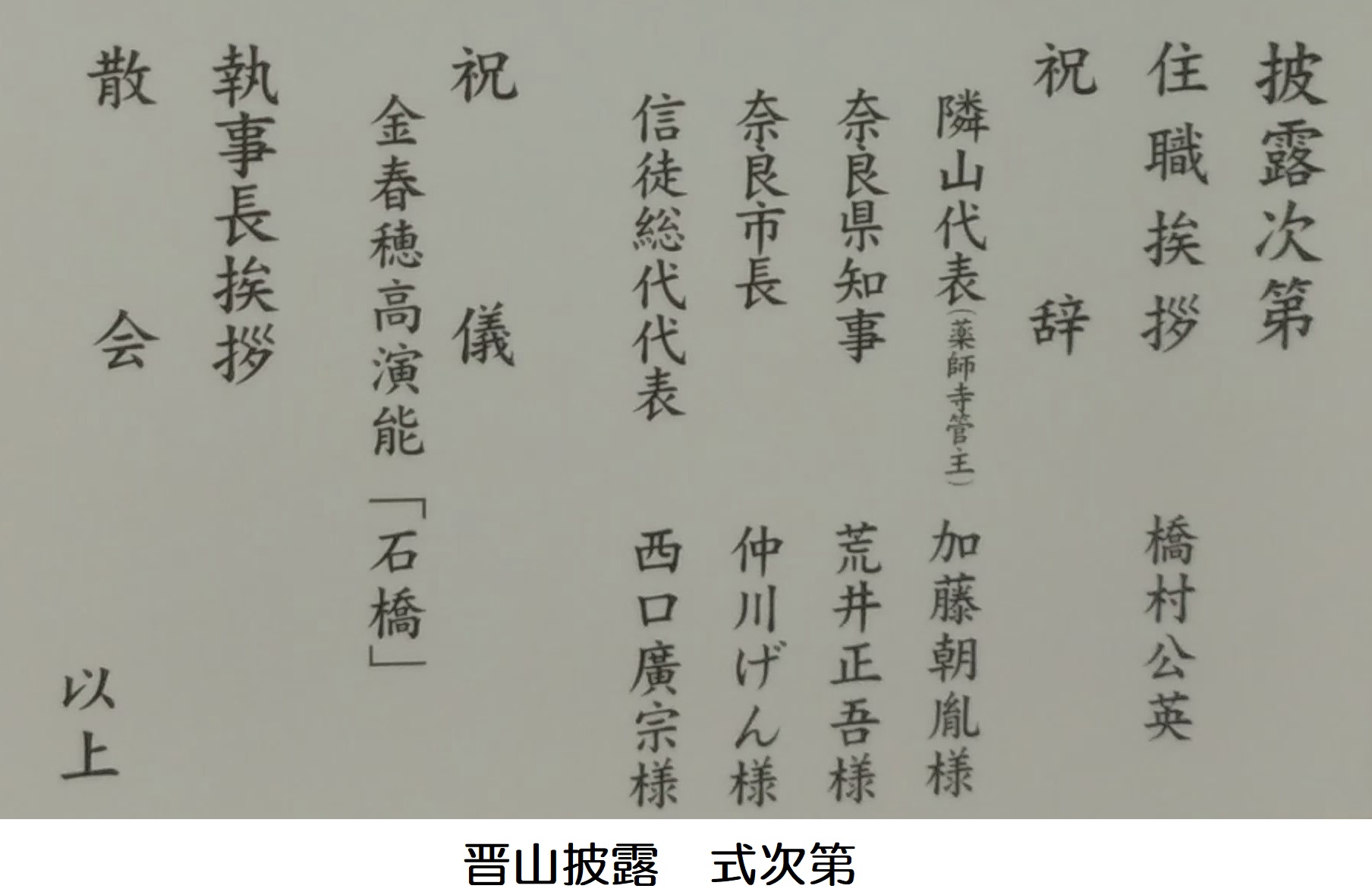

| 5月30日(月) ○第二百二十四世別当 橋村公英大僧正晋山式 披露 半能「石橋」金春穂高 金春飛翔 この度は誠に祝着に存じます。 このような舞台に参加できることは誠に光栄でした。 ありがとうございました。 ◇半能「石橋」地謡 湯本哲明 久しぶりに東大寺を訪れました。 やはり、大きいです。敷地も建物も、改めて思いました。 修学旅行生もたくさん来ています。 晋山式中でも一般の参拝はできていました。 式は仮設の大きなテントで行われました。 横に長い舞台なので、お囃子、地謡も両脇にハの字型に分かれた構成をとりました。裃着用です。 赤と白の連獅が牡丹の花の下、勇壮に舞う姿はいかにも祝言にふさわしいものだと思います。     |

4月

| はじまりの地~奈良で楽しむ能の宴 YouTube配信 「羽衣 替ノ型」 ULR https://www.youtube.com/watch?v=ZVsQ17jFCZM&t=4060s ube ■会場:奈良春日野国際フォーラム甍~I・RA・KA~ 能楽ホール ■プログラム 00:00 タイトル 00:26 芸能発祥の地・奈良について / 金春 穂高 09:43 「羽衣」について / 金春 飛翔 19:01 能楽囃子の解説と実演 / 大倉 源次郎 ほか 42:07 能「羽衣 替ノ方」 ■出演者 シテ 金春 穂高 ワキ 原 大 笛:赤井 啓三 小鼓:大倉 源次郎 大鼓:上野 義雄 太鼓:上田 悟 地謡 金春 康之 佐藤 俊之 金春 飛翔 吉川 恵宥 中田 能光 田中 直樹 後見 酒井 賢一 湯本 哲明 ☆後見 湯本哲明 1:04:20~ 切戸より出る 1:06:40~ 物着 1:33:45~ 切戸より帰る ☆HPのYouTube覧からもご覧いただけます。 |

|

|---|---|

| 4月22日(日) ○奈良金春会演能会申し合わせ 奈良金春会演能会の申し合わせが甍の能楽ホールでありました。 仕舞「田村キリ」を舞う予定です。勝ち修羅三番の一つ。とてもかっこいい仕舞で、途中強く進めるところがあり、その変化も見せ所になります。 能「西王母」の地謡、他仕舞の地謡を勤める予定です。 |

|

| 4月24日(日) ○奈良金春会演能会 奈良金春会演能会が甍の能楽ホールでありました。 当日はあいにくの小雨模様。しかし緑が綺麗な季節です。 ◇仕舞「田村キリ」湯本哲明 初番でした。 特に緊張というのはありませんでしたが、前日まで型の見直しをしていまして、まだまだ途上という感じで舞いました。なるほど、舞っても舞っても満足するものではなく、いろいろ不満や手直しが出てくるもので、芸能とはキリのないものだと思わされます。 出来はともかく、粗相なく舞えてホッとしています。 ◇能「西王母」 湯本哲明 地謡 地謡は初めてでした。多々ミスがあり申し訳なく思います。 とても美しくめでたい能で、作り物や登場人物も多く、見て楽しめる曲です。後シテの装束も女姿で太刀をはぐのも珍しいと思います。 若手の方が多く出演されまして、少々お見苦しいところもあったかと思いますが、これも試練の一つで皆さんが通る道かと思います。本当に座っているのも大変で、座る稽古も必要なのです。 ◇能「通小町」 湯本哲明 楽屋働キ ツレがなかなかの大役です。また、シテの出のカズキを冠って腰をかがめての謡は難しいうえに、大変しんどいようです。それ以外は舞って面白い能だと穂高先生はおっしゃっていました。 中入りがないので、装束附けは一回で済みますので気が楽です。 |

|

| 4月24日(日) ○奈良金春会演能会 奈良金春会演能会が甍の能楽ホールでありました。 当日はあいにくの小雨模様。しかし緑が綺麗な季節です。  ◇仕舞「田村キリ」湯本哲明 初番でした。 特に緊張というのはありませんでしたが、前日まで型の見直しをしていまして、まだまだ途上という感じで舞いました。なるほど、舞っても舞っても満足するものではなく、いろいろ不満や手直しが出てくるもので、芸能とはキリのないものだと思わされます。 出来はともかく、粗相なく舞えてホッとしています。 ◇能「西王母」 湯本哲明 地謡 地謡は初めてでした。多々ミスがあり申し訳なく思います。 とても美しくめでたい能で、作り物や登場人物も多く、見て楽しめる曲です。後シテの装束も女姿で太刀をはぐのも珍しいと思います。 若手の方が多く出演されまして、少々お見苦しいところもあったかと思いますが、これも試練の一つで皆さんが通る道かと思います。本当に座っているのも大変で、座る稽古も必要なのです。 ◇能「通小町」 湯本哲明 楽屋働キツレがなかなかの大役です。 また、シテの出のカズキを冠って腰をかがめての謡は難しいうえに、大変しんどいようです。それ以外は舞って面白い能だと穂高先生はおっしゃっていました。 中入りがないので、装束附けは一回で済みますので気が楽です。 |

3月

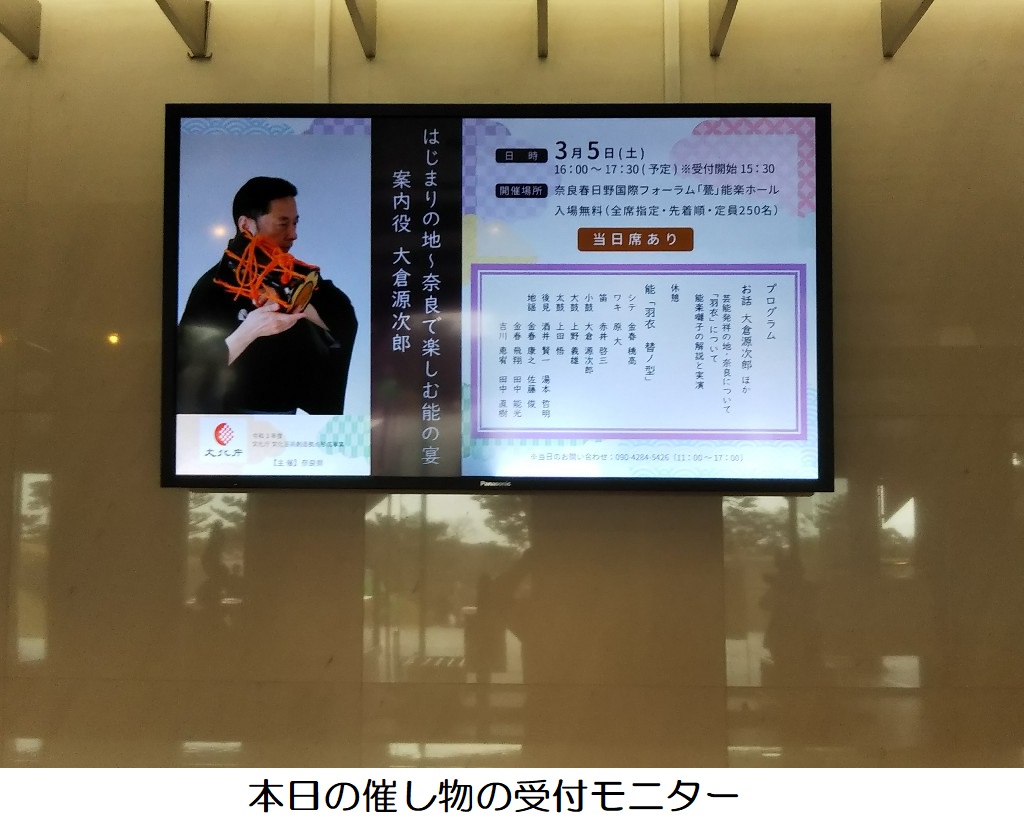

| 3月2日(水) ○はじまりの地~奈良で楽しむ能の宴 案内役 大倉源次郎 能「羽衣 替ノ型」申し合わせ 「羽衣 替ノ型」申し合わせが、穂高先生宅の舞台でありました。 当日は後見を担当いたしますが、今日は仕事の都合で参加できませんでした。 しっかり予習しておきたいと思います。 3月5日(土) ○はじまりの地~奈良で楽しむ能の宴 案内役 大倉源次郎 能「羽衣 替ノ型」 金春穂高 「羽衣 替ノ型」の演能が甍の能楽ホールでありました。 とても暖かい日で、行きがけに梅を見に行きました。 今回は無事開催出来ました。 後見として、装束附、物着等を担当いたしました。 物着は舞台上で装束をつけるので、素早く無駄なくきれいにつける必要があり、気を遣うところです。しっかり手順を頭に入れておかないといけません。今回は長絹を附けるだけでしたが、滞りなく行えてホッとしています。 「羽衣」は何回か後見をさせていただいていますし、1月にも公演があったばかりですので大体わかっていましたが、それでも新たに知ることがいろいろとありました。また、今回「替ノ型」という小書がつき特殊演出となり、天冠は月の輪の代わりに牡丹の花を挿します。最後は幕に舞込みとなり、その受け方も学びました。幕が下りてもシテは謡が終るまで、型を崩しません。     |

|

|---|---|

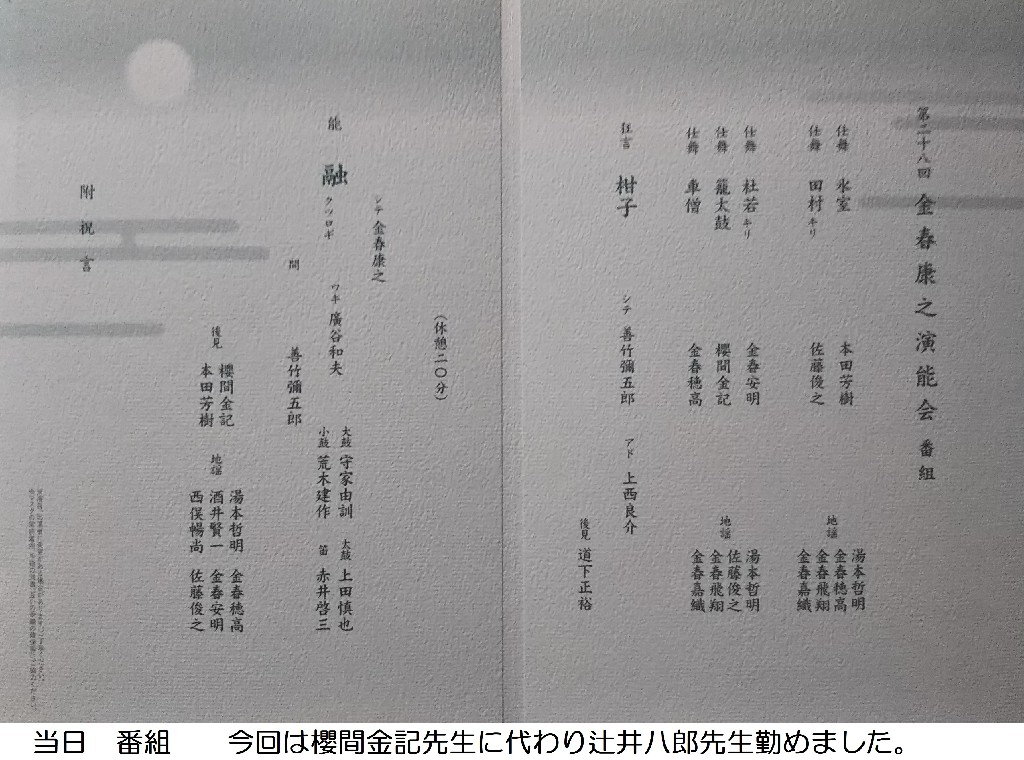

| 3月18日(金) ○金春康之演能会申し合わせ 金春康之演能会の申し合わせが甍の能楽ホールでありました。 仕舞の地謡、能「融クツロギ」の地謡を勤める予定です。 クツロギの小書は早舞の中に橋掛かりへゆく型がはさまれますが、謡には変化はありません。 以前康之先生が遊曲、クツロギと言う小書で舞われた融を見、それがとても印象に残っていて、今回も楽しみにしています。 |

|

| 3月20日(日) ○金春康之演能会 金春康之演能会が甍の能楽ホールでありました。 手術後の足が心配でしたが、何とか粗相なく変えることができホッとしています。 まず仕舞五番の地謡は、なかなか大変でした。これだけで足が痛くなりました。 しかし、しっかり謡い切れて満足しております。 さて、融クツロギですが、やはりいいものでした。これを見た後では小書なしの 融は見られないくらいです。とてもいい演出だと思います。足の痛いのも忘れて見入ってしまいました。後シテの姿、月の主題、クツロギの演出、なるほど名能と呼ばれるだけのことはあると思わされました。 今回、前シテの見せどころ、汐くみの型は正先ではなく、中程付近での型にしていました。これも悪くない演出だと思います。正先での方は失敗のリスクがありますからね。     |

|

| 3月21日(月・祝) ○西御門金春会初会 仕舞「実盛キリ」湯本哲明 西御門金春会例会の初回が穂高先生宅の舞台でありました。 実盛キリを舞いました。 型、謡、歩みどれも難しく、思った以上の難曲でありました。 特に歩みは大変で、老体ではあるが、若やいだ武者としての緩急をつけた表現が至難の業でした。 これは、またいつか稽古し、舞いたいと思いました。 |

1月

| 1月6日(木) ○能楽体験教員セミナー 能楽体験教員セミナーが甍の能楽ホールでありました。 県内から約30名ほどの先生方が参加されました。正月早々であるにも関わらず参加していただいただけでもうれしく思いました。 しかし、実際学校で取り入れるのは、相当興味を持ちお好きな方でなければ難しいことと思います。どこで、どのように導入したらいいのか。迷われることでしょう。 また、私たちも身近なところから学校に働きかけていかなければとも思いました。 そして、少しでも普及に貢献出来たらいいともいます。 1月18日(火) ○大阪市北区学校公演 コロナの感染が再び拡大傾向につき、前日に中止が決定いたしました。 本来は、昨年6月に予定しておりましたが、その時もコロナの感染状況が広がりを見せ延期となり、今回となったわけです。 これで二回目、もはや延期もないかもしれません。 この二年間こんなことがたくさんありました。なかなか落ち込むものです。 1月19日(水) ○椿井小学校放課後子ども教室 こちらも、コロナの感染が再び拡大傾向につき、今年度(三学期)の開催は中止が決定いたしました。 いたしかないとはいえ、指導も途中でなんとも中途半端な終わり方で、子どもたちにも申し訳なく、良い印象が残らないのが残念です。 継続ができないとなると、こちらもやり方を考えないといけませんね。 これに負けず、出来ることを考えていきたいと思います。 途中ではありますが、校長先生、教頭先生はじめ、諸先生方には大変な状況の中ご協力いただき誠にありがとうございました。 |

|---|