活 動 2021年 令和3年

12月

|

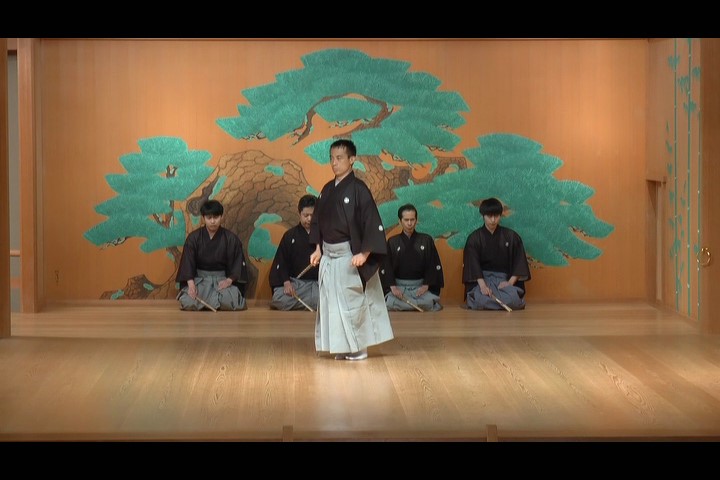

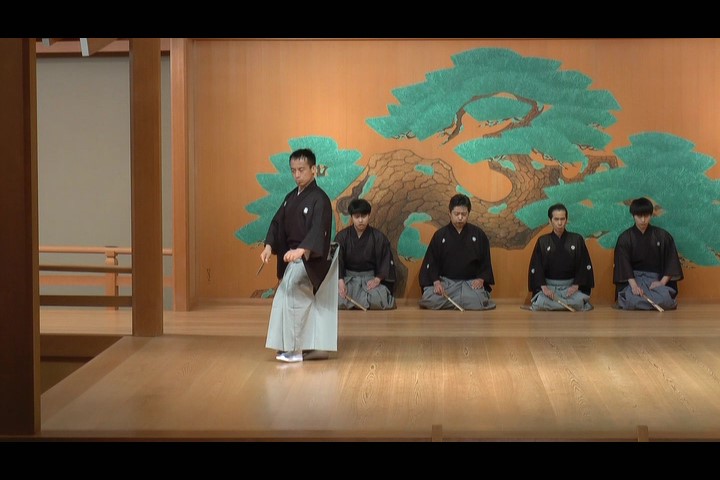

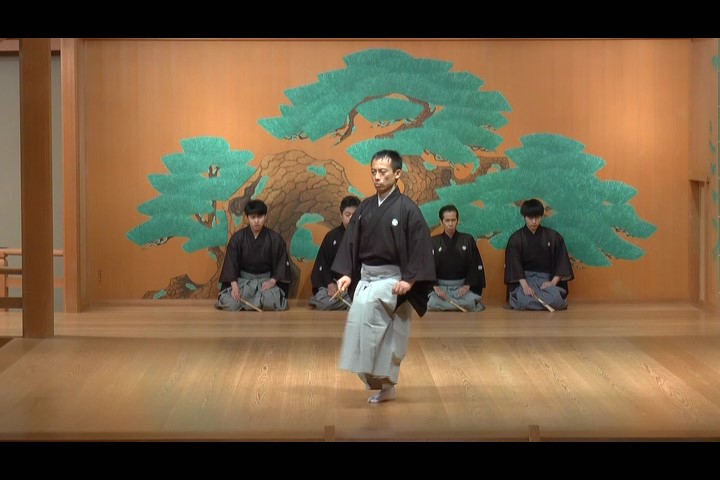

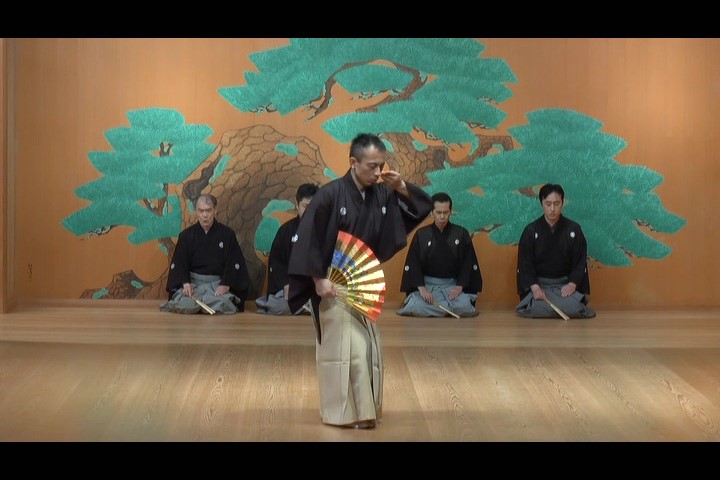

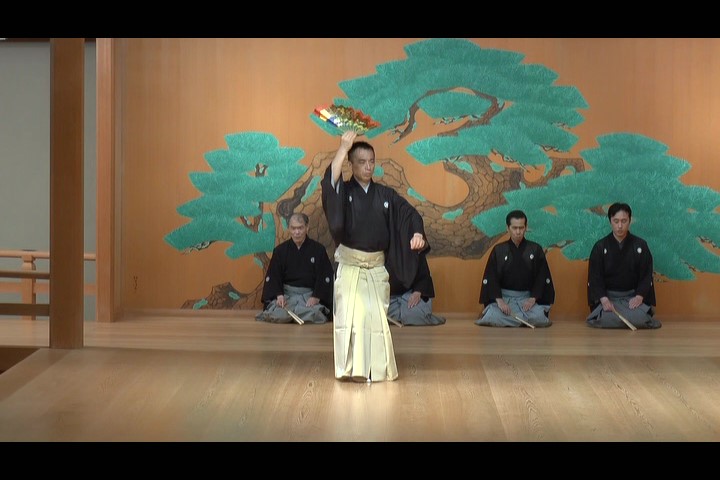

12月1日(水) ○椿井小学校子ども能楽教室がありました。 今年3回目です。 残すところ4回しかないので、少々急ぎ足で、三分の二ほどまで進みました。 この時代ネットもしっかり活用して、出来るだけのことはしたいと思います。 あとは子どもたちの力を信じることにしましょう。 12月21日(火) ○日本全国能楽キャラバン 奈良特別公演の申し合わせがありました。 能「野守」の地謡をさせていただきます。 すべてを映し出す鏡をもって現れる鬼神の話であります。その鏡の奇特を僧の前に見せ消えてゆく。 前半の観世流「三輪」が作り物を出す兼ね合いもあり、野守の塚は出さずに、幕(鏡の間)を塚と見立てる演出に変更しています。小書きにせずともこの替えの演出は金春にあるようです。しかし、本来は塚を出すものであり、その方が雰囲気が出ますが、後見にとっては塚の中で装束を変えるのはたいへんなので、今回はその点はありがたいことでしょう。 今回、全国規模の催しということもあり、事前に出演者全員PCR検査をいたしました。私も初めてではありましたが、問題なく陰性で一安心です。 12月22日(水) ○日本全国能楽キャラバン 奈良特別公演が甍の能楽ホールでありました。 今年最後の公演となります。 今回特別公演ということ、他流との公演ということもあり、いつもと違う緊張感がありました。 通常の公演は、紋付き袴姿でありますが、今回のように特別な公演や会になりますと格が上がり裃姿になることがあります。また、特別な曲(重い曲)でも同じように裃になることがあります。(下写真参照) さらに「翁」や薪御能になると、素袍上下に侍烏帽子という第一礼装になります。これはなかなか個人で持つことはないので借りることになります。 地謡は久しぶりの二列八名という本来の形でした。 幕の中から後シテが謡いだすのはチョット聞き入ってしまい、思わず扇を取るのが遅くなってしまいました。長く地謡が空くときは気が緩むので気を付けなければなりません。  では、また来年。 良いお年をお迎えください。 |

|---|

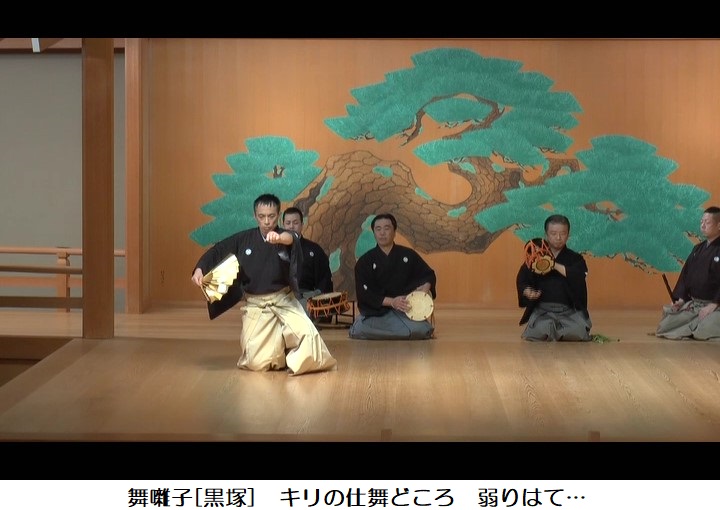

11月

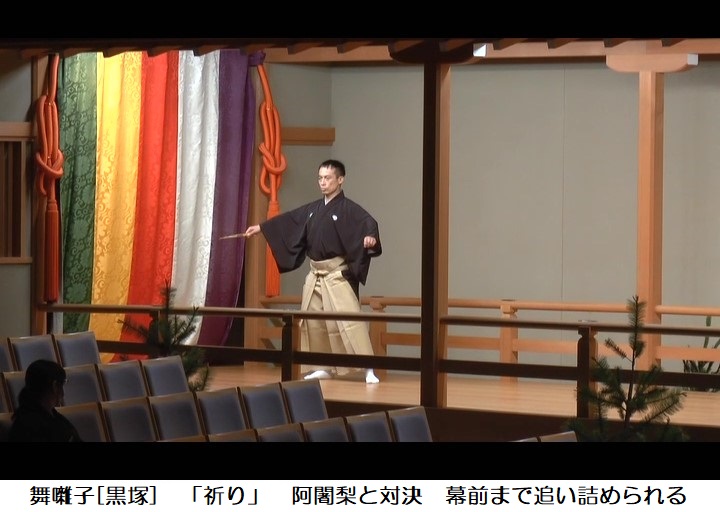

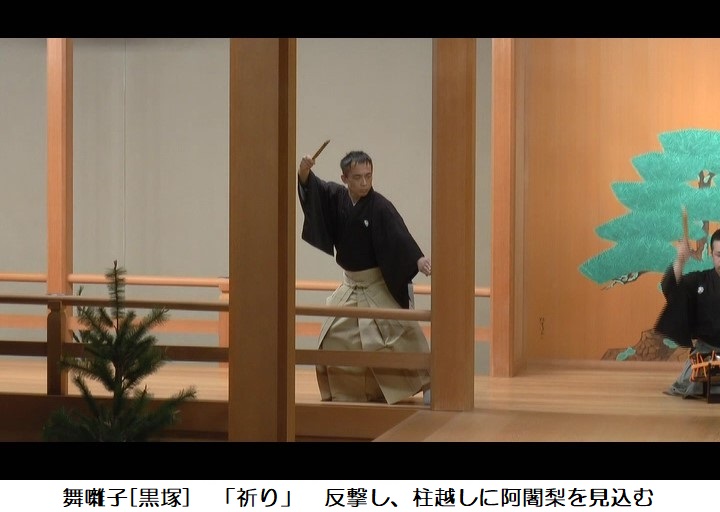

| 11月2日(火) ○春栄会の申し合わせが穂高先生宅の舞台でありました。 能「巴」の地謡と舞囃子「黒塚」を舞いました。 「巴」の地謡はまずまず集中できて謡えたと思いますが、まだまだ間違えも多く不安が残るところです。本番までに今少し稽古です。そう、集中を切らさないことですね。油断するといけません。 「黒塚」はまだまだです。ただ型を覚えて舞っただけで、少しも中身のない、細部の行き届いてないものです。本番までに舞い込んで、特に祈りは、良く聞きこんで迷子にならないように体にしみこませたいと思います。とにかく稽古よりほかにありません。 11月17日(水) ○椿井小学校子ども能楽教室がありました。 新型コロナウイルス感染者減少傾向による規制緩和のため再開の運びとなりました。 今年度2回目となります。 二人増えまして、計4名となりました。 しばらく空きました上に、残りの回数も少ないので、曲を短いものに変えようかと思い、(一度舞って見せて)子どもたちと相談しましたところ「半蔀キリ」で行きたいとのことで、そのやる気を買ってそのままにしました。 とは言え、最初からの指導になりました。ほとんど舞の指導に終始し謡はできませんでした。 あとは、ここのYOUTUBEを見て稽古してもらおうと思います。 頑張ってください期待していますよ。    11月23日(火) ○春栄会が甍でありました。 気持ちの良い秋晴れの日でした。天気がいいと気分も違うものです。 さて、まずは、舞囃子「黒塚」です。 自己採点では50点くらいでしょうか。やはり「祈り」の部分がうまくいきませんでした。少々慌てすぎたことと、太鼓が聞き取れていなかったこと、そして橋掛かりを使ったところの調整が難しいものでした。(早めに楽屋入りし橋掛かりを使って稽古したのですが・・・)しかし、なるほどと、大変勉強になりました。今一度舞えばきっともっとうまくやれると思います。これも経験を積まないとわからないことです。 舞台は大変暑く、激しい舞のせいもあり汗だくでした。 舞囃子「柏崎」「邯鄲」の地謡はまずまずでしたが、最後の能「巴」の地謡はもう始まる前から正座をしたくありませんでした。その他仕舞の地謡が11番ほどありまして、それまでの正座が応えていて、つらいところでした。 また、声が枯れてしまって上手く謡えなく良い出来ではありませんでした。申し訳なく思います。 長い一日でした。 11月26日(金) ○奈良金春会の申し合わせがありました。 今年最後の会は、能「経正」の地謡、仕舞の地謡をさせていただきます。 11月28日(日) ○今年第四回の奈良金春会が甍の能楽ホールでありました。 今日も秋晴れの気持ちのいい日でした。寒さもなくお出かけにはもってこいの日ではないでしょうか。 能「経正」 無駄を省いたようなすっきりした構成で、短いだけに印象に残るものでした。何回か地謡を担当させていただいて、見ているはずですが、そう感じたのは今回が初めてでした。装束も金茶の長絹も目を引くものがあり、少年の若々しさがよく出ていたと思います。 能「藤戸」 暗い内容ですが、後シテの杖を使った舞は舞い手としてはやりがいのあるもので、かっこいいです。 前シテは母、後シテは殺された息子の霊を演ずる構成で、同一人物ではありません。親子の恨みが、より悲しい気持ちにさせられます。 両者ともそれほど長い曲ではなく、4時過ぎには終了しました。         |

|---|

10月

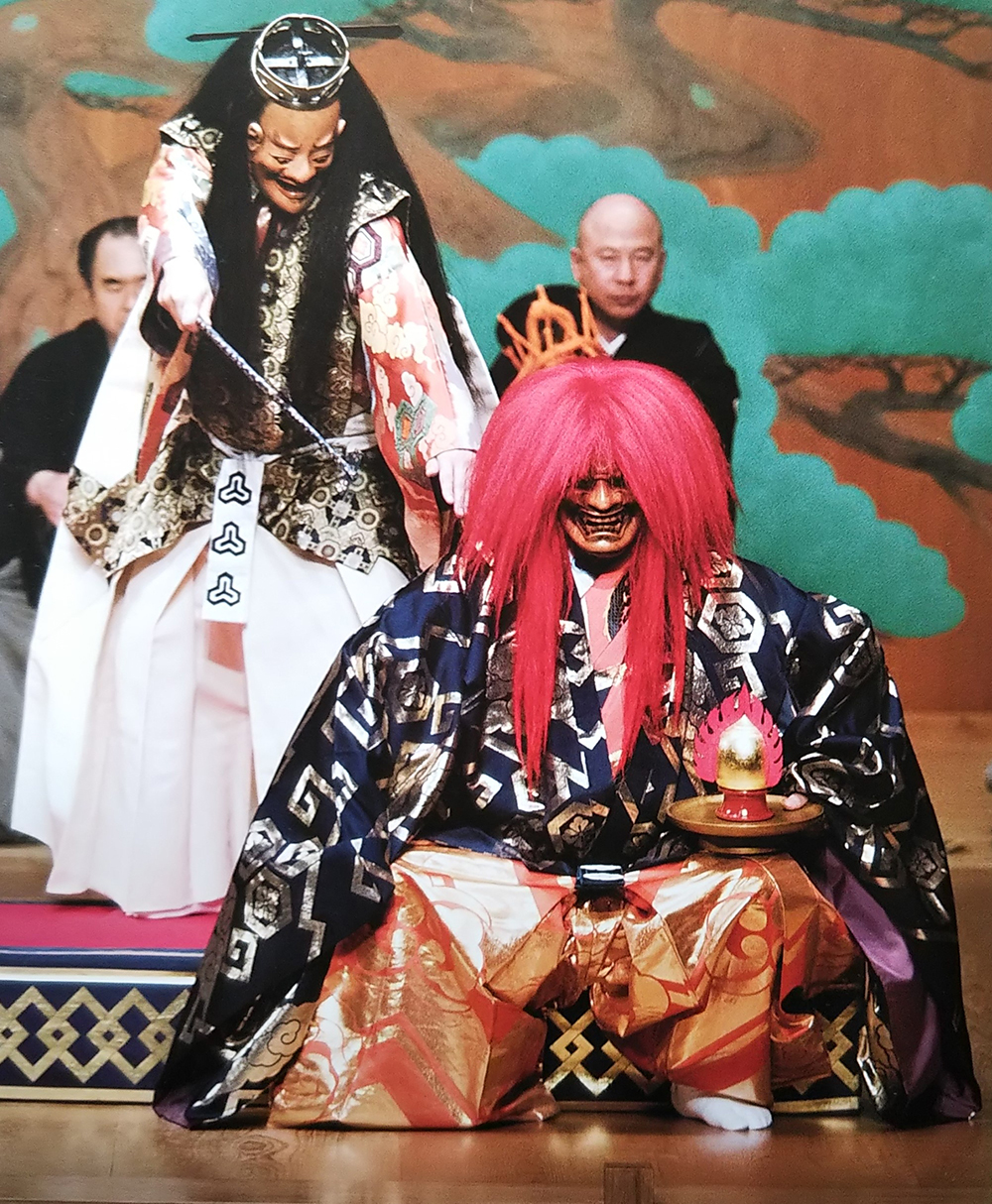

| 10月4日(月) ○大阪能楽養成会研究発表会の申合せが大槻能楽堂でありました。 今回は舎利台を出しませんでしたので、ほとんどやることはありませんでしたが、流れの確認をできたかと思います。 当日は、装束附けもありますし、忙しくなることでしょう。出来ることを予習しておきます。 10月5日(火) ○大阪能楽養成会研究発表会の大槻能楽堂でありました。 能「舎利」の後見を担当いたしました。 装束附け、舎利台の処理等、粗相なく終えられてよかったと思います。 最近「舎利」はよく出る気がいたします。(6月にも奈良金春会で出ました)前シテも後シテも見どころが多く、初心者の方でも面白く見ていただけると思います。 10月9日(土) ○フォーラム 田原本の能の申合せが穂高先生宅の舞台でありました。 能「春日龍神」の後見に当たっています。 舞台では箒を引くくらいで大した役はありません。あとは装束附けです。 10月10日(日) ○フォーラム 田原本の能が青柿生涯学習センター弥生の里ホールありました。 2年ぶりの開催になります。コロナも少し落ち着きを見せてきたとはいえ、開催にあたりご努力いただきました主催者様には感謝いたします。また、お客様もたくさん来場いただいていました。 今回はクリ、サシ、クセ抜きではありましたが前シテのあるのは初めてでした。 (半能はよく出ます。)前シテの姿もあまり見慣れぬ縒狩衣に白大口、尉髪に翁烏帽子と格調高い姿です。(他には「歌占」「奈良詣」「蟻通」「金札」など)尉髪に翁烏帽子のつけ方を今回学ぶことができました。 この中入りは時間が短く(10分くらい)、後シテの装束附けが4人がかりでもギリギリでした。何とか見せられる形にはなりましたが、やはり少々雑になってしまったところもあり自分としては満足するものではありませんでした。それでも短い時間でも出来るようにならなければいけないことだと思います。まだまだ修練必要です。 |

|---|

9月

| ○新型コロナウィルスの感染が拡大しているため、二学期からの椿井小学校子ども能楽教室はしばらく見合わせることになりました。広がりは低年齢層にも多く見られるようになってきました。つまり昨年よりも状況は悪化しているようです。どのように推移するのか。良い方向に向かっていくことを祈るよりほかありません。 9月17日(金 ○奈良金春会の申し合わせがありました。 今回は仕舞「邯鄲」を舞います。その他能「玉鬘」の後見をいたします。 「邯鄲」は型も多く変化もあり見ていて飽きない舞だと思います。しかし、なかなか納得した舞ができず、本番に向け少々不安の残るところです。 「玉鬘」後見は舞台では櫂竿を引くくらいです。 珍しく地謡が一つも当たっておりません。自分の舞に専念したいと思います。 9月19日(日) ○今年第三回の奈良金春会が甍の能楽ホールでありました。 仕舞「邯鄲」 少し早目に楽屋入りし、本舞台で稽古しました。型の確認はもちろん、舞台の大きさ、舞う位置の確認が重要です。やはり本舞台は大きいので、こういった動きのある、早い舞は納得いく確認が欲しいところでした。 本番の良いところは、もうやるしかないということです。不安や迷いがあっても決めなければいけません。出来の良し悪しはともかく、舞い終えて一安心しました。改めて動きの速い舞は難しいと感じました。 能「玉鬘」 後見は舞台では櫂竿を引くくらいで、あとは装束付けですが、中入りもさほど忙しくはなく済みました。後シテの鬢を少し垂らす脱掛の姿は目を引くものがあります。 能「融」 何度見ての良い能であります。特に後シテの姿がよろしい。あの姿(狩衣、指貫、初冠、中将)で舞われると、とても情緒があり、ピッタリ合うのです。また、前シテの汐くみの型は皆注目するところですが綺麗に決まっていました。 ただ、装束附けはなかなか大変で、殊に指貫を付けるのは苦労するところです。    2021-09-19-2.jpg 9月21日(火) ○大阪能楽養成会研究発表会の下申合せが大槻能楽堂でありました。 能「舎利」の後見に当たっています。一畳台を出す。舎利台を出す。舎利台を引く。一畳台を引くなどです。前シテが一畳台の上で舎利を取り、台をけるのですが、それが一畳台から転げ落ち舞台からも落ちてしまいました。後見からはそれが見えず、また、謡や囃子も激しいところなので音も聞こえず、まだ、舞台の上にあると思い取りに行きましたら、ありませんでした。本番でこのようなことがあっては困るので、舞台から落ちた場合は手の空いている方が見所から取りに行ってもらうことにして、その動きがなかったら舞台上にあるということで、後見がとりに行くことに申合せました。 「舎利」は最近よく出ますが、後見をしてこんな苦労もあるのだと勉強になりました。 9月26日(日) ○西御門金春会例会が穂高先生宅の舞台でありました。 仕舞「六浦」キリを舞いました。昔に稽古した曲ですが、これもしっかり型附に記入しておらず、あいまいなところが多々あり、今回も復習と確認の意味も込めて舞いました。 大体型は合っていたのですが、細かいところが確認できたよかったです。しっかり型付けに記入しておきます。一番いいのは映像にも残すことですね。 舞いの方は練習不足でとても満足いくものではありませんでしたが・・・。 |

|---|

8月

| ●8月11日(水)、12日(木) ○大阪薪能(生國魂神社境内特設舞台)は新型コロナウイルス感染拡大予防のため 二年連続中止となりました。予定では昨年と同じ演目で半能「難波」のツレを 勤めさせていただく予定でございました。来年も同じ演目の予定だそうです。三 度目の正直なるでしょうか。 8月24日(火) ○大阪金春会の申し合わせがありました。 大阪は緊急事態宣言が引き続き出ておりますが、催しは万全を期して決行するようです。 舞囃子「高砂」・「葛城 大和舞」 狂言「栗燒」 能「俊寛」 です。 今回は「高砂」の地謡、「俊寛」の後見を担当いたします。 「高砂」の地謡で一か所拍子を間違えて謡いだし皆様にご迷惑をおかけしました。 あとで指摘され気づきました。謡慣れている分、油断が出たのかもしれません。今一度拍子を確認して、本番に臨みたいと思います。 「俊寛」は舞台上では水桶を引くくらいです。中入りもなく装束附けは慌てる必要はありません。その分座っている時間が長くなるので、足の痺れが心配です。 8月25日(水) ○大阪金春会がありました。 5月の延期分です。 緊急事態宣言下、どのくらいお客様がいらしていただけるのかと不安ではありましたが、100人弱といったところでしょうか。 舞囃子「高砂」地謡は粗相なく勤めることができたと思います。時間短縮のため神舞は三段でした。「葛城 大和舞」の神楽も三段としていました。 能「俊寛」はもとより舞いなく、中入りもないためそのままでした。1時間10分くらいです。後見はやはり足がしびれて少し焦りましたが、なんとか粗相なく立つことができました。慌ててはいけないとわかっているのですが、あわててしまうものです。 |

|---|

7月

| ●7月6日(火) ○椿井小学校子ども能楽教室初回がありました。 今年度もコロナのために開始が遅くなりましたが、教頭先生にお声をかけていただき感謝しております。能楽普及のために少しでも力になれたらと思います。 さて、今年度は女子2名ということで「半蔀キリ」を舞ってもらうことにしました。 まずは、仕舞の説明、扇の扱い、歩き方等を稽古してから、「半蔀」の舞に入りました。キリをすべて舞うのではなく、途中からの簡略版にしております。 そのあと謡も稽古しました。和吟で抑揚がありますので少し苦戦しておりました。 次回まで夏休みをはさみますので、宿題として、YouTubeに挙げてあります「半蔀キリ」の謡を聞いて覚えてくるようにと伝えました。 一年間頑張っていきましょう。 7月11日(日) ○西御門金春会例会が西大寺舞台でありました。 仕舞「三井寺 道行」を舞いました。 例年通り次週の連合会を見据えての会になります。 狂女物ゆえスッと動き出し、型も大仰にならないようにします。道行ですので旅をしている様子が表現できたらと思います。 7月18日(日) ○奈良金春連合 謡曲・仕舞会がありました。 コロナ禍の影響で参加社中も少なく少々さみしいい会となりましたが、開催できるありがたさ、本舞台で舞える喜びを感謝したいと思います。 仕舞「三井寺 道行」は抑えて舞えたとおもいます。その他地謡を少々お手伝いしました。    |

|---|

6月

| ●6月25日(金) ○奈良金春会の申し合わせがありました。 当日は仕舞「花筐クセ」を舞います。 他に能「放下僧」「舎利」の後見、仕舞の地謡をさせていただきます。 「花筐クセ」は三クセの一つとして難曲であります。型としては特に難しいとい うことはないのですが、もはやそういう段階ではなく、演者の力量によるものが 大きく、それなくしては舞、謡えないものです。果たして私の舞やいかに。 重い曲(特別な曲)は力量で魅せるところが多く、逆に型や技術的なものはそれ ほど難しくありません。それゆえ、長い修練が必要で、重い習いとなっており、 特にこの花筐などはクセの中でも上位に入ってくるものです。 ちなみに三クセとは「歌占」「白髭」「花筐」または「山姥」となっております。 |

|---|

| ●6月27日(日) ○奈良金春会がありました。 仕舞「花筐クセ」 無事舞うことができましたが、一か所、次の型が出てこず、真っ白になったところがありました。心中焦りましたが、静かな曲だったのが幸いし、落ち着き、しっかり謡を聞き、思い出すことができ、見た目には何事もなかったように舞い納めることができました。こういう時、稽古が助けてくれます。 特に長いクセなどは、謡と型を連携して覚え、どこからでも舞、謡えるようにしておく必要を感じます。 あと、のどがカラカラに乾いてしまい謡があまり良くありませんでした。残念。 能「放火増」 中入りまでは何もありませんが、中入りの装束附けが戦争です。今回はシテ、ツレ両人とも装束をすべて変えなければならず、流れをしっかり把握して、しかも臨機応変に対応しなくてはならず、気を使います。早く、しかも美しく仕上げる。これも経験が必要です。 後は、弓矢、柱杖、バチなどシテやツレが捨てるものを引きます。目立たず、さりげなく。これも何でもないようで難しく、練習がいるのです。つい日ごろの行いが出がちで怖いところです。あくまで舞台ということを忘れてはいけません。 座りっぱなしの後見ではなかったので、足の痺れの心配はなくその点は安心でした。 仕舞「加茂」「鵜飼キリ」の地謡 この時はよく声が出ました。地謡皆気合が入っていたので良い謡ではなかったかと思います。ただ、よく声が出るからと調子に乗ってはいけませんで、いつも地頭を意識して合わせることを心がけます。 能「舎利」一畳台後見 一畳台の出し入れが主な役でしたが、他に中入りの装束附けのお手伝いなど対応しました。当たっていなくても、一応予習をしておいたので良かったと思います。 突然言われてもいいように出来る限り準備しておくことも大切です。 今回は、めずらしく能の地謡は当たっておらず、正座の心配からは解放されました。      |

5月

| ●5月4日(日) ○西御門金春会例会がありました。 今日はとてもいい天気で、外に出るにはもってこいの気持ちのいい日でした。 仕舞「巻絹」を舞いました。 途中から神がかり、速くなるのですが、女性姿ということもあり、あまりキツクならないように舞うところが難しく、納得のいく出来ではありませんでした。まあ、上手くいくときなんてあまりないのですが。 最近は、歩みを気にしています。まっすぐにきれいに歩けるように、いまさらながら稽古中です。 |

|---|

| 今年も薪御能は中止になり、関係者のみのほんの形ばかりの開催となりました。誠 に残念です。いつもならこの新緑の季節とともにすがすがしい催しとして楽しみに していたのですが、いまだ公的な催しはことごとく中止となっています。 また、大阪金春会も緊急事態宣言のため延期となりました。 奈良はまだましな方ですが、こういう時こそ何か出来ることを考えて行動しないと いけませんね。 |

4月

| ●4月4日(日) ○西御門金春会例会の初回がありました。 仕舞「小督」を舞いました。 昔に稽古した曲ですが、しっかり型附に記入しておらず、あいまいなところが多々あり、今回復習と確認の意味も込めて舞いました。 昔に習った曲には細かい記入がされていず、見返してみるとわからない点が多くあります。折に触れて昔習った曲を復習していきたいと思います。 |

|

|---|---|

| ●4月23日(金) ○奈良金春会の申し合わせがありました。 今回は「羽衣」の後見、「鉢木」の地謡をさせていただきます。 「羽衣」はよく出る曲でして、何回か後見をさせていただきましたので、それほど心配はありませんが、「鉢木」の地謡は骨の折れるものでした。曲が長いうえに謡慣れていないせいか、なかなか覚えられず、何か所も詰まるところがありました。ずいぶん昔に一度地謡をした記録がありましたが、何も覚えていません。 当日はしっかり集中して粗相のないように頑張りたいと思います。 あとは、例によって正座ですね。これもしっかり計算に入れないといません。今回はワキの床几のお世話もすることになり、立つ時までにはしびれを抜いておかなければなりません。気を遣うところです。 |

|

| ●4月25日(日) ○奈良金春会がありました。 能「羽衣」の後見、能「鉢木」の地謡を勤めさせていただきました。 「羽衣」は家元が勤める予定でしたが、体調不良のため急遽佐藤先生がお勤めになりました。今回は松の作り物は出さずに、橋掛かりの欄干に衣をかけました。 「鉢木」でも松の作り物を正先に出すので、重複するのを避けたのかもしれません。シテが呼びかけで幕から出てくるその姿はいつ見ても美しいものです。裳着同の腰巻姿がまた美しく、後の長絹をつけた姿もまた美しく、何度見ても良いものです。 「鉢木」の地謡はやはり難しいものでした。ところどころ詰まったり、間違えたりして、迷惑をかけました。謡の時は舞台を見てはいけませんね。謡に集中です。 ワキへの床几のお世話は、何とか足の痺れを調節してうまくいきましたが、キリの後つい失念しておりまして、慌てて立ち方が雑になってしまったことが傷となりました。どんな小さなことでも頭だけでなく、しっかり練習しておかなければいけません。   |

|

3月

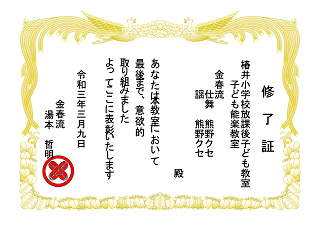

| ●3月9日(火) ○椿井小学校子ども能楽教室、最終回。 多々不安はありましたが、子どもたちは、高い集中力を発揮して、最終の調整を行い、何とか見せることのできる舞になったことには、ホッとしています。 前半は何度も舞い込んで、型を確認し、後半撮影に挑みました。 5年生はさすがに2年目ということもありよく舞えていたと思います。 欲を言えば、地謡も子どもたちだけで謡ってもらいたかったのですが、今回はかないませんでした。 撮影した動画は、小学校で宣伝を兼ねて流していただこうとお願いしています。 今年度は、いまいち、やりきれませんでした。反省して来年度はもっとしっかり取り組めるように工夫したいと思います。 最後に、校長先生、教頭先生はじめ諸先生方、お忙しいなか、能楽普及に快くご協力いただいたこと誠に感謝いたします。  最後にこんな修了証も渡しました。 |

|

|---|---|

| ●3月28日(日) ○金春康之演能会がありました。 今回はお手伝いの予定がなかったのですが、二日前に急遽出演の依頼がかかり、 仕舞の地謡、「杜若」の後見を勤めさせていただくことになりました。 仕舞5番を必死で覚え、「杜若」装束付けについても復習しました。何とか粗相なく終わりましてホッとしております。 「杜若」は近年よく出る気がいたします。こうした能一曲の会もいいもので、その能に集中して見ることができ、深く没入することができます。こうしてみると私ももう一度杜若の仕舞を稽古してみたくもなります。    |

|

2月

| ●2月3日(水) ○文化芸術活動の継続支援事業の一環として元林院検番演舞場にて仕舞、独吟、独調等の収録会を行いました。 観世流大鼓方森山泰幸氏の企画の元、佐藤俊之先生、田中直樹氏とともに行いました。全三回です。 本日の曲目は以下の通りです。 仕舞 佐藤俊之「山姥クセ」 田中直樹「井筒」 湯本哲明「藤戸」 独調 佐藤俊之「玉ノ段」 湯本哲明「小袖曽我」 独吟 田中直樹「翁」 独調がこんなに難しいものだとは。大ノリだからと安心していましたら、いろいろご指導いただきました。       |

|

|---|---|

| ●2月13日(土) 収録会二回目。 本日の曲目は以下の通りです。 仕舞 佐藤俊之「弱法師」 田中直樹「放下僧」 湯本哲明「熊坂」 独調 湯本哲明「田村キリ」 独吟 佐藤俊之「勧進帳」 田中直樹「枕ノ段」 「熊坂」の長刀はやはり難しいものでした。長刀は稽古が難しいので自然稽古不足になります。今のところ公園等で振り回すしかありません(笑)。       |

|

| ●2月17日(水) 収録会三回目。 本日の曲目は以下の通りです。 仕舞 佐藤俊之「忠度」 田中直樹「春日龍神」 湯本哲明「松風」 一調 佐藤俊之「笠ノ段」 独調 佐藤俊之「高砂」 田中直樹「経正キリ」「高砂」 湯本哲明「草子洗小町」 元林院検番演舞場は初めてでありましたが、きれいに改装されていまして良い舞台でした。ただ、場所が狭い路地のわかりにくいところにあるのが難ですが。 独調は初めての経験で、拍子に合わせることに追われてしまい、大鼓方とやり取りがなく、自分勝手な謡になってしまい、大変面倒をおかけしました。とても難しいところですが、このやり取りができることが醍醐味なのだろうと思います。大変勉強になりました。 また、仕舞も型、謡も見直す良い機会になりました。映像で見直すとまだまだ粗が見えてきます。少しずつ直していきたいと思います。 結果的にとても良い勉強になりました。こういった機会を継続的に行えたらさぞ技能向上になるだろうと思いました。 皆様三日間どうもありがとうございました。        |

1月

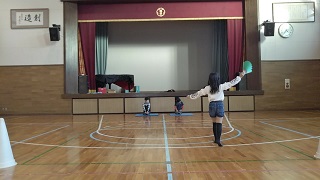

| ●1月19日(火) ○椿井小学校で子ども能楽教室がありました。 次回が最終回で、撮影を予定しておりますので、それを見越して舞台を設定し、リハーサルを何度か行いました。 一人ずつ舞ってもらったり、三人で舞ってもらったりしました。時間や人数の関係上工夫が必要です。     |

|---|