活 動 2020年 令和2年

12月

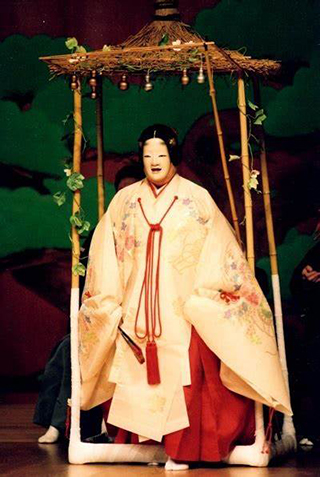

| ●12月1日(水) ○椿井小学校で子ども能楽教室がありました。 いよいよ指導も大詰め。今日は少しはっぱをかけました。本当はいつもこの調子でや ってほしいものですけどね。プリントにしっかり型付けを書いてもらい、次回1月ま で毎日稽古するように伝えました。さて1月が楽しみです。 型付けのプリントだけでは不安なので、みんなの謡で私が「熊野クセ」を舞い、撮影 いたしました。これをこのホームページで公開し、シッカリと視て、聴いて稽古する ようにも伝えました。 本当はこんなことはしたくなかったのですが、どうにも間に合わない気がして、窮余 の策です。まあ、この時節ICT活用も推奨されていることですし、ありかもしれませ ん。   |

|---|

11月

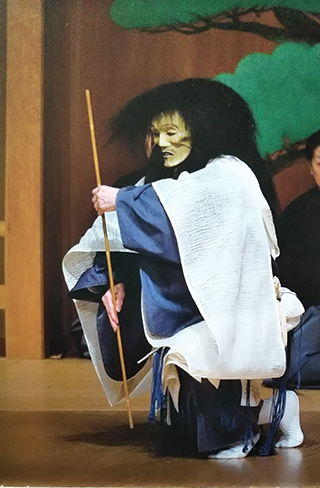

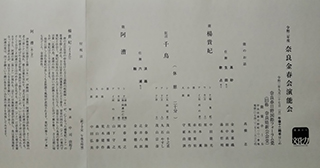

| ●11月4日(水) ○春栄会申し合わせが、甍でありました。 今年は舞囃子「善知鳥」を舞います。初めてのカケリです。 杖を使ったカケリですが、ただ歩くだけでもなかなかうまくいかず難しいです。 また、カケリのアシライが未だによくわからず、聞き取りにくくもあり、合わせづらいところです。申合せもうまく合いませんでした。まだまだ稽古が必要です。 その他、能「杜若」の地謡。舞囃子「是界」「安宅」の地謡、仕舞数番の地謡も勤めます。謡を覚えるのに苦労いたします。

|

|---|

| ●11月5日(木) ○椿井小学校で子ども能楽教室がありました。 どうも子どもたちの覚えが悪いので、次回から少しやり方を変えなければいけないと思います。ちょっとのんびりしすぎました。本当なら次回は面を付けようと思ったのですが、本年度もあと3回。何とかこの「熊野」を一人で舞えるようになってもらいたいと思います。でなければ能楽の楽しさを味わってもらうことはできないでしょう。よくわからないうちに終わってしまってはいけない気がします。 がんばります。 |

|---|

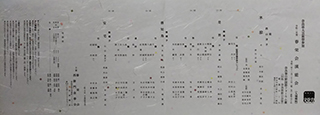

| ●11月23日(月) ○春栄会がありました。 舞囃子「藤戸」は、まずまずの出来ではなかったかと思います。いくつかの修正箇所はあげられますが、課題のカケリはうまく合わせることができたと思います。お囃子の方には多分に気を使っていただきまして恐縮でございます。おかげさまでうまくいきました。舞い終わってみて、もっと細かく稽古しておけばよかったと反省することがよくあります。型の一つ一つ、舞の流れ、緩急、謡と兼合い・・・まだまだ舞込まねばなりません。 いやぁ、しかし杖はむずかしいですね。 その他地謡も同じで毎日謡いこまなければいけないと感じるこの頃です。若いときに比べ謡の大切さが少しずつ分かってきた、というか謡に興味が出てきたといった方がいいでしょうか。   |

|---|

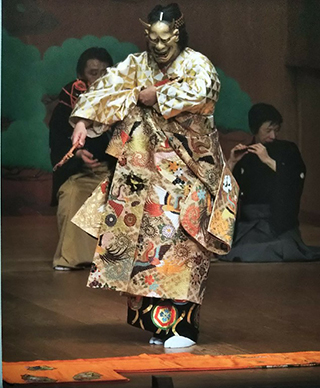

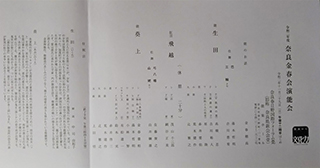

| ●11月27日(土) ○奈良金春会申し合わせが甍でありました。 今年最後の金春会は仕舞「巴」、能「葵上」のツレを勤めます。 「巴」は長刀を使った舞で、短いものです。長刀の入門といっていいかもしれませんが、しっかり舞おうと思えば、案外難しいもので、(簡単な舞などないのですけれど)長刀を滑らかに扱うのは稽古がいります。金春会で長刀を使う仕舞はちょっと珍しいと思います。 「葵上」のツレは何といっても謡が気を遣うところです。特にうちでは重く扱っていて何度稽古してもうまく謡えません。霊を呼び寄せる一種呪術的な謡なのですが、その雰囲気が難しいのです。理想には遠く及ばないながらも最善を尽くしたいと思います。 また、座っている時間が長く、最後に何事もなく立てるか不安です。座る稽古も必要なのです。 |

|---|

| ●11月29日(日) ○今年最後の奈良金春会がありました。 仕舞「巴」、「葵上」ツレともに無事終了しました。 満足いくものではありませんでしたが、とりあえず間違えなく終わり、ホッとしています。「巴」はやはり長刀の扱いです。前日にやっと手のさばき方の納得いく方法が見つかった有様で、当日はこなしきれず、とりあえずやったという感じでした。また、向く方向も修正がうまくできていなかったと思います。一度ついた癖はなかなか取れないものですね。これも稽古をかさねて会得するしかありません。 ツレの方は謡が少し重かったと指摘されました。装束をつけると息も続かず、苦労します。座っているのも装束をつけると感じが違い、日ごろの稽古よりも持たずに足がしびれてまいります。最終手段の座り方を考えておいてよかったと思います。ただ、形はあまりきれいではなかったかもしれません。どう見えていたのか心配です。そうそう、面も受けがうまくいかず、2m前ぐらいまでしか見えていませんで、これも傍からはどう見えたのか不安でした。 これで、今年の演能会は終わりとなります。    |

|---|

10月

| ●10月3日(土) ○西御門金春会例会がありました。 仕舞「源氏供養」を舞いました。 地謡にとっては長く、遠い曲でもあり、難曲になりますが、舞手としては楽しく舞えるものだと思います。前回の「百万クセ」もそうでしたが舞甲斐のあるクセだと思います。どちらも足拍子が難しいところで合わせるのに気を遣うところです。あまり慌てたところは見せたくないのです。あくまで優雅に美しく。 その他仕舞の地謡をお手伝いしましたが、どうも声が枯れてご迷惑をおかけしたと思います。最近すぐ声が枯れるので発声を工夫しなければなりません。 |

|---|

| ●10月6日(土) ○椿井小学校で子ども能楽教室がありました。。 今日の参加者は4年生のみの4名でした。月に一回なので先生方も忘れがちになるのでしょう、どうも連絡がうまくいっていないようで、教室のある日を知らない子が多いようです。少ない回数ですので一回でも無駄にしたくないところです。 今日は前回までのおさらいと、少し先に進みました。舞が中心になります。大左右から、打込ミ、指シヒラキまでを行いました。やはり何回も何十回も舞込まないと覚えることはできません。根気よく頑張りましょう。覚えてこそ楽しく舞えるというものです。 ○その後、穂高先生宅の舞台で大阪金春会の申合せがありました。 能「藤戸」舞囃子「半蔀」「野守」です。 当日は「野守」の地謡を担当いたします。ワキ謡も担当いたしますので「ふしぎやな~」と間違えて謡いださないように気を付けます。   |

|---|

| ●10月7日(土) ○大阪金春会がありました。 5月の延期分です。 舞囃子「野守」の地謡はところどころ違う謡がうかんできて、一人でしたら大変なことになっていましたが、そのたびに他の地謡の方に助けられました。やはり本番は恐ろしいものです。しっかり覚えたつもりでも、集中を切らすととんでもないことになります。 その他役は付いていませんでしたが、「藤戸」の装束付けや幕上げなどをお手伝いしました。幕上げは今さらながら学ぶところがありました。  |

|---|

9月

| ●9月8日(火) ○椿井小学校で第三回子ども能楽教室がありました。 今日は主に舞を中心に稽古おいたしました。 上羽までをまず全体で稽古をして、次に二組に分けて、舞と地謡を交互に行い稽古をいたしました。謡はそのうちに覚えてしまいますが、舞の方がなかなか覚えられず苦労いたします。しっかり覚えて舞えなければその楽しさはわかりませんからね。これからも舞に力を入れていきたいと思います。 子どもたちにとっては、ゆっくり舞う方が難しいのかもしれません。しかし、見ている側とは違って、思いのほか体力のいるものです。  |

|---|

| ●9月9日(水) ○大阪能楽養成会発表会の下申合せがありました。 私は「殺生石」の後見を勤めさせていただきます。 舞台上に大きな石の作り物を出して、その中でシテが装束を変えます。そのお手伝いですが、狭い中作り物を倒さないように気を付けながら付け替えます。また、そのあと石が二つに割れて、野干が現れるわけですが、その石の作り物を舞台から引くのもなかなか神経の使うところです。 |

|---|

| ●9月16日(水) ○大阪能楽養成会発表会の申合せがありました。 前回同様、「殺生石」のもうしあわせです。 |

|---|

| ●9月17日(木) ○大阪能楽養成会発表会がありました。 申し合わせでは、装束まではつけませんので、本番の装束付けはうまくいくのかと不安でしたが、思いのほか作り物の中での装束付けも余裕があり、滞りなく行えました。ただ時間が意外と短く感じられ、ワキが捨てる払子を引くのにちょうど間に合う感じでした。 大きな石の作り物を引くのは、やはり大変でした。どうしても切戸を通る時に当たってしまうので、音を立ててしまいます。 なお今回は飛沫防止のための透明アクリル板を地謡前、笛と小鼓の間に設けて、感染予防の対応をしていました。 |

|---|

| ●9月25日(金4) ○奈良金春会の申合せがありました。 私は当日仕舞「歌占キリ」を舞います。加えて能「阿漕」の地謡を勤めます。 この「歌占」は型が多く、動きがあって、見ている方は飽きが来ない曲かと思います。 しかし、どうもうまく舞えません。動きがある中にも緩急、硬さ柔らかさを入れ、流れを考え、バタバタしたものにならないように気を付けなければいけません。舞込んだつもりですが、まだまだです。 |

|---|

| ●9月27日(日) ○奈良金春会がありました。 仕舞「歌占キリ」は、納得のいく仕上げはできませんでしたが、もう本番ということで迷いなく舞わなければと思い、割り切って自信をもって舞うことにいたしました。 また、紋付き袴をつけますと、洋服とは勝手が違い、新たな心配事も出てきます。抜き足から安座の後立ち上がる時、袴を踏みつけてしまうことがありますので、そういった粗相のないようにも気を使います。本番はまずまずといったところでしょうか。見所からはどう見えたのか気になるところです。 能「楊貴妃」やはりなかなかの大曲です。観ている方も気力がいります。観終わった後はしばし余韻のための休息が必要です。この能一曲だけでもいいくらいです。 能「阿漕」は暗めの厳しい曲です。これも見るには努力が必要です。より心に響かせるためには、まずは内容を知っておいた方がいいでしょう。 今日は、椿井小学校の子ども能楽教室の子どもたちが二人見に来てくれました。初心者にはちょっと楽しめない番組であったかもしれませんが、「楊貴妃」はまあ見た目はきれいですし、とりあえず、一回でも能舞台を見てくれたことは強く心に残る経験になったと思います。小学生で能を見た。ましてや「楊貴妃」「阿漕」となると知る人が聞けば驚かざるを得ません。 また、今回から入場制限が緩和され座席の規制はなくなりました。    |

|---|

8月

| ●8月11日(火)・12日(水) 大阪薪能(生國魂神社境内特設舞台)は新型コロナウイルス感染拡大予防のため 中止となりました。予定では半能「難波」のツレを勤めさせていただく予定でご ざいました。残念です。 |

|---|

7月

| ●7月28日(火) 椿井小学校で第二回子ども能楽教室がありました。 今年は夏休みが8月にずれ込み、二週間ほどになり、8月は開催できそうもなく、7月に2回目を行うことになりました。 まず、舞台の図を描いて自分たちが舞う空間を感じてもらいました。四角い舞台の上で舞い、はみ出したら落ちたり、ぶつかったりしますよと。 それから「熊野クセ」の仕舞に入っていきました。 すぐに上羽という型が出てきますので、まずその型を稽古してから舞に入りました。 これがなかなかうまくいかず、特に扇の扱いが難しいようです。これはもう慣れてもらうしかありません。 少しずつ丁寧に指導して、舞う楽しさ、喜びを味わってもらいたいと思います。 |

|---|

| ●7月5日(日) 西御門金春会例会が西大寺舞台でありました。 私は「百万クセ」を舞いました。二段クセで長く、12,3分はかかるかと思います。 観ていただく方も大変です。舞う方としては思ったほど疲労はなく、サラリ目のところが多いため、また型も飽きさせない組み合わせで、面白く舞わせていただきました。 今日は、来週の連合会の前哨戦ということで、参加者の人数も多かったです。 ただ、私は連合会では「吉野静キリ」を舞いますので、これから一週間頑張って稽古です。 |

| ●7月7日(火) 椿井小学校で子ども能楽教室がありました。 今年は新型コロナの影響により、開催を危ぶんでおりましたが、学校も何とか通常通りに再開いたしまして、そんな中、教頭先生の方からお声をかけていただき、開催できますこと、誠にありがたく思っております。いろいろとご面倒おかけしますがよろしくお願いいたします。 さて、今年度は4年生4名、5年生3名でスタートいたしました。(今年も2名ほど忘れて帰ってしまいましたが。)去年参加してくれた子もいてうれしく思います。一年間頑張っていきましょう。 曲は「熊野」を選びました。去年は男の神様で颯爽とした舞でしたが、今年は女性のしっとりした舞です。いかにも能らしい曲といえるかもしれません。「クセ」というごく静かな部分を稽古いたします。 初回は扇の持ち方、開き方、閉じ方から始まり、立居、歩みなど基本動作を稽古し、謡を少し稽古しました。次回から舞も稽古していきたいと思います。 延期日は10月7日(水)を予定しております。 |

| ●7月11日(土) 明日の奈良金春会の申し合わせが、穂高先生宅舞台でありました。 当日私は能「胡蝶」の地謡、仕舞の地謡を勤めます。 最近は梅雨らしく雨が続きます。明日もぐずつきそうな天気です。 |

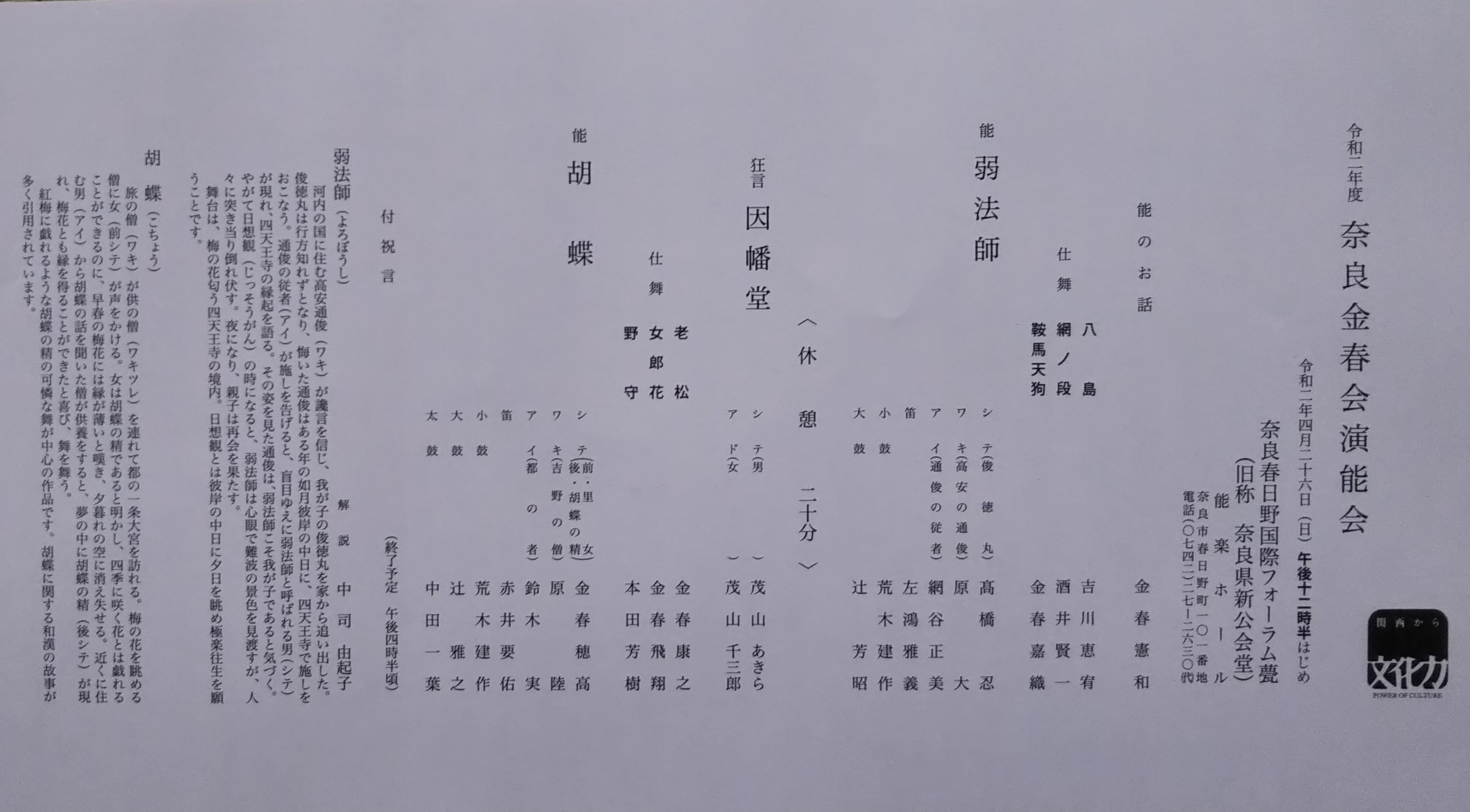

| ●7月12日(日) 午前中に奈良金春連合 謡曲・仕舞会。午後から、4月26日開催延期分の奈良 金春会(能「弱法師」髙橋忍・「胡蝶」金春穂高 他仕舞、狂言)がありました。 新型コロナウイルス感染防止対策は例のごとく万全を期します。 午前の連合会では「吉野静キリ」を舞い、その他仕舞の地謡をいくつか勤めました。 本舞台で舞うのは半年ぶりでしたが、やはりいいものです。あの大きさにこそ慣れなくてはいけません。 午後からの奈良金春会では「胡蝶」の地謡と仕舞の地謡を勤めました。 どうもこの頃は、のどがかれやすくて困ります。特に低い音が出にくくなります。 いまさらながら、謡い方の工夫が必要で、試行錯誤中です。 |

|

6月

| ●6月19日(金) ○奈良金春会の申合せが甍でありました。 緊急事態宣言解除後初めての演能会となります。 当日は感染に備え万全の準備をいたします。 ◇楽屋内での換気、マスク着用。 ◇入場者のマスク着用、検温、消毒、ご記帳。見所の座席を市松模様にご着席いただく。(定員250名) ◇舞台上において、仕舞の地謡は鏡板まで下がり、一人ずつ切戸より出入りして舞う。 ◇能では、お囃子もできるだけ間隔を取って下がり、地謡の人数を減らし一列に。かつ飛沫を防ぐために口鼻を覆う覆面をつける(覆面をつけることは疫病などが流行った昔もあったようです。)等々 能はライブとは言え、観覧者が声を上げることはありません。もともと能楽堂は天井も高く、広い空間を保持し、エアコンの性能も高いようです。問題は演者の方で、シテは面を付けますが、おワキ、お囃子、お狂言の方は覆面をつけるわけにはいかず、これから工夫が必要かもしれません。 |

|---|

| ●6月21日(日) ○奈良金春会に参勤いたしました。 能「源大夫」の後見。「杜若」の地謡。仕舞の地謡を担当いたしました。 当日は「源大夫」の後見として、準備に気を取られ、初番の仕舞の地謡の出番を忘れるという失態を犯してしまいました。気が付いた時にはすでに始まっていました。皆様にはご心配おかけしました。 その「源大夫」の準備がなかなか忙しく、装束の準備は、中入り後も併せて延べ4人分。作り物のカッコ台の準備、装束付け。その後の「杜若」の準備、装束付けなど離れる暇がありませんでした。 久しぶりのせいか、正座も大変でした。 「源大夫」の楽の相舞はとても見応えがありました。ただでさえ難しい楽。それを相舞で複雑に構成されており、後見におりながら興味深く拝見していました。 「杜若」の地謡はクセが一番の難所です。二段グセで長く、拍子も気を遣うところです。 ちなみに「源大夫」の後ツレを勤めた飛翔くんは、「杜若」のシテも勤めるという大変な役でした。(本来シテを勤める家元は新型コロナウイルス感染防止のためおやめになりました。)最後のキリまで集中を切らさず素晴らしい舞を見せてくれました。お疲れ様でした。    |

4月、5月の予定はすべて中止および延期になりました。

なかなか応えるもので、モチベーションが下がります。

これは、数か月で収まりそうな気配が感じられず、1、2年と長期の我慢を覚悟する必要も出てまいりました。どこか戦時中の生活に思いを馳せさせます。これも一つの試練なのかもしれません。

そんな中、国民皆様の努力のお陰がありまして、感染拡大も落ち着きを見せ、緊急事態宣言も解除され、6月からは学校も徐々に再開されるようです。とは言え、全く安心というわけにはいきませず、引き続き警戒は必要でありますが、少しずつ活動が再開できることは喜ばしいことでございます。

5月

| ●5月15日(火)、16日(水) 薪御能(春日大社、興福寺)が新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になりました。 |

|---|

| ●5月27日(水) 大阪金春会が新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期となりました。 延期日は10月7日(水)を予定しております。 |

4月

| ●4月5日(日) 水谷神社鎮花祭奉納、能「羽衣」が新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になりました。 |

|

|---|---|

| ●4月18日(土) 槙山神社奉納、能「翁」その他仕舞が新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になりました。 |

|

| ●4月26日(日) 奈良金春会が新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期となりました。 延期日は7月12日(日)を予定しております。 |

3月

| ●3月18日(水) 休ヶ岡八幡宮御遷宮奉納「翁」「父ノ尉」仕舞「弓八幡」の申し合わせがありました。 お囃子のはいらない略式の翁になります。 橋掛かりが逆なので、仕舞は左右逆に舞うようです。 当日は地謡を勤めさせていただきます。覚えたつもりでいましたが、いくつか間違えてしまいました。本番は集中して頑張ります。 |

|

|---|---|

| ● 3月21日(土) 休ヶ岡八幡宮御遷宮奉納「翁」「父ノ尉」・仕舞「弓八幡」がありました。 薬師寺を訪れたのも久しぶりです。 休ヶ岡八幡宮は、その南側に位置するお社です。茅も新しく葺き替えられて、朱塗りの柱も夕日に映えていました。 式の方は午後6時からで、「翁」は6時半過ぎくらいに始まりました。社殿の前にゴザを しいた舞台で、宵闇の中、最小限の照明で、雰囲気のある奉納でした。 担当の地謡も滞りなくすみホッとしました。特に「翁」は神聖なもので間違えること は縁起に良くないとされていますので気を使うところです。 |

|

|

|

| ● 3月22日(日) 金春康之演能会「西行桜」がありました。 私は添後見を勤めさせていただきました。後見はシテのお世話をはじめ、能の流れをすべて把握していなければならず、とても気を遣うところです。また、見所に対し正面向きに座りますので、地謡とは違った緊張があります。 この時節の開催ということで、予防対策には余念がなく、むしろ物々しいくらいの準備をされていました。関係者様のご苦労察するに余りあります。 見所の方も、半分以上埋まっていまして、この時節にしては多くの方がご来場されていました。 とにかく、無事開催でき何よりだったと思います。“春宵一刻値千金、花に清香、月に影”「西行桜」やはりこの季節こそ最良かと思います。 |

|

|

|

| ● 3月29日(日) 西御門金春会初回例会がありました。 新型コロナウイルス感染拡大予防のため、素謡、独吟は省き、仕舞だけの会になりました。 私は「老松」を舞いました。老体ながらめでたい神様の舞です。型自体は難しくありませんが、力強くゆっくりと舞う中で魅せる、というのはなかなか力量がなければ難しいものです。 ちなみにこの日、4月5日(日)に予定されていました水谷神社鎮花祭の奉納が中止となりました。 このようにいろいろな事が中止になり、行動がとれなくなることはとても憂慮すべきことと思いす。 早く終息してくれることを願うばかりです。 |

2月

|

|

|---|---|

| ●2月3日(月) 奈良ホテルにて白鳳会様のお招きによる佐藤俊之先生の講演会のお手伝いに行ってまいりました。 能の歴史や、能の種類(五番立)や面などのお話の間に、翁、高砂、清経キリの仕舞や謡いなどをはさみながら、興味深くお話を展開されていました。 女性ばかりの会でしたが、みなさん真剣にお聞きいただき、能をご経験されている方もいらっしゃるようで、こちらとしてもうれしく思いました。 昼食や手土産なども頂戴し誠に強縮でした。 白鳳会様どうもありがとうございました。 |

|

| ●2月4日(火) 椿井小学校子ども能楽教室いよいよ最終回です。 全体練習、グループ練習を経て、いよいよ撮影をいたしました。 舞台を二つ設け、二人ずつ舞ってもらいました。まずまず形になっていたので、ホッとしています。 しかし、舞の難しさをあらためて感じました。謡の方は驚くほどよく覚え、謡えていたと思います。 最後に修了証授与、記念撮影をしました。 思い返せば、長いようであっという間の一年間。最後まであきらめずに、よく頑張ってくれました。こちらこそ感謝、感激です。「能」の世界に少しでもふれたことで、みんなの心に何か芽生えてくれたら幸いに思います。 最後に、校長先生、教頭先生はじめ諸先生方、お忙しいなか、能楽普及に快くご協力いただいたこと誠に感謝いたします。 |

|

|

|

| ●2月20日(木) みおつくしチャリティー能の申し合わせが大槻能楽堂でありました。 金春穂高先生が「乱」をお勤めになります。私は地謡を担当いたします。 |

|

|

|

| ●2月24日(月) みおつくしチャリティー能「乱」の地謡を勤めてまいりました。 通常「乱」は秘曲扱いとなり、地謡もお囃子もみな、裃を着用するのですが、今回は紋付きのままで行いました。 短い曲ではありますが、乱ノ舞はこの舞独特な特殊な型の連続で、特に足使いは、変化に富んで見応えがあります。なるほど秘曲ならではの充実感を味わえます。中ノ舞の「猩々」もよいですが、これを見た後ではやはり、「乱」を推さずには |

|

|

|

| ●2月26日(水) 国際ソロプチミスト大阪東30周年記念式典、半能「高砂」の申し合わせが西大寺舞台でありました。今年2回目の演目ですが、慣れすぎると油断ができるもので、舞い上がりの謡いだしを外して |

|

| ●2月27日(木) 国際ソロプチミスト大阪東様からのご依頼で、30周年記念式典のお祝いということで、ホテルニューオータニで半能「高砂」のお手伝いに行ってまいりました。私は地謡を担当いたしました。 今回は祝賀ということで、いつもの狩衣ではなく、唐織壺折にし、面も邯鄲男から天神にされていました。 舞台も特設で横に長い長方形で、舞いにくいと思いますが、穂高先生は、舞台を偏りなく十分に使い舞っておられたのには感嘆いたしました。舞と囃子を知り尽くしていないと出来ないことです。 新型コロナウイルスの影響でキャンセルの会員の方も多くおられたようですが、とても盛大な会で、素晴らしいものでした。 国際ソロプチミスト大阪東様どうもありがとうございました。 しまいました。本番は集中してミスのないよう頑張ります。いられません。 |

|

|

1月

|

|

|---|---|

| ●1月14日(火)に椿井小学校で放課後子ども教室、能楽教室を開催いたしました。 残すところあと2回となり、最終日の撮影に向けて、稽古をかさねました。 今回は、全体でおさらいをしたあと、舞台を三か所もうけて、三人ずつ舞ってもらい、その間、他の子は地謡を担当いたしました。一人では少し不安がありましたが、三人で舞いますと、まずまず、形にはなっていました。最終回は二人ずつ舞ってもらい撮影する定です。地謡はみんなしっかり暗記していて、ほとんど問題ないかと思います。その他、舞前後の立居、地謡の作法などもお稽古しました。 あとは、お家でも少しお稽古をしてくれたら、何よりです。 次回、感動の最終回!期待しています。 |

|

| ●1月23日(木)に西大寺北小学校で能楽体験教室がありました。 これは、5年生を対象とした正課の授業の一環で、能楽の普及にご理解いいただき、毎年開催させていただいております。 まず、太鼓、大鼓、小鼓、笛、舞、謡、面の体験コーナーを自由に体験していただいた後に、囃子方の演奏と解説。最後に半能「高砂」を鑑賞していただきました。 私は、舞の指導と高砂の地謡を担当いたしました。舞は、「高砂」のキリの一部分を指導し、のちの「高砂」を鑑賞するときに興味の持って観られるように配慮いたしました。 体験には1時間いただいていますが、なかなか全員すべてを体験するには短いものです。それでも、皆さん真剣に取り組み、見てくれていました。私も、指導しながら大変勉強になりました。 校長先生はじめ、5年生の担任の先生、5年生の皆さん、どうもありがとうございました。 |