活 動 2019年

12月

| ○12月03日(火) 椿井小学校で放課後子ども能楽教室を行いました。 今日は舞と謡の稽古を半分、面をつける体験を半分行いました。 ついつい舞の稽古に力が入り、面をつける時間が短くなってしまいましたが、参加者全員面をつけ、歩く体験ができました。 面を動かさず、静かに歩き、指定した場所に来たら止まり、座る、という動作を体験してもらいました。その場所に近づくほど見えなくなるという意味を理解してもらえたのではないかと思います。   |

|

|---|---|

| ○12月04日(水) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構様からのご依頼により第3回QST国際シンポジウム「Quantum Life Science」において、佐藤俊之先生が能楽講座を担当されました。そのお手伝いに行ってまいりました。 講座は、能の解説、舞台体験、面をつける体験、などの後高砂の仕舞を私が実演いたしました。 当初時間があれば、翁、高砂、清経キリ、羽衣キリ、墨田川クルイ、是界と五番立てを舞い謡う予定でして、準備はしておきました。予定通りにはいきませんでしたが、いつでも舞、謡えるよう準備することは大変勉強になりました。    |

|

| ○12月16日(月) おん祭りの申し合わせが穂高先生宅の舞台でありました。 もうこんな時期になりました。一年の終わりが近づき、来年の足音が聞こえてきます。 |

|

| ○12月18日(水) おん祭り後宴ノ式能(午後2:00 御旅所)に参勤いたしました。 この日は雨天のため、春日大社の感謝共生の館で行われました。 少々残念ではありますが、寒さを気にすることがないことは、観覧の方も我々も助かるところです。 能「花月」の後見、能「猩々」の地謡を勤めさせていただきました。 「花月」の本鬘はなかなか難しく、つける稽古をしておきましたが、 きれいに仕上げるのはやはり経験を積まねばなりません。 また、舞台も変則になりますので、舞うにも工夫が必要で先生方も苦労するところです。  |

|

| ○12月19日(木) 大阪能楽養成会発表会、下申し合わせを甍で行いました。 能「小鍛冶」の地謡を担当いたします。  |

|

| ○12月26日(木) 大阪能楽養成会発表会、申し合わせを甍で行いました。 |

|

| ○12月27(金) 大阪能楽養成会発表会が甍でありました。 今年最後の行事です。 毎年大阪で行われるのが常ですが、今年は諸事情により奈良になりました。私としては近くて、好都合です。 能「小鍛冶」の地謡を担当いたしました。 小鍛冶は今年二回目でして、一度謡っているので、地謡の量は多いですが覚えるのにそれほど苦労はしませんでした。 |

11月

| ○11月5日(火) 椿井小学校で放課後子ども能楽教室を行いました。 引き続き高砂の仕舞のお稽古です。 今回も舞台を設定して、位置取りを確認しながら舞いました。しかし、位置取りもさることながら、まだまだ型が不安なので引き続き稽古をしていきたいと思います。 謡の方はまずまずなのですが、舞の方がどうも難しいらしい。 年間2曲を目指していましたが、あまり欲張らず、のんびり丁寧に、楽しく指導していけたらと思います。   |

|

|---|---|

| ○11月6日(水) 春栄会申し合わせが穂高先生宅の舞台でありました。 今年は舞囃子「源大夫」(悪尉楽五段)を舞います。 令和元年ということでめでたいものをと思い、ちょうど夏に先生が源大夫の仕舞を大阪薪能で舞われましたので、その時の地謡を担当した関係で、ついでに仕舞も習おうと思い、稽古をはじめたところ、舞囃子を進められまして、勤めることにしました。 神様であり、めでたいながらも老体ですので、どっしりと力強く堂々とした舞を表現せねばならず、難しいものがあります。そして、このどっしりと舞うのがとても体力のいるもので、序ノ舞と同様、動きの多い速い舞よりもよほど疲れます。また、拍子の多い楽は、ゆっくりだと合わせにくく、苦労します。 とりあえず、本番までにしっかり舞い込んで、準備したいと思います。 |

|

| ○11月17日(日) 春栄会が甍でありました。 私は舞囃子「源大夫」(悪尉楽五段)を舞いました。 とりあえず間違えなく舞えたのでホッとしています。しかし、疲れました。26分強かかり、これは観る方も大変だと思います。 他に仕舞数番、舞囃子「杜若」「女郎花」の地謡。能「熊坂」の地謡を担当しました。 この会が終ると少し肩の荷が下りた感じがします。 |

|

| ○11月30日(土) 近畿建築士会協議会様からのご依頼で、第38回近畿建築祭奈良大会における記念式典のオープニングとして、筝と能のコラボレーション「葵上」のお手伝いに行ってまいりました。 筝は菊ふじ明歌先生、舞は佐藤俊之先生で、私は後見として参勤いたしました。琴の旋律、唄で、主に「枕ノ段」を中心に舞われました。筝曲には謡曲がいくつか採られているようで先生方は何回か共演されています。舞の方は紋付きに鬘、面、唐織を壺織にしてつけ、舞われました。  |

|

10月

| ○10月1日(火) 椿井小学校で放課後子ども能楽教室を行いました。 引き続き高砂の仕舞のお稽古です。 謡の方はまずまずなのですが、舞の方がどうも難しいらしい。 年間2曲を目指していましたが、あまり欲張らず、のんびり丁寧に、楽しく指導していけたらと思います。 |

|

|---|---|

| ○10月4日(金) 翌日の川西おもろ能の申し合わせが、穂高先生宅でありました。 当日は能「黒塚」の地謡を担当します。 去年は台風の影響で中止になりましたので、今年は去年と同じ演目です。 |

|

| ○10月5日(土) 兵庫県川西市けやき坂公園でおもろ能がありました。 去年は台風のため中止になりましたが、今年は良い天気で何よりでした。 能「黒塚」、仕舞「岩船」「胡蝶」「融」の地謡を担当しました。 今年で28回を迎える夕方からの薪能で、お茶席や面の展示、出店などもありなかなかにぎやかなものです。場所柄も写真のように山を背景にした石舞台もとてもいい感じです。 入場も無料ということで、主催者様の情熱、努力には毎年ながら頭が下がります。私も少しでもよい舞台を作ろうと気持ちを新たにさせられ、日々の精進してまいりたく思います。    |

|

| ○10月18日(金) 今年最後の奈良金春会の申し合わせが、穂高先生宅の舞台でありました。 当日は能「班女」の地謡、能「鵺」の後見、仕舞の地謡を担当します。 |

|

| ○10月20日(日) 奈良金春会が甍でありました。 能「班女」の地謡、能「鵺」の後見、仕舞の地謡を担当しました。 「班女」の地謡は初めてでした。なかなか地謡の量も多く覚えるのには苦労しました。派手さはありませんが、小面をつけたシテは狂女物にしては愛らしく、どこか三番目ものの情緒さえ漂っていました。 「鵺」は後の仕舞どころが見どころであるが、前シテも雰囲気があって、見どころも多くいいものだと改めて思いました。特にクセから中入りまでは変化に富んで、恐ろしげなさまが出色です。  |

9月

| ○ 9月1日(日) 名古屋の豊田市で菊月能「土蜘」ありました。 申合せが午前11:00からあり、2:00開演(能は3:00から)というスケジュールでした。    初めて訪れた能楽堂ですが、ビルの中の8階にあり、新しく品のある能楽堂でした。このビルには他に図書館やコンサートホールなども併設されており、複合文化施設といった感じでした。 私は、楽屋働きで、主に幕上げを担当いたしました。これがなかなか忙しく、ほとんどその場を離れることができませんでした。劇的な能で出入りが多いのです。 見所のお客様は、変化のある展開を楽しんでいただけたのではないでしょうか。前半の不気味さ、後半の闘争、派手な演出と見応え十分であったと思います。なんといっても、投げる蜘蛛の巣に目を奪われます。 帰りは、よい折だと、熱田神宮に参拝いたしました。ちょうど仕舞「源大夫」を稽古しているところでしたので。 |

|

|---|---|

| ○ 9月3日(火) 椿井小学校の放課後子ども教室「子ども能楽教室」を行いました。 9月、二学期初回は、みんな、みごとに忘れていましたね。(笑)やはり継続は力なりというように何事も続けないと上達しませんね。とは言え、今までのおさらいをしながら、一応「高砂」を最後までお稽古しました。 少々かけ足ではありましたが、一曲の雰囲気を感じ取ってもらい、あとは何回も舞って、体で覚えてもらい、一つ一つの型を詰めていきたいと思います。残暑厳しく、暑い中よく頑張ってくれました。     |

|

| ○9月12日(木) 兵庫県川西市けやき坂公民館で装束付けの講演がありました。 10月5日(土)に行われるおもろ能の演目「黒塚」の解説及び装束のつけ方を行い、私は装束をつけられるモデルとして参加させていただきました。 「黒塚」の前シテで、唐織着流し姿です。能における女性の代表的な姿です。 しかし、ヒーローショウの着ぐるみの中を見せるようで、あまりこんな楽屋うちのことは見せたくはないと、先生もおしゃっておられましたが、映画などでもメイキング映像が流されるくらいですから、一種の宣伝にはなるのでしょう。 また、これによって、能の本番を見る目が変わるものでもないと思いますが、確かにあまり見せないほうがいいのかもしれません。 |

|

| ○9月19日(木) 田原本の能「小鍛冶」の申し合わせがありました。 当日は地謡を担当します。 |

|

| ○9月20日(金) 奈良金春会の申し合わせがありました。 当日は仕舞「船橋」を勤めます。 ほか能「黒塚」の地謡、仕舞の地謡を担当します。 |

|

| ○9月22日(日) 今年第三回目の奈良金春会が甍でありました。 仕舞「船橋」を勤めました。動きの多い舞で、初心者の方でも飽きずに楽しめたのではないかと思います。  能「江口」は私も初めて見る能でした。三番目物の中でも、最高位に属するもので、難曲とされています。特に屋形舟に乗って現れる後段からは 情緒があり美しいものでした。そして、最後のキリの仕舞どころは、普賢菩薩になる崇高な舞から目が離せませんでした。 能「黒塚」では地謡を」勤めました。「黒塚」は有名な能で初心者でも楽しめる、鬼ものです。もちろん後段の鬼の出る闘争場面もよいのですが、むしろ前段の方が深い内容を誇り、いろいろ考えさせられます。わくかせ輪(糸車)を繰りながら人の世を語るところはまさに天才的演出といえましょう。   |

|

| ○9月23日(祝月) 田原本の能が、弥生の里ホールで行われました。 6回目を数え、もはや恒例となった田原本の能。 毎年、熱心に開催をしてくださる、主催者田原本町をすきになる会様には頭が下がります。 こうして、能に理解を示して催しを企画してくださることは、とてもありがたく思います。 今年の能は「小鍛冶」で、地謡を担当いたしました。この能は意外と地謡の量が多く、覚えるのに苦労いたします。 稲荷明神の霊験による名剣誕生のお話ということで、講演の方も日本刀についての内容でした。 |

|

| ○9月29日(日) 西御門金春会例会が穂高先生宅の西大寺舞台でありました。 仕舞「源大夫」を舞いました。これは11月17日(日)に行われる春栄会で舞囃子として舞う予定です。 その他「小鍛冶」「熊坂」の素謡、その他仕舞の地謡を担当いたしました。 |

8月

| ○8月5日(月) 椿井小学校で子ども能楽教室夏休み特別教室を行いました。 教頭先生にはお忙しい中、ご無理をお願いして、開催していただきました。感謝したします。 今日は、暑いので冷房の効いた、部屋をお借りさせていただきました。 仕舞「高砂」を一通り最後まで稽古しました。 あとは何回も舞って、体で覚えてもらい、一つ一つの型を詰めていきたいと思います。 その他、特別ということで、面をつける体験もいたしました。「小面」という、一番若い女性の面になります。なかなか得難い体験ではないかと思います。何かを感じ取ってくれたら幸いです。   |

|

|---|---|

| ○8月11日(日) 大阪薪能がありました。 今年は初日目の仕舞の地謡を担当いたしました。 「源大夫」というおめでたい曲ではありますが、珍しい曲で、上演されることが少なく、キリの謡だけですが覚えるのには難儀いたしました。 今年は令和元年を寿ぐおめでたい、華やかな見栄えのする曲が多く、夏の宵を楽しんでいたたけたことと思います。  |

7月

| ○7月14日(日) 西御門金春例会が穂高先生宅の舞台でありました。 「江口」「黒塚」の素謡。仕舞「岩船」を舞いました。 夏らしく浴衣に袴で、少々軽装で舞うのも新鮮でいいものです。 次週の連合会に向けてのリハーサルの意味も含めての発表会でした。 |

|

|---|---|

| ○7月21日(日) 奈良金春会連合 謡曲・仕舞会が甍でありました。 仕舞「岩船」舞いました。 遅ればせながら改元にちなみめでたい曲を選びました。他地謡を担当いたしました。自分の仕舞よりも地謡のほうが気を使います。特に「百万クセ」はナカナカのものでした。  |

|

| ○7月22日(月) 椿井小学校 中国人小学生交流会がありました。 中国から小学生が8名交流に来られました。 放課後子ども教室をさせていただいている関係で、日本の文化を紹介する目的でお手伝いさせていただきました。 仕舞「西王母」を観ていただいた後、簡単に説明をして、椿井小学校の子どもたちも交えて、基本の舞を体験していただきました。 言葉が違うので、謡はなく、簡単な舞のみとしました。 中国の子どもたちもなかなか上手に舞っていました。 大したことはできず、どれだけ「能」の魅力を伝えられたかはわかりませんが、こうしたイベントを通して少しでも広めていけたら幸いです。 その他、茶道の体験もありました。お茶をたてたり、和菓子をいただいておりました。 残り時間は、みんなでハンカチ落としをして遊びました。 とても勉強になりました。 校長先生にはお誘いいただきお礼申し上げます。 |

6月

| ○6月18日(火) 第二回椿井小学校の放課後子ども教室「子ども能楽教室」を行いました。 まず、前回のおさらいをしました。みんなよく覚えていてくれて、感心しました。ひと月ありましたが、お家でお稽古してくれたことがうかがわれます。(ノートに謡(うたい)を写(うつ)していましたからね!エライです。) そして、前回の続きです。ここから本格的に型が入ってきます。この仕舞の中心部分となるところです。少し特殊な型や足拍子なども入ってきて、むずいかしいところです。みんな、ガンバってついてきてくれています。 そして、忘れてはならない謡の稽古。謡を覚えなければ舞うことはできません。しかも、音楽の授業では習わない独特の謡です。みんな戸惑いながらも、大きな声で取り組んでおります。   |

|

|---|---|

| ○6月23日(日) 奈良金春会終了しました。 私は仕舞「三輪」クセを舞いました。 他に能「加茂」の地謡、仕舞の地謡をいたしました。 今回は椿井小学校子ども能楽教室の子がお友達を誘って、来てくれました。少しでも多くの人に能楽の素晴らしさを感じてほしく思っておりますので、大変うれしいことでした。 幸い、今回の能は「加茂」という演目で、登場人物も多く、白羽の矢の作り物、狂言の舞、美しい天女の舞、豪快な別雷神の舞と、変化に富み、比較的初心者でも楽しめるものでしたので、あまり退屈せずにすんだのではないでしょうか。 仕舞を舞うときにちょうど正面にその子達が座っているのが見え、少々冷や汗ものでしたが、舞う姿を見せられたことで、これからの稽古で少しは糧になってくれることと思います。  |

|

| ○6月26日(水) ホテル日航奈良で催し物がありました。 奈良ロータリークラブ様からのご依頼で、仕舞三番、「高砂」「羽衣キリ」「船弁慶キリ」 を披露いたしました。私は「高砂」を舞わせていただきました。 特設の舞台で少々狭く、戸惑いはありましたが、臨機応変に舞うことの勉強にもなりました。 |

5月

| ○5月17日(金) 薪御能第一日目です。 午前に春日大社社殿において咒師走りの儀「翁 十二月往来・父尉・延命冠者」の地謡をいたしました。二日間にわたる薪能の始まりを告げる儀式です。 当日は良いお天気で、少々暑いくらいでありましたが、朱の社殿に新緑のよく映える、すがすがしい日和でした。 平日ながら、観光客が多く、渋滞で車が動かず、演者の到着が遅れ、15分ほど遅れて始まるハプニングもありました。 午後からの南大門の儀は当たっておりませんでした。  |

|

|---|---|

| ○5月18日(土) 薪御能第二日目です。 午前は春日大社若宮拝殿にて、御社上りの儀「田村」を穂高先生が勤めました。私は後見を担当いたしました。ここは左右逆に舞わなければならず、大変です。頭がこんがらがってきます。 少し雲が多いようでしたが、それでも5月らしいさわやかさを感じる季節で、毎年ながらこの薪能は新緑が目に沁みます。 午後からは、場所を興福寺に移し、南大門の儀となります。 初番の「羽衣」を安明先生が勤めます。私は地謡として参加いたしました。5月の風に衣が翻り、野外能ならではの情緒を感じながら、地謡を勤めていました。 両日とも侍烏帽子に素袍といういでたちで、第一礼装です。しかし、この素袍は袖がすこぶる長く扱いが大変で、毎年難儀します。 |

|

| ○5月21日(火) 今年度の第一回椿井小学校の放課後子ども教室「子ども能楽教室」を行いました。 5名の子どもたちが参加してくれました。 今年は「令和」改元というおめでたい年でもありますので、「高砂」を選びました。祝言第一の曲で、男姿の神様であり、力強く、颯爽と、めでたく舞、謡うものです。 初回は扇の持ち方、開き方、閉じ方から始まり、立居、歩みなどを簡単に、稽古をしてから、「高砂」の舞に入りました。    |

|

| ○5月26日(日) 西御門金春会の例会がありました。 私は、初回に続き、「楊貴妃」のキリを舞いました。少々けいこ不足で不安でしたが、まずまずだったと思います。 素謡は「半蔀」「黒塚」でした。 |

|

| ○5月29日(水) 大阪金春会が大槻能楽堂でありました。 舞囃子「海人」「山姥」能「半蔀」です。 「海人」「半蔀」の地謡をいたしました。 少し早いですが、夏の夕暮れの幻想として、はかなくも美しい能です。また、大小前に出される半蔀の作り物も夕顔の花やヒョウタンなどがついて舞台を彩ります。その半蔀を押し上げるという可動がとても効果的です。   |

| 4月 | |

|---|---|

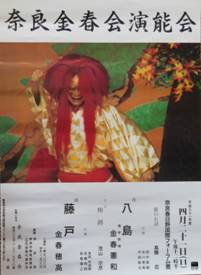

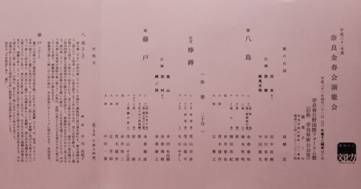

| ○4月19日(金) 奈良金春会の申し合わせを甍で行いました。 今回私は能「八島」のツレと能「藤戸」の地謡をさせていただきます。 ツレは今回で二回目。謡も多く、何より一時間近く座っているのが大変です。無事立って帰れるのか心配です。(それにしても、このツレは全く謎です。) 「藤戸」の地謡は初めてです。難しい謡で特にキリは神経の使うところです。  |

|

| ○4月21日(日) 今年初めての奈良金春会終了しました。 大変暖かい良い気候でしたが、この季節は花粉症に悩まされるので、しっかり対策して臨みました。 能「八島」ツレは汗だくでした。 謡を一か所間違えてしまい、お囃子の方にご迷惑をおかけしました。しかし、すぐに修正し てくださる凄さには頭が下がります。申し訳ありませんでした。 あれ程稽古を重ねても、集中を切らしたり、ちょっとした気のゆるみが間違いを誘う、改めて舞台の恐ろしさを感じました。まだまだ本番に対する気迫が足りないと、これからも精進したいと思います。 最後は無事に立つことができてほっとしています。(しかし、しびれますし、いたいです。) 能「藤戸」はシテの穂高先生も地頭の康之先生も気迫がこもっていて、正座の痛みも忘れるほどの舞台でした。やはりキリの謡は難しく、我を忘れて謡いました。  次回奈良金春会は6月23日(日)能「加茂」「頼政」です。 私は仕舞「三輪クセ」を舞う予定です。 皆さま是非お越しくださいませ。 |

3月

| ○3月24日(日) 西御門金春会の初会がありました。 私は仕舞「楊貴妃クセ」を舞いました。 そのほか素謡「藤戸」のシテ担当個所を謡いました。 |

|

|---|---|

| ○3月29日(金) 3月31日(日)に行われる金春康之演能会 能「楊貴妃」の申し合わせが、甍でありました。 わたしは後見としてお手伝いさせていただきます。 今回は蓬莱宮の作り物を一畳台の上に置きます。 中入りのない形式ながら、大曲であります。 “会者定離ぞと聞くときは逢うこそ別れなりけれ”まさに今の時期に呼応するような、別れの曲でもあります。現実の気持ちを重ね合わせながら鑑賞していただくのもいいかもしれません。 |

|

| ○3月31日(日) 金春康之演能会 能「楊貴妃」が甍でありました。 毎年のことながら満員御礼のご盛況です。 三番目物を得意とする康之先生、一つの型にも得も言われぬ雰囲気を感じます。 皆様もの幽玄美の世界に、しばし現実を忘れて見入り、聞き入ったことでしょう。 キリの、別れはなんとも後ろ髪惹かれるような思いであります。 来年は3月22日(日)「西行桜」です。 |

2月

| ○ 2月5日(火) 西大寺北小学校能楽体験講座のお手伝いに行ってまいりました。 今年は4年生を対象に、囃子(笛、小鼓、大鼓、太鼓)、謡、仕舞、面をつける等のワークショップを行い、私は仕舞を担当させていただきました。 扇の扱い、歩み、簡単な型を体験してもらいました。みんな、戸惑いながらも、とてもしっかりと取り組んでくれました。最初は扇を開くのにも一苦労でしたが、何回か行ううちに少しずつ形になってきました。さすが、子どもたちは吸収が早いです。 そのあと、5年生も交えて、お囃子の演奏、解説があり、能「高砂」の後(のち)の部分を鑑賞していただきました。ワキの待謡は子どもたち全員で謡い「高砂」を始めました。子どもたちも能に参加したという一体感のある形です。 日常では体験できないことばかりですので、貴重な経験になったのではないかと思います。こういった機会を機に、少しでも能楽に興味を持ってくれると嬉しく思います。 毎年、お忙しい中能楽普及にご理解いただいております西大寺北小学校様に感謝いたします。 |

|

|---|---|

| ○ 2月12日(火) 椿井小学校で今年度最後の放課後子ども教室「こども能楽教室」がありました。 三輪キリを舞ってもらい、ビデオ撮影していただきました。これを学校で放映していただけるそうです。いかんせん参加人数が少ないもので、見かねた教頭先生がご提案してくださいまして宣伝していただけることになりました。これを見て来年度は少しでも多くの子が最後まで参加してくれることを願うばかりです。 一度でも参加してくれた子どもたち、最後まで参加してくれた子どもたち。少しでも「能楽」という世界に触れることができたことで、みんなの心を広げてくれることと思います。 椿井小学校様には1年間ご理解ご協力いただき誠にありがとうございました。 |

1月

| ○ 2019年1月15日(火) 椿井小学校の放課後子ども教室「子ども能楽教室」を行いました。 能楽の普及活動として、4~6年生の希望者を対象に、去年の5月から始めさせていただき、毎月1回行ってまいりました。 最初は9名参加してくれていましたが、今では1名になってしまいました。しかし、一人でも興味を持って来てくれる勇気に感心しております。一回も欠かさずに参加してくれています。 「三輪」キリの仕舞と謡を稽古しています。もう一通り終えて舞も謡もバッチリです。 次回2月は最終回、ビデオ撮影をする予定です。 |

|---|